Ähnlichkeiten in Morphologie & Anatomie

Ähnlichkeiten in der Morphologie und Anatomie (Interessierte)

Evolutionstheoretiker schließen aus den Ähnlichkeiten der Lebewesen auf gemeinsame Abstammung. Diese Deutung ist möglich, aber nicht zwingend. Und manche Ähnlichkeitsbefunde sind evolutionstheoretisch nur schwer deutbar.

1.0 Inhalt

Die Ähnlichkeiten zwischen den Lebewesen sind für die Evolutionslehre von zentraler Bedeutung. Zum einen gelten sie als wesentliche Belege für Makroevolution. Zum anderen bilden sie die wichtigste Grundlage für Stammbaumrekonstruktionen. Im Folgenden wird gezeigt, dass der „Ähnlichkeitsbeweis“ für Evolution nicht stichhaltig ist, und dass eine Reihe von Ähnlichkeitsbefunden evolutionstheoretisch schwer deutbar sind.

1.1 Einleitung

Die Lebewesen weisen untereinander tiefgreifende Ähnlichkeiten auf, durch die sich hierarchisch anordnen lassen (Abb. 44). Gemeinsame Merkmale (z. B. bei Menschen und Schimpansen) gelten dabei als Indizien auf gemeinsame Vorfahren. Je größer die Ähnlichkeiten, desto (tendenziell) näher abstammungsverwandt sollen demnach die betreffenden Arten sein. Diesem Argument liegt ein sog. Analogieschluss zugrunde. Das heißt hier: Es handelt sich um eine Folgerung vom beobachtbaren Bereich auf einen unbeobachtbaren Bereich. Was in einem (beobachtbaren) Fall gilt, soll auch in einem anderen (nicht beobachtbaren) gelten, weil er ähnlich gelagert sein könnte.

Abb. 44: Die verschiedenen hierarchischen Klassifikationsebenen am Beispiel der Hundeartigen.

Angewendet auf das Ähnlichkeits-Argument bedeutet das: Es ist beobachtbar, dass Nachkommen ihren unmittelbaren Vorfahren gleichen. Doch dies ist nur innerhalb von Arten oder Grundtypen beobachtbar, nicht jedoch darüber hinaus. Wenn also aufgrund der Ähnlichkeit z. B. von Mensch und Schimpanse auf Abstammung von gemeinsamen Vorfahren geschlossen wird, erfolgt dabei eine (nur noch gedankliche) Ausweitung: Was innerhalb kreuzbarer Lebewesen gilt, soll auch darüber hinaus zutreffen, wo „Ähnlichkeit aufgrund von Abstammung“ nicht mehr beobachtbar ist. Solche Analogieschlüsse sind nicht zwingend.

Die Deutung der Ähnlichkeiten durch gemeinsame Abstammung ist also möglich, aber sie ist nicht zwingend. Denn Ähnlichkeiten sind auch zu erwarten aufgrund ähnlicher Funktionen. Die Arten leben oft in ähnlichen Umwelten, ernähren sich ähnlich, atmen dieselbe Luft, müssen denselben physikalischen Gesetzen gehorchen usw. Folglich muss es Ähnlichkeiten geben, wie auch immer die Arten entstanden sind.

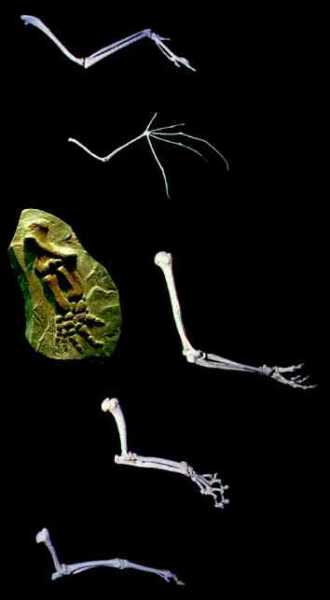

Dagegen wird nun eingewendet, dass viele Ähnlichkeiten nicht durch die Funktion der verglichenen Organe erklärt werden können, beispielsweise die Ähnlichkeiten des Skelettgerüsts der Gliedmaßen der Wirbeltiere (Abb. 45). Diese Ähnlichkeit könne nur durch Abstammung erklärt werden. Jedoch: Es kann kaum sicher nachgewiesen werden, dass bestimmte Ähnlichkeiten oder Unterschiede nicht funktionsbedingt sind. Es gibt sogar gute funktionelle Gründe dafür, weshalb sich die Knochengerüste der Gliedmaßen auffallend ähneln. Die Annahme einer gemeinsamen Abstammung ist zur Erklärung nicht erforderlich.

Abb. 45: Das klassische Beispiel für Bauplanähnlichkeiten, die gewöhnlich auf gemeinsame Abstammung zurückgeführt werden. Quelle: Nach Objekten aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, Münster.

Außerdem: Ähnlichkeiten sind grundsätzlich auch erklärbar durch die „Handschrift“ desselben Schöpfers. So wie es im technischen oder künstlerischen Bereich „Markenzeichen“ gibt, die auf denselben Urheber hinweisen (vgl. Abb. 46), kann dies auch auf Lebewesen zutreffen (s. Artikel „Rudimentäre Organe“ (https://genesis-net.de/e/1-3-e/5-3/)).

Abb. 46: Spezielle Ähnlichkeiten von VW-Käfer und Porsche weisen auf dieselben Konstrukteure hin, die beide Modelle gebaut haben.

Wir können zunächst festhalten, dass Ähnlichkeiten an sich keine sichere Auskunft über ihre Entstehung geben.

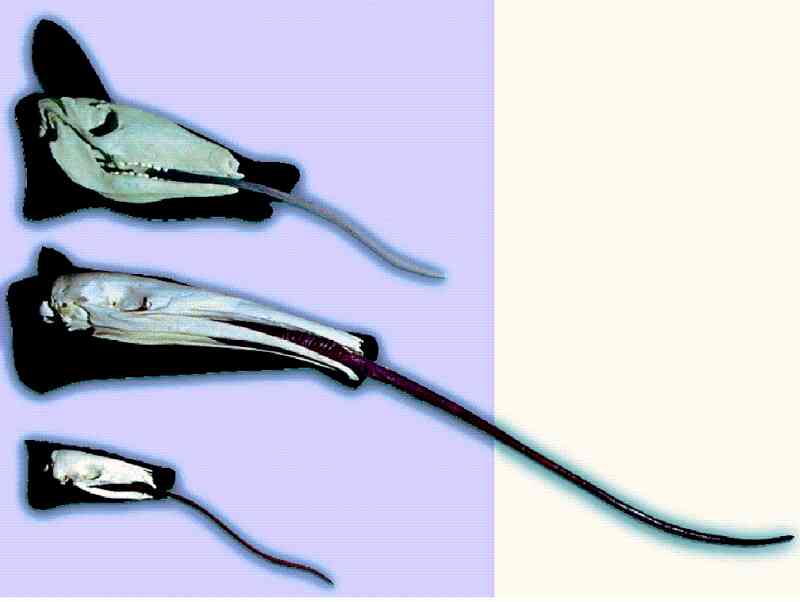

1.3 Konvergenz

Nicht alle Ähnlichkeiten gelten im Rahmen der Evolutionslehre jedoch als Belege für gemeinsame Abstammung, sondern nur – vereinfacht gesagt – bauplangleiche Ähnlichkeiten. Die Biologen nennen solche Ähnlichkeiten Homologien und sehen diese als Anzeiger für gemeinsame Abstammung an. Manche Ähnlichkeiten sollen aber unabhängig auf verschiedenen Ästen des zugrundeliegenden Stammbaums entstanden sein: Konvergenz. Konvergenzen gelten daher nicht als Belege für gemeinsame Abstammung. Die Unterscheidung zwischen Homologie und Konvergenz ist in vielen Fällen jedoch nicht objektiv möglich, was von den Systematikern auch ohne Umschweife eingeräumt wird. Ein Beispiel zeigt Abb. 47.

Abb. 47: Leimruten (lange, ausstülpbare, klebrige Zungen) sollen mehrfach unabhängig entstanden sein; die Ähnlichkeit gilt hier nicht als abstammungsbedingt, sondern als Konvergenz. Von oben: Erdferkel, Ameisenbär, Schuppentier. Quelle: Westfälisches Museum für Naturkunde, Münster.

Verschiedene Merkmalskomplexe unterstützen einander widersprechende Stamm-

baumvarianten. Oft werden evolutionstheoretische Vorstellungen im Voraus benötigt, um homologe Ähnlichkeiten von Konvergenzen unterscheiden zu können. Die Folgerung von homologer Ähnlichkeit auf Abstammung ist daher zirkelschlüssig, drehte sich also im Kreis. Daher gilt auch aus diesem Grund: Ähnlichkeiten können nicht als sichere Belege für gemeinsame Abstammung gelten.

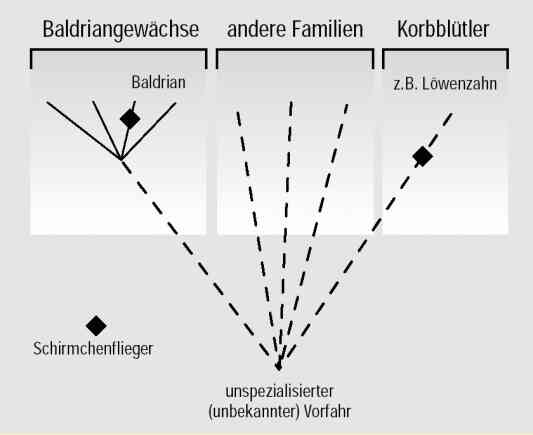

1.4 Baukastensystem

In vielen Tier- und Pflanzengruppen sind Konvergenzen weit verbreitet (Beispiele im Expertenteil (https://genesis-net.de/e/1-3-e/5-1/e/)). Die Merkmale sind in diesen Fällen so unsystematisch verteilt, dass sie in den einzelnen Arten bzw. höheren systematischen Einheiten baukastenartig zusammengesetzt erscheinen. Evolutionstheoretisch lässt sich ein solches Baukastensystem nicht leicht erklären (Erklärungsversuche: „gene tinkering“ „genetic piracy“ (https://genesis-net.de/e/1-3-c/3-4/)). Eines von überaus zahlreichen Beispielen soll die baukastenartige Verteilung von Merkmalen illustrieren: Jeder wird die Pusteblume, also den Fruchtstand des Löwenzahns kennen. Die einzelnen Früchte sind als Schirmchen ausgebildet (Abb. 48). Die Schirmchenkonstruktion findet sich aber nicht nur bei den Korbblütlern, zu denen der Löwenzahn gehört, sondern auch bei anderen nicht näher verwandten Arten wie z. B. den Baldriangewächsen (Abb. 49). Das heißt: Die Schirmchen müssten evolutionstheoretisch gesehen unabhängig entstanden sein, was wiederum bedeutet, dass ihre Ähnlichkeit nichts mit Abstammung zu tun hat. Abb. 50 verdeutlicht die Problematik für die Evolutionstheorie.

Abb. 50: Schematische Darstellung der unsystematischen Verteilung eines Bauelements im Sinne eines gedachten Baukastensystems.

Im Rahmen eines Schöpfungsmodells ist eine baukastenartige Verteilung von Merkmalen verständlich (s. „Mosaikformen als Grundtypen und Baukastensysteme“ (https://genesis-net.de/s/0-3/3-1/)).

1.5 Schlussfolgerungen

Nur innerhalb von Arten kann direkt beobachtet werden, dass Ähnlichkeiten auf Abstammung zurückgehen: es ist beobachtbar, dass der Nachwuchs der Elterngeneration ähnelt. Bei Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Grundtypen dagegen ist diese Beobachtung nicht möglich. Hier wird vom beobachtbaren auf einen nicht beobachtbaren Bereich geschlossen. Ein solcher Schluss ist nie zwingend. Dies gilt erst recht, da es andere Ursachen als Abstammung geben kann, die zu Ähnlichkeiten führen. So zeigen viele Beispiele aus Technik und Kunst, dass Ähnlichkeiten auf dieselben Urheber zurückgeführt werden können. Diese Deutungsmöglichkeit ist auch bei den Lebewesen möglich (s. „Rudimentäre Organe“ (https://genesis-net.de/e/1-3-e/5-3/)). Das Argument, Ähnlichkeit würde auf Evolution hinweisen, verliert darüber hinaus durch das häufige Vorkommen von Konvergenzen seine Kraft. Man sieht es den Ähnlichkeiten in vielen Fällen nicht an, ob sie abstammungsbedingt oder konvergent entstanden sind. Das heißt: es gibt kein zwingendes Schlussverfahren vom Vorliegen biologischer Homologien auf gemeinsame Abstammung, sondern es muss ein Abstammungsschema vorgegeben werden, aufgrund dessen dann Ähnlichkeiten als abstammungsbedingt interpretiert werden. Wenn aber Evolution vorausgesetzt werden muss, liegt an dieser Stelle kein unabhängiger Beleg für Evolution vor. Den „Ähnlichkeitsbeweis der Evolution“ gibt es nicht.

Die Situation stellt sich also so dar: Die Beobachtungsdaten (der Befund der Ähnlichkeit) werden nachträglich in das vorgegebene Evolutionskonzept eingebaut. Die Daten selber „produzieren“ oder erzwingen das Deutungsschema nicht, sondern dieses wird vorgegeben. Gleichgültig, welches Ursprungskonzept zugrunde gelegt wird, kann nur das Ergebnis der Entstehung untersucht werden, nicht aber der Weg zu ihrer Entstehung (vgl. Abb. 51). Dieser Weg muss hypothetisch vorgegeben werden. Seine Plausibilität kann dann anhand der Beobachtungsdaten eingeschätzt werden.

Abb. 51: Zwei mögliche Begründungen für das Vorliegen von Ähnlichkeiten.

Das Auftreten von Konvergenzen kann im Schöpfungsmodell verständlich gemacht werden, da von einer freien Kombinierbarkeit der Merkmale im Sinne eines Baukastensystems ausgegangen werden kann. (s. „Mosaikformen als Grundtypen und Baukastensysteme“ (https://genesis-net.de/s/0-3/3-1/))

1.6 Zitate zum Thema

Die nachfolgenden Zitate von Evolutionstheoretikern illustrieren manche Aussagen dieses Abschnitts

Günther Osche, Zoologe, räumt ein, dass die gemeinsame Informationsquelle für Ähnlichkeiten nicht notwendigerweise im gemeinsamen evolutionstheoretischen Vorfahren gesucht werden muss: „Als Informationsspeicher [Anm.: Er meint die Ursache für Ähnlichkeit] kann ein ‚Schöpfer‘ angenommen werden, nach dessen ‚Plan‘ die verglichenen Strukturen erstellt worden sind.“

(G. Osche: Das Homologisieren als eine grundlegende Methode der Phylogenetik. Aufsätze und Reden der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 24 (1973), S. 155-165.)

Dieter Stefan Peters, Ornithologe, drückt es so aus: Das Phänomen der abgestuften, hierarchisch geordneten Ähnlichkeit der Lebewesen „verträgt sich … ganz außerordentlich gut mit der Vorstellung einer Evolution. Es verträgt sich aber mindestens ebenso gut mit der Vorstellung einer scala rerum oder einer statisch typologisch geordneten Welt. Ohne Zusatzannahmen zwingt die Ähnlichkeit der Organismen für sich allein also keineswegs zu einem Glauben an Evolution.“

(D. S. Peters: Evolutionstheorie – Zwangsläufigkeit und Grenzen. In: P. Kaiser & D. S. Peters (Hg.) Evolutionstheorie und Schöpfungsverständnis. Regensburg 1984, S. 193-218.)

Wolf-Rüdiger Arendholz, Botaniker: „Die verschieden differenzierten Arten könnten ja auch genetisch unverbunden nebeneinander gedacht werden und sind in der Tat außerhalb des Evolutionismus so gedacht worden.“

(W.-R. Arendholz: Die Evolution ein Faktum? Zum Selbstverständnis der Synthetischen Theorie. Ethik und Sozialwissenschaften 5 (1994), S. 209-211)

1.7 Weiterführende Literatur

R. Junker & S. Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen 2001, Kap. V.9 und VII.17.4.

R. Junker: Ähnlichkeiten, Rudimente, Atavismen. Design-Fehler oder Design-Signale? Studium Integrale. Holzgerlingen, 2002. (U. a. bietet dieses Buch eine detaillierte Analyse des Ähnlichkeits-Arguments der Evolutionstheorie).

Autor: Reinhard Junker, 15.03.2008

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2008, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i41301.php