Methodik der empirischen Forschung

Biologen verfügen als Naturwissenschaftler über ein definiertes Methodeninventar, um Bau und Funktionsweise der Lebewesen zu untersuchen. Der „Objektivität“ der Vorgehensweise der Forschung stehen aber methodische Begrenzungen gegenüber.

1.0 Inhalt

In diesem Abschnitt werden die Methoden der empirischen Forschung erläutert. Relativ strenge Kriterien ermöglichen relativ sichere Ergebnisse; allerdings ist der Erkenntnisbereich der empirischen Methode begrenzt.

1.1 Objektive Daten

Naturwissenschaften arbeiten empirisch, das heißt ihr Gegenstand sind durch Erfahrung gewonnene Daten. Ihre Aussagen müssen einen Bezug zur Realität herstellen, die der Erfahrung (Empirie) zugänglich ist. Die empirisch arbeitende Naturwissenschaft befasst sich also mit beobachtbaren Ereignissen und Phänomenen, die darüber hinaus wiederholbar und vom Beobachter unbeeinflussbar sein sollten. Aus Naturbeobachtungen oder aufgrund gezielter Experimente erhaltene Ergebnisse werden auch als „objektive Daten“ (oder einfach als „Daten„) oder als „empirische Befunde“ bezeichnet.

Einige einfache Beispiele für Daten: „Rehe haben vier Beine“, „Der Klatschmohn hat rote Kronblätter“, „Im Steinbruch X folgt Schicht B auf Schicht A“ usw. Dagegen ist das emotionale (subjektive) Erleben bei einem Traum nicht datenmäßig zu erfassen, wohl aber Gehirnströme, Augenbewegungen u. a. während eines Traums. Datenmäßig nicht erfassbare Erlebnisse können ebenso real sein wie methodisch zugängliche Daten.

Damit sind Reichweite und Grenzen der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode bereits angedeutet. Sie erfasst den Bereich der Wirklichkeit, der datenmäßig vom Subjekt erkannt werden kann. In diesem Sinne kann von Objektivität der Naturwissenschaft gesprochen werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass nur bestimmte Aspekte der Realität mit ihr erfasst und beschrieben werden können. Die Empirie ist folglich auf die Gegenwart beschränkt. Denn eine Prüfung von Aussagen ist nur in der Gegenwart möglich. In der Vergangenheit liegende Ereignisse können nur indirekt untersucht werden (siehe Methodik der historischen Forschung: https://genesis-net.de/a/1-1/3-2/).

1.2 Von den Daten zur Theorie

In der Naturwissenschaft werden Daten nicht zusammenhanglos angehäuft, sondern es geht darum, Erklärungen für empirische Befunde zu finden und Zusammenhänge aufzudecken. Solche Zusammenhänge bestehen darin, dass bestimmte Ereignisse Ursachen für andere sind, d. h. die Ereignisse sind ursächlich (kausal) verknüpft (Kausalitätsprinzip).

Induktion und Hypothese. Kausale Zusammenhänge werden nicht automatisch anhand der Daten entdeckt, vielmehr bedarf es einer guten Idee des Wissenschaftlers, wie verschiedene Phänomene ursächlich zusammenhängen könnten. Von einer Reihe einzelner Daten schließt man auf einen größeren Zusammenhang oder versucht die Daten zu erklären, indem man eine Hypothese bildet. Eine Hypothese formuliert eine Vermutung über kausale Zusammenhänge, für welche es Anhaltspunkte unter den Daten geben sollte, die aber unbewiesen ist. Eine Hypothese überbrückt also Kenntnislücken. Man spricht hier auch von Induktion, dem Schluss von Einzelaussagen auf eine Allgemeinaussage. Ein viel zitiertes einfaches Beispiel: Wenn wir immer wieder feststellen, dass Schwäne weiß sind, schließen wir daraus, dass alle Schwäne weiß sind, obwohl wir niemals alle Schwäne untersuchen können.

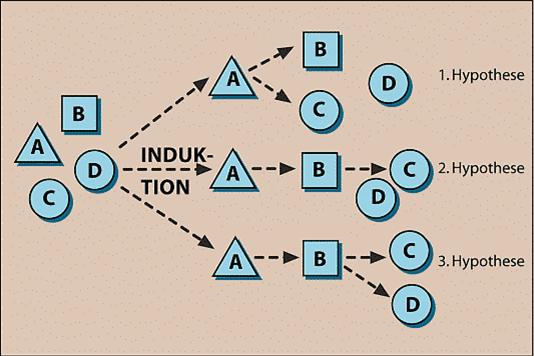

Induktionen müssen nicht eindeutig sein (s. Abb. 1). Das liegt daran, dass in einer Hypothese über das Erfahrungswissen hinausgegangen wird und unterschiedliche Mutmaßungen eingebracht werden können. Diese Situation ist besonders in der Ursprungsfrage bedeutsam.

Abb. 1: Von denselben Daten ausgehend können oft verschiedene Hypothesen gebildet werden.

Da Hypothesen über das Datenwissen hinausgehen, können sie nie durch empirische Forschung als endgültig wahr erwiesen werden.

Theorien. Wenn mehrere Hypothesen logisch miteinander in Beziehung gebracht werden, spricht man von einer Theorie. Theorien sind Systeme wissenschaftlich begründeter Aussagen (bzw. Hypothesen), die einen bestimmten Bereich der Realität beschreiben. So sind in der Evolutionstheorie viele Einzelhypothesen aus verschiedenen biologischen Disziplinen zusammengefasst, die allerdings meist nur in lockerem Zusammenhang stehen.

1.3 Von der Theorie zu den Daten

Daten werden oft nur dann gewonnen, wenn man nach ihnen sucht. Die Suche nach Daten wiederum wird gewöhnlich durch eine vorgegebene Hypothese oder Theorie gesteuert. Der Wissenschaftler verfolgt in seinen Untersuchungen eine bestimmte Idee, bildet entsprechend eine Hypothese und will sie prüfen. Dieses Ziel steuert die Datensuche. Bestimmte Daten werden der Hypothese bzw. Theorie entsprechend wahrgenommen, andere gelangen gar nicht erst ins Blickfeld. Der Wissenschaftler steht dadurch sogar in Gefahr, für ihn uninteressante oder hinderliche Daten zu übersehen. Daraus folgt, dass nicht unbedingt ein „repräsentativer“ Querschnitt der vorliegenden Daten gewonnen wird, vielmehr werden die Daten durch die vorgegebene Fragestellung gefiltert.

1.4 Naturalismus als Methode

Im Bereich der experimentellen Wissenschaften wird auf der Basis des „Naturalismus“ (oft auch als „methodischer Atheismus“ bezeichnet) gearbeitet: Experimente oder Studien im Freiland werden unter der Annahme durchgeführt, dass empirisch fassbare Vorgänge nicht von transzendenten Ursachen (Ursachen, die außerhalb der Natur liegen) beeinflusst werden. Beispielsweise kann experimentell geprüft werden, ob zur Photosynthese Kohlendioxid erforderlich ist. Naturalismus heißt in diesem konkreten Fall, dass ein Faktor (hier: Anwesenheit bzw. Menge von Kohlendioxid) variiert wird und die nachfolgenden Reaktionen registriert werden (Faktorenanalyse). Dabei wird angenommen, dass keine unkontrollierbaren Faktoren die Versuchsergebnisse beeinflussen.

1.5 Wann ist eine Theorie wissenschaftlich?

Unumstrittene Kriterien für die Wissenschaftlichkeit einer Hypothese oder Theorie gibt es zwar kaum, dennoch werden allgemein einige Standards anerkannt:

- Eine Hypothese oder Theorie muss widerspruchsfrei zu den bekannten Daten sein. Die Hypothese „Alle Schwäne sind weiß“ wird durch die Existenz eines schwarzen Schwans in dieser Allgemeinheit widerlegt. (Es gibt übrigens tatsächlich schwarze Schwäne.)

- Eine Hypothese oder Theorie muss Daten ohne Bezug durch natürliche Faktoren erklären können. Dieses Kriterium ist freilich recht subjektiv, da man verschiedener Meinung sein kann, wie gut eine Theorie einen bestimmten Sachverhalt erklärt.

- Eine Hypothese oder Theorie muss Schlussfolgerungen ermöglichen, die durch weitere Daten überprüfbar sind, d. h. die Hypothese bzw. Theorie muss ggf. auch widerlegt (falsifiziert) werden können. Die Bildung solcher Schlussfolgerungen nennt man Deduktion (Ableitung). Deduzieren geschieht durch logisches Schließen. Man kann daher auch sagen, dass eine Theorie Vorhersagen ermöglichen muss, die eintreffen müssen, wenn die Theorie richtig ist, d.h. wenn sie der Realität entspricht.

Sicherheit von Theorien. Auf diesem Wege ist allerdings kein sicheres Wissen zu finden. Bestenfalls kann man von einer Theorie sagen, dass sie nicht im Widerspruch zu den Daten steht, niemals aber, dass sie als unwiderruflich wahr erwiesen werden kann. Denn ein einziger empirischer Befund, welcher einer Theorie widerspricht, kann eine Änderung der Theorie erfordern.

Wann muss eine Theorie aufgegeben und ersetzt werden? Auf diese Frage gibt es keine generell gültige Antwort. Einfache Hypothesen mögen durch neue widersprechende Daten widerlegt werden. Theorien sind aber ganze Systeme einzelner Hypothesen, und widersprechende Daten werden ebenfalls im Rahmen von Theorien gewonnen. Woran liegt es also, wenn neue Daten zu einer bisher bewährten Theorie nicht passen? Das Problem ist: Der Fehler kann überall liegen: Bei der Erfassung von Daten ebenso wie der Formulierung einer Hypothese.

In der Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens führen falsifizierende Daten meistens gar nicht zur Verwerfung der Theorie; vielmehr werden falsifizierende Daten durch Einführung von Hilfshypothesen „aufgefangen“. Der Wissenschaftstheoretiker LAKATOS unterscheidet in diesem Zusammenhang den harten Kern von Theorien vom Mantel der Hilfshypothesen.

Autor: Reinhard Junker, 10.01.2004

Aktualisiert am 09.07.2025 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2004, https://www.genesisnet.info/index.php?Artikel=40461&Sprache=de&l=1