Alter der Menschheit & Bevölkerungswachstum

Daten zum Bevölkerungswachstum

Aus demographischer Sicht wirft das radiometrisch bestimmte Alter der Menschheit von etwa 2 Millionen Jahre eine schwerwiegende ungelöste Frage auf: Wie kommt es, dass die Erdbevölkerung innerhalb dieses riesigen Zeitraumes bis ca. 10.000 Jahre vor heute fast nicht gewachsen ist? Die bekannten Daten zur Bevölkerungsentwicklung passen dagegen zwanglos zu einem Menschheitsalter von nur maximal etwa 10.000 Jahren.

1.0 Inhalt

In diesem Artikel wird gezeigt, dass die bekannten Daten zur Bevölkerungsentwicklung im Widerspruch zu einem Menschheitsalter von etwa 2 Millionen Jahren stehen. Die Daten passen dagegen problemlos zu einem Alter von maximal 10.000 Jahren. Diese Schlussfolgerung kann gegen Kritik erfolgreich verteidigt werden.

1.1 Einleitung

Nach evolutionstheoretischen Vorstellungen beginnt die lange Geschichte des Menschen bereits vor mindestens 2 Millionen Jahren. Diese Ansicht basiert hauptsächlich auf radiometrischen Datierungen. Doch aus demographischer Sicht wirft dieses hohe Alter der Menschheit eine schwerwiegende Frage auf: Wie kommt es, dass die Erdbevölkerung innerhalb dieses riesigen Zeitraumes bis ca. 10.000 Jahre vor heute fast nicht gewachsen ist? Das aus der biblischen Urgeschichte resultierende Menschheitsalter von nur maximal etwa 10.000 Jahren passt zu den Daten über die Bevölkerungsentwicklung viel besser als zu einem Menschheitsalter von 2 Millionen Jahren.

1.2 Das Problem: Zwei Millionen Jahre annähernd Nullwachstum

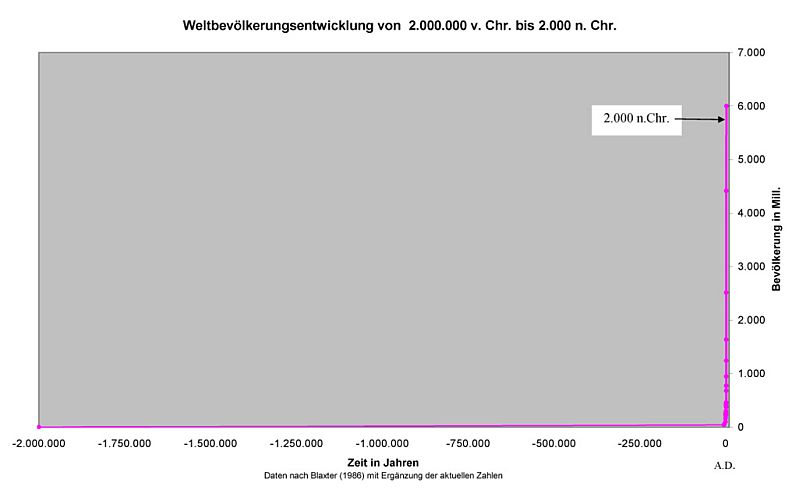

Die Altsteinzeit, die im Rahmen der Evolutionstheorie immerhin 99,5 % der gesamten Menschheitsgeschichte umfasst, dauerte von ca. 2 Millionen Jahren bis ca. 10.000 Jahre vor unserer Zeit. In diesem Zeitraum lebte auf der Erde lediglich eine relativ geringe Anzahl Menschen, die ohne Ackerbau und Viehzucht auskamen – Jäger und Sammler. Ihre Anzahl stieg extrem langsam mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von nur ca. 0,0004 %. Damit herrschte nahezu ein Nullwachstum (Abb. 356). Am Ende der Altsteinzeit und in der Jungsteinzeit kam es im Nahen Osten, aber auch in der übrigen Welt dann zu einer deutlichen Beschleunigung des Bevölkerungswachstums.

Abb. 356: Weltbevölkerungsentwicklung von 2.000.000 v.Chr. bis 2000 n.Chr. (Nach Blaxter 1986)

Die Problematik des geringen errechneten Zuwachses in der Altsteinzeit drückt die Anthropologin Pennington (2001) so aus: „In Anbetracht unserer Reproduktionsmöglichkeit und Überlebensfähigkeit unter schlechten Bedingungen ist es rätselhaft, dass wir (Menschen) so wenige (an Zahl) während einer so langen Zeit unserer Geschichte waren.“

1.3 1. Lösungsvorschlag: Auswirkung von Versorgungsfaktoren auf Bevölkerungswachstum

Um eine Lösung für das geschilderte Problem zu finden, empfiehlt sich ein Blick auf heutige Wildbeuter und deren Lebensbedingungen, speziell deren für das Bevölkerungswachstum relevanten Parameter. Die beiden wesentlichen diesbezüglich wichtigen Daten sind die Geburtenrate und die Überlebensrate. Während die Geburtenrate die durchschnittliche Zahl an Nachkommen angibt, die eine Frau in ihrem gesamten Leben geboren hat, bezieht sich die Überlebensrate auf die Menge der Mitglieder einer Gesellschaft, die ein bestimmtes Alter erreichen.

Bei heute lebenden Wildbeutern liegt die durchschnittliche Geburtenrate bei 6, pendelt allerdings abhängig von der Ernährungslage, körperlicher Aktivität, Stillzeit u. a. zwischen Werten von 2,8 und 8. Es muss dabei bedacht werden, dass es sich um nichtverhütende und traditionelle Gesellschaften handelt.

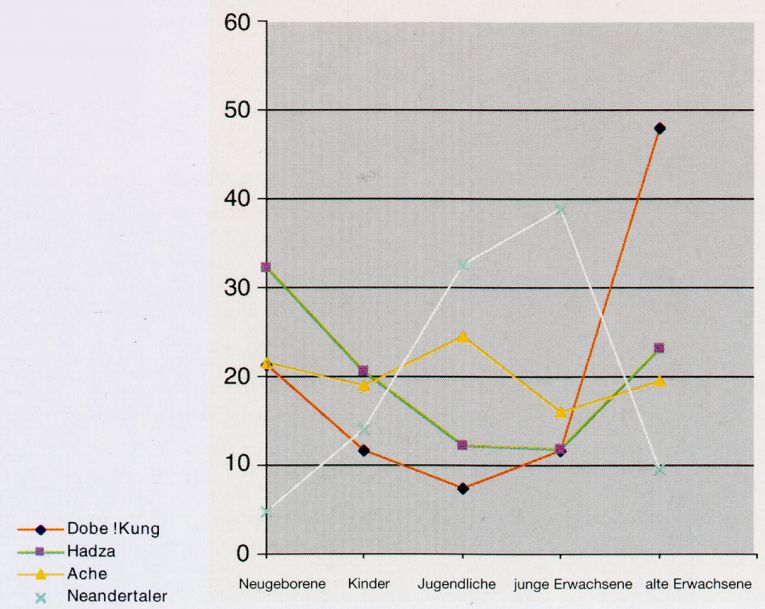

Die Überlebensrate variiert ebenfalls in großem Maße. So erreichen unter den phillipinischen Agta nur etwa 20 % der Erwachsenen ein Alter über 50 Jahren, wohingegen dieser Wert unter den besser versorgten Ache in Paraguay mehr als 40 % beträgt (vgl. Abb. 357). Mehr als doppelt so viele Menschen erreichen dort ein höheres Alter.

Abb. 357: Vergleich der Sterblichkeit der Neandertaler mit denen lebender Wildbeuterpopulationen. (Nach Daten von Trinkaus 1995)

Nun stellt sich die Frage, mit welchen Lebensumständen sich altsteinzeitliche Wildbeuter konfrontiert sahen und mit welchen lebenden Jägern und Sammlern sie am besten verglichen werden können. Zu diesem Zweck wird ein sehr gut dokumentierter Indikator menschlichen Wohlbefindens herangezogen: Die Körpergröße.

Menschen der westlichen Welt erreichen heute dank hervorragender Nahrungsversorgung und medizinischer Betreuung eine sehr große durchschnittliche Körpergröße. Auch bei den heutigen Wildbeutern ist eine klare Tendenz zum stärkeren Wachstum bemerkbar. So sind die schon erwähnten Ache (1,56m), die mit wesentlich umfangreicheren und vielseitigeren Nahrungsquellen versorgt sind, tatsächlich im Durchschnitt 8 cm größer als die ebenfalls erwähnten Agta (1,48m). Beide Völker sind dennoch im Vergleich zu heutigen Europäern relativ klein.

Ganz anders die Menschen der Altsteinzeit: Obwohl ihre Körpergröße mit der Zeit abnahm, gehörten sie mitunter zu den größten Menschen der Welt.

Daher kann sicher davon ausgegangen werden, dass die Existenzgrundlage der altsteinzeitlichen Wildbeuter bestens gesichert war. Sie führten im Gegensatz zu vielen heute bzw. in jüngerer Zeit lebenden Wildbeutern kein Leben am Rande des Existenzminimums – ernährten sie sich doch von äußerst nahrhaftem Großwild und standen ihnen doch noch viel lohnenswertere Siedlungsgebiete als heutigen Wildbeutern offen. Mit diesem Wissen kann auch angenommen werden, dass sowohl Überlebens- als auch Geburtenrate deutlich im oberen Bereich der heutigen Werte anzusiedeln sind.

Die weitverbreitete Annahme, damalige Wildbeuter hätten sich in einer kargen und widrigen Umgebung bewegt, deren Nahrungsmangel eine größere Ausdehnung der Menschheit unmöglich machte, wird also durch ihre nachweisbare Vitalität entkräftet. Die Ernährungssituation kann also keine Erklärung für das geringe Bevölkerungswachstum bieten.

1.4 2. Lösungsvorschlag: Führten regelmäßige Bevölkerungszusammenbrüche zur Dezimierung der Menschheit?

Nach einer anderen Idee zur Erklärung des annähernden Nullwachstums gab es regelmäßig intensive und weltweite Populationszusammenbrüche. Selbst wenn man nur von einer geringen Gesamtgeburtenrate von 6 und einer Überlebensrate bis ins Erwachsenenalter von 50 % ausgeht, wären etwa alle 50 Jahre Bevölkerungszusammenbrüche um bis zu 60 % notwendig gewesen, damit die Menschheit insgesamt ein Nullwachstum erlebt hätte. Ein solches Massensterben hätte sich in einer 2 Millionen Jahre währenden Geschichte der Menschheit etwa 40.000-mal ereignen müssen, ist aber nie beobachtet worden und war in einer schwach besiedelten Welt ohne Kriege, Epidemien und weltweitem Nahrungsmangel auch nicht wahrscheinlich. Diese drei Faktoren wären als Erklärungen nur plausibel, wenn die Jäger und Sammler der damaligen Zeit auf engem Raum zusammengelebt hätten, was aufgrund der bekannten Bevölkerungszahlen und der Verbreitung archäologischer Funde nicht zutrifft. Außerdem müssten sich 40.000 Massensterben auch archäologisch bemerkbar machen. Das ist aber nicht der Fall.

1.5 3. Lösungsvorschlag: Kulturbedingte Selbstdezimierung der Menschheitsgeschichte

Ein anderer Erklärungsversuch besteht in der Hypothese, die Menschen in der Altsteinzeit hätten ihren Zuwachs aufgrund kultureller Gegebenheiten beispielsweise durch Kindstötungen selbst reguliert. Dafür gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte, weder in Form archäologischer Funde noch in Form von Kenntnissen der altsteinzeitlichen Kultur, die ein derartiges Verhalten nachweisen oder begründen könnten. Die bewusste Kontrolle des Wachstums mit der Zielsetzung eines äußerst geringen Wertes ist zudem extrem kompliziert. Denn die Gefahr, bei einem solchen Versuch auszusterben ist bei geringer Individuenzahl und in der Isolation hoch. So kann ein unerwarteter Überschuss eines Geschlechts innerhalb einer Population schnell zu deren Ende führen. Die einzige Möglichkeit, in dieser Situation einer Geschlechterschwankung zu entgehen, besteht im regelmäßigen und kontinuierlichen Personenaustausch verschiedener Gruppen. Regelmäßige Begegnungen und Vermischungen gerade zu Beginn der Altsteinzeit sind aber nicht nachgewiesen. Im Gegenteil: Anhand der Verbreitung von Artefakten kann nachvollzogen werden, dass die Menschen nur kurze Strecken zurücklegten und sich verhältnismäßig selten trafen (vgl. Abb. 358).

Abb. 358: Transportwege von unbearbeiteten Steinen und Muschelschalen während des Mittelpaläolithikums (oben: früh und Mitte: spät) und Jungpaläolithikums (unten) auf dem europäischen Kontinent (nach Gable 1996). Durchgehende Linien: Transportwege von unbearbeiteten Steinen; gestrichelte Linien: Transportwege von Muschelschalen.

Kuhn & Stiner (2001) schreiben dazu: „Die Mittelpaläolithiker lebten in kleinen Gruppen weit verteilt und waren nicht Teil von größeren Netzwerken wie die heute lebenden Freibeuter. Mittelpaläolithiker hatten wenig Kontakt mit den Nachbarn und wenn, dann war dieser Kontakt loser als bei den rezenten Menschen.“

Es spricht also nichts dafür, dass es Selbstdezimierungen der Menschheit gab. Sie wäre auch nicht so präzise auf niedrigem Bevölkerungsniveau durchführbar gewesen.

1.6 4. Lösungsvorschlag: Fruchtbarkeitsmindernde Krankheiten als Ursache für das geringe Wachstum

Bei den verhältnismäßig hohen Überlebensraten der altsteinzeitlichen Wildbeuter vermindert sich die Bevölkerung erst, wenn die Geburtenrate deutlich unter 4 sinkt. Die bereits zitierte Anthropologin Pennington schlägt deshalb vor, den Grund für minimale Geburtsraten in einer damaligen Vielzahl von Geschlechtskrankheiten und fruchtbarkeitsmindernden Infektionskrankheiten zu suchen: „Viele Autoren glauben, dass Erkrankungen, die die Fruchtbarkeit stark erniedrigen, ein zu junges Phänomen sind, um die Reproduktion in unserer Geschichte stark beeinflusst haben zu können. Aber auch wenn man die niedrigsten Jäger-Sammler-Überlebensraten annimmt, kann man angesichts der niedrigen Wachstumsraten (in der Altsteinzeit) nicht ohne solche Erkrankungen auskommen.“

Pennington selbst formuliert demgegenüber in diesem Zitat bereits den Einwand, dass solche Krankheiten bekanntermaßen ein sehr junges Phänomen sind. Außerdem können sie nur in bestimmten Gesellschaften mit besonderen sexuellen Praktiken Fuß fassen. Die Epidemien wären eigenartigerweise genau zum Ende der Altsteinzeit rapide verschwunden, obwohl die Bedingungen für eine große Verbreitung erst in dieser Zeit mit der Einführung von Landwirtschaft, dem Bau von Städten und dem damit verbundenem engerem Zusammenleben und der Prostitution in ausreichendem Maße gegeben waren. Fruchtbarkeitsmindernde Krankheiten kommen also als Grund für das geringe Bevölkerungswachstum ebenfalls nicht in Frage.

Insgesamt wird klar, dass unter der Annahme einer 2 Millionen Jahre währenden menschlichen Geschichte große Erklärungslücken auftreten, die bisher keine evolutionstheoretische Hypothese befriedigend füllen konnte. Weder schlechte Versorgungslage oder Geschlechtskrankheiten noch die vielen anderen vorgeschlagenen Hypothesen beantworten die offenen Fragen.

1.7 Verringerung des Zeitraumes als Lösung

Die Vielzahl der diskutierten Schwierigkeiten, die sich unter der Voraussetzung einer 2 Millionen Jahre langen Menschheitsgeschichte ergeben, führt zu der Überlegung, dass das Alter der Menschheit nicht diesem hohen Wert entspricht und die radiometrischen Datierungen in diesem Fall zu einem falsches Bild führen. Unter der Annahme, die Menschheit sei nur wenige Tausend Jahre alt, kann ein unrealistisch geringes Bevölkerungswachstum gegen ein natürliches und exponentielles Wachstum ersetzt werden (Abb. 359). Dies wird auch durch die geringe Anzahl an archäologischen Befunden aus dieser Zeit bestätigt (vgl. „Steinwerkzeugmengen und Besiedlungsspuren“ (https://genesis-net.de/x/1-9/3-2/)). Hätte die Menschheit die Erde seit 2 Millionen Jahren bewohnt, müssten mehr Zeugnisse ihrer langen Existenz existieren. Hinzu kommen noch einige weitere Indizien, wie die Entstehung der Landwirtschaft in Folge des Bevölkerungsdrucks.

Abb. 359: Hypothetische schematische Beziehung zwischen der konventionellen radiometrischen und der realen Zeit. Die Abbildung gibt nur eine Tendenz wieder. Sie erlaubt keine exakte Umrechnung der konventionellen radiometrischen Zeit in die reale Zeit. Deshalb sind die entsprechenden Jahreszahlen auf der Abszisse mit einem Fragezeichen versehen.

Genauere und detaillierte Begründungen für die in diesem Artikel zusammengestellten Argumente und weiterführende Informationen bietet das Buch „Wie alt ist die Menschheit?“ von Michael Brandt 2020, 6. Auflage: https://www.wort-und-wissen.org/produkt/wie-alt-ist-die-menschheit/.

1.8 Literatur

Blaxter K (1986) People, food and resources. Cambridge.

Gamble C (1996) Die Besiedlung Europas: 700000-40000 Jahre vor heute. In: Cunliffe B (Hg) Illu-strierte Vor- und Frühgeschichte Europas. Frankfurt, 13-54.

Kuhn SL, Stiner MC, Reese DS & E Güleç (2001) Ornaments of the earliest Upper Paleolithic: New insights from the Levant. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 98, 7641-7646.

Pennington R (2001) Hunter-gatherer demography. In: Panter-Brick C, Layton RH & Conwy P (eds) Hunter-gatherers: An interdisciplinary perspective. Cambridge, S. 170-204.

Trinkaus E (1995) Neanderthal mortality patterns. Journal of Archaeological Science 22, 121-142.

Weniger G-C (1982) Wildbeuter und ihre Umwelt. Tübingen

Autor: Studiengemeinschaft Wort und Wissen, 05.05.2009, aktualisiert am 1.1.2024 von B. Scholl

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2009, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i43661.php

Aktuelle Wissenschaftsnachrichten zu dem Themenbereich lesen.

Zurück zu „Herkunft Mensch (Paläoanthropologie)“.

Das aktuelle Buch zum Thema: Michael Brandt (2020) Wie alt ist die Menschheit? 6. Aufl.