Die geologischen Systeme

Fossilien kommen nicht regellos in verschieden alten Schichten (Sedimentgesteinen) vor, sondern zeigen eine weltweit korrelierbare Ordnung in ihrer Abfolge. Diese Ordnung wird evolutionstheoretisch als Beleg für eine Auseinanderentwicklung verschiedener Baupläne gedeutet.

1.0 Inhalt

In diesem Artikel wird das Lagerungsgesetz erklärt und in sehr groben Zügen die weltweite Regelhaftigkeit der Fossilablagerungen beschrieben.

1.1 Das Lagerungsgesetz

Um über das relative Alter eines Fossils Aussagen machen zu können, muss man sein Auftreten im Gesamtverband der Gesteinsabfolgen kennen. Die Beschreibung der Gesteinsschichten erfolgt durch die Stratigraphie. Das ist der geologisch-paläontologische Wissenschaftszweig, der die Gesteine unter Beachtung aller ihrer organischen und anorganischen Merkmale und Inhalte nach ihrer zeitlichen Bildungsfolge ordnet. Auf dieser Basis wird eine relative Zeittafel zur Datierung der geologischen Vorgänge aufgestellt (s. unten Abb. 31). Die Stratigraphie bedient sich in erster Linie des bereits 1669 von Nikolaus Steno aufgestellten Lagerungsgesetzes: „Bei der Ablagerung folgt Schicht auf Schicht, die jeweils jüngere liegt der älteren auf. Bei ungestörter Lagerung entspricht also die Richtung vom Liegenden zum Hangenden (von unten nach oben) der zeitlichen Folge vom Älteren zum Jüngeren“ (vgl. Abb. 34). Wenn Fossilien in verschiedenen Schichten übereinander gefunden werden, haben sie somit bei ungestörter Lagerung auch ein relativ verschiedenes Alter.

Abb. 31: Vereinfachte geologische Säule. Am Rande befinden sich Altersangaben in Millionen Jahren gemäß radiometrischer Datierungen.

Alter der Gesteine. Die Historische Geologie deutet die Gesteinsabfolgen im Rahmen einer 4,6 Milliarden Jahre langen Geschichte der Erde. Dieses absolute Alter wird vor allem durch die Radiometrie begründet. Radiometrie ist die Altersbestimmung mit Hilfe geeigneter radioaktiver chemischer Elemente, die in den Gesteinen eingeschlossen sind. Auf diese Thematik wird im Artikel über Radiometrie eingegangen. Die Gesteine selber repräsentieren die großen Alter allerdings nicht; im Gegenteil: in zahlreichen Fällen kann anhand der geologischen Indizien auf sehr schnelle Gesteinsbildung geschlossen werden.

1.2 Die weltweite Übereinstimmung der Ablagerungsfolgen

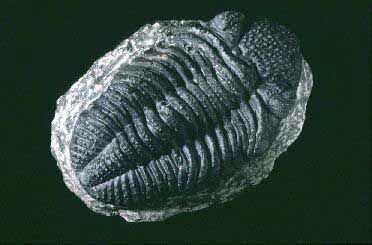

Die Abfolge der Sedimentgesteine [= abgelagerte Gesteine] und mit ihnen die Abfolge der darin konservierten Fossilien lässt sich in den Grundzügen auf der ganzen Erde parallelisieren (s. unten Abb. 31). In den Gesteinen unterhalb des Eokambriums, dem sog. Präkambrium (vgl. Abb. 32), wurden bisher nur Bakterien, wenige Pilze (Pilzsporen?), Organismen meist unbekannter systematischer Stellung (Ediacara-Fauna) sowie Algen und zahlreiche Algenkalke (Stromatolithen) gefunden. Die Sedimente des sog. Paläozoikums enthalten hauptsächlich fremdartige Meeresorganismen wie z. B. Trilobiten (vgl. Abb. 33). Zu diesen Sedimenten gehören oft kilometermächtige Sandsteine, Sand- und Tonschiefer sowie Kalksteine des Kambrium, Ordovizium, Silur und des Devon. Auf das Devon folgen die Schichtgesteine des Karbon mit ihren zahlreichen, in Kohle verwandelten Vegetationsdecken.

Mit dem Ausklingen der Steinkohlenführung ändert sich die Fazies [= Ausprägung, die ein Sediment bei seiner Bildung erhalten hat] der folgenden Sedimentgesteine zum großen Teil in auffallender Weise. Sie nimmt in vielen Teilen der ganzen Welt einen – verallgemeinert ausgedrückt – wattartigen bzw. wüstenähnlichen Charakter an. Das häufige Trockenfallen der schlammigen Oberflächen in den Schichtenstapeln kann z. B. an den nun zahlreich werdenden konservierten Auftauchflächen (Abb. 35, s. o.) erkannt werden. Die Ablagerungen der epikontinentalen Flachmeere (= Meere, die Teile der Kontinente zeitweilig überflutet haben) von Perm, Trias, Jura, Kreide und Tertiär wechsellagern mit den Rot-Sedimenten bzw. gehen aus diesen hervor.

Abb. 35: Fußspuren des Reptils Ichniotherium aus dem Unterperm Thüringens. Die dicken Linien sind versteinerte Trockenrisse im Negativ. Quelle: Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe.

Beispiel für eine regelhafte Fossilabfolge. Am Beispiel der Wirbeltiere soll die Regelhaftigkeit der Fossilablagerungen kurz illustriert werden. Erste Wirbeltierreste (von Meerestieren) sind wahrscheinlich bereits im Kambrium, mit Sicherheit im Ordovizium (vgl. Abb. 31, s. o.) anzutreffen. Mit Beginn des Devon treten sprunghaft in großer Zahl verschiedene Fischgruppen auf, von denen die meisten heute ausgestorben sind. Im Oberdevon sind die ersten Vierbeiner überliefert, die aber wahrscheinlich ausschließlich im Wasser lebten. Im Karbon werden dann die ersten eindeutigen Landwirbeltiere gefunden (vgl. Artikel „Entstehung der Vierbeiner“ (https://genesis-net.de/x/1-7/2-3/)). In der weiteren Schichtenfolge treten dann auch Reptilien fossil auf. Ab dem Oberjura werden die ersten eindeutigen Vögel in den Sedimenten angetroffen. Säugetiere tauchen ab der Trias auf, wobei die heutigen uns vertrauten plazentalen Säugetiere (Säuger mit Plazenta) hauptsächlich erst ab dem Tertiär (ziemlich abrupt) erscheinen. Solche Abfolgen werden auch bei anderen Tier- und Pflanzengruppen beobachtet und finden sich weltweit in ähnlicher Form.

Leitfossilien. Die Systeme lassen sich – beginnend im Paläozoikum – mit Hilfe von Leitfossilien aufgliedern. Diese liegen der Biostratigraphie zugrunde. Dieser Zweig der Stratigraphie gründet sich auf die Fossilabfolge in den Sedimentgesteinen. Dagegen untergliedert die Lithostratigraphie die Ablagerungsgesteine nach ihren Gesteinsmerkmalen. Nur bestimmte Organismenreste sind als Leitfossilien geeignet; der Paläontologe erwartet von ihnen Häufigkeit, leichte Kenntlichkeit, geringe vertikale Verbreitung in der Schichtenfolge, weitgehende Unabhängigkeit von der Gesteinsausbildung sowie räumlich weite Verbreitung. Das Auftreten eines bestimmten Leitfossils in unterschiedlich ausgebildeten, geographisch entfernten Gesteinsverbänden (z. B. hier Sandstein, dort Kalkstein) wird korreliert, d. h. als zeitgleich gebildet angenommen, und zwar unter Beachtung des Lagerungsgesetzes. Somit repräsentieren Gesteinsschichten mit gleichen Leitfossilien einen bestimmten Zeitraum (unabhängig von dessen absoluter Dauer, über die in der Schöpfungslehre meist eine andere Auffassung als in der Evolutionslehre besteht).

Die Reihenfolge der erdgeschichtlichen Ablagerungen wird in der stratigraphischen Tabelle dargestellt (Abb. 31, s. o.). Aufgrund der weltweiten Anwendung des Lagerungsgesetzes in Verbindung mit dem Auftreten der Leitfossilien kann sie als gesichert gelten.

1.3 Deutung der Fossilüberlieferung im Rahmen der Evolutionslehre

Die beschriebene Regelhaftigkeit der Fossilablagerungen wird im evolutionstheoretischen Rahmen wie folgt interpretiert (Deutungen der Schöpfungslehre werden im Bereich „Schöpfung“ (https://genesis-net.de/s/) dargestellt):

Die weltweite Übereinstimmung der sich ablösenden Fossilgemeinschaften wird durch eine Entwicklungs-Abfolge der Arten während sehr langer Zeiträume erklärt. Das Fehlen fossiler Reste zahlreicher heutiger Tier- und Pflanzengruppen in paläo- oder mesozoischen Schichten (vgl. Abb. 33) wird darauf zurückgeführt, dass diese Arten damals noch nicht existierten. Beispielsweise werden Überreste „moderner“ Säugetiere fast ausschließlich im Tertiär (und Quartär) gefunden, weil sie sich erst kurz vor dieser Zeit entwickelt haben sollen. Entsprechendes gilt für andere Organismengruppen.

Abb. 33: Trilobit Phacops africanus (Alnif, Marokko; Sammlung Wiskin).

Schwierigkeiten der evolutionären Deutung. Grundsätzlich ist eine Bildung der fossilführenden Erdschichten über große Zeiträume hinweg notwendig, um die evolutionstheoretische Deutung zu ermöglichen. Die Bildungszeiten der Schichtgesteine selber repräsentieren die erforderlichen Zeiträume jedoch nicht; daher werden im Evolutionsmodell große zeitliche Lücken in den Sedimentationspausen angenommen. Allerdings gibt es für diese Pausen oft keine hinreichenden Anhaltspunkte.

Außerdem fordert die evolutionstheoretische Deutung, dass zahllose Bindeglieder zwischen verschiedenen Grundtypen der Organismen existiert haben müssen. In den folgenden Kapiteln wird ausführlich dargestellt, dass gut passende Übergangsformen bis heute – wenn überhaupt – nur sehr selten gefunden wurden. Gelegentlich werden Fossilfunde zwar als Bindeglieder interpretiert, doch fällt auf, dass solche Deutungen grundsätzlich umstritten sind. Da Bindeglieder im Rahmen der Evolutionstheorie jedoch vorhanden gewesen sein müssen, bedarf ihr Fehlen in evolutionstheoretischer Sicht einer besonderen Erklärung. Das Modell des Punktualismus bietet eine Erklärung an: Alle wesentlichen evolutionären Vorgänge sollen in sehr kleinen Randpopulationen und zudem sehr rasch abgelaufen sein, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Fossilisation zu gering war. darauf wird im o. g. Artikel eingegangen.

Autor: Reinhard Junker, 30.01.2008

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2008, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i42822.php

Aktuelle Wissenschaftsnachrichten zu dem Themenbereich lesen.

Zurück zu „Paläontologie (Fossilien)“.