Mikro- und Makroevolution

Eine Grundfrage der Evolutionsforschung lautet: Kann man von beobachtbaren, geringfügigen Veränderungen der Lebewesen ausgehend auf die Entstehung neuer Typen und Baupläne im Laufe größerer Zeiträume schließen? Ist viel Mikroevolution gleich Makroevolution?

1.0 Inhalt

In der Evolutionsforschung werden häufig die Begriffe Mikroevolution und Makroevolution verwendet. Diese Begriffe werden erläutert. Leider werden sie uneinheitlich gehandhabt. Die Meinungen gehen auseinander, ob zwischen Mikro- und Makroevolution ein grundlegender Unterschied besteht.

1.1 Mikroevolution

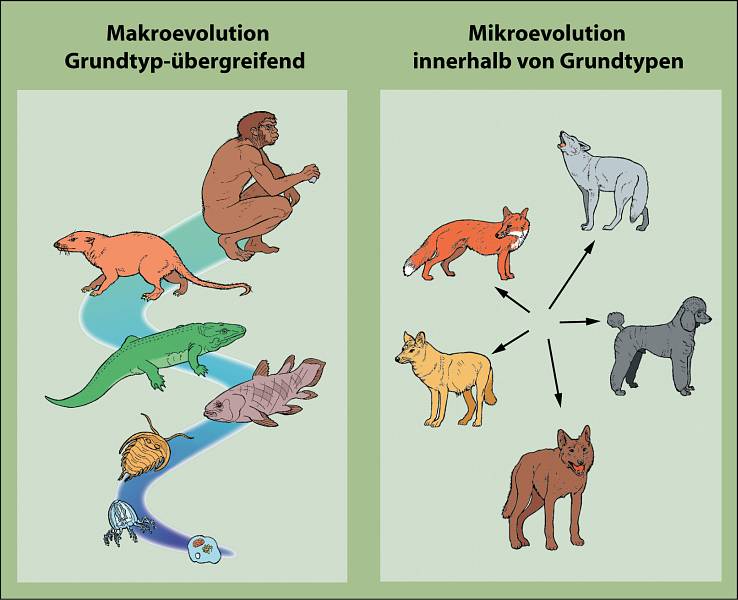

Ein wichtiges Begriffspaar in der Evolutionsforschung sind Mikroevolution und Makroevolution (Abb. 26).

Abb. 26: Kennzeichnungen von Mikroevolution und Makroevolution

Unter Mikroevolution werden Variationsvorgänge auf der Basis bereits vorhandener Konstruktionen verstanden, z. B. Spezialisierungen an besondere Umweltbedingungen, Optimierungen einzelner Merkmale (z. B. Korngrößen von Getreide) oder auch Rückbildungen. Man könnte Mikroevolution als „Variation eines Themas“ beschreiben, als „Optimierungsvorgang“ bezeichnen oder als „Überlebensstrategien“ charakterisieren.

1.2 Makroevolution

Dagegen meint Makroevolution die Entstehung neuer Konstruktionen, letztlich die Entstehung neuer Baupläne (vgl. Abb. 257).

Abb. 257: Mikro- and Makroevolution. Unter Mikroevolution fällt beispielsweise die Entstehung der verschiedenen Hunderassen aus einer Urform, wahrscheinlich dem Wolf, während die Entstehung der Säugetiere aus Reptilien und einfacher organisierten Lebewesen Makroevolution wäre. Im ersten Falle werden nämlich nur bereits vorhandene Strukturen variiert (Eigenschaften des Fells, Form der Schnauze usw.), während im zweiten ganz neue Strukturen gebildet werden müssten: Haare, Milchdrüsen, Einrichtungen für die Temperaturregulation und was sonst die Säugetiere, nicht aber die Reptilien oder andere Vorfahren charakterisiert.

Ein Beispiel soll den Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution illustrieren: Mikroevolution wäre die Variation der Form des Hornschnabels von Vögeln (vgl. Abb. 258). Ein Vogelschnabel kann kurz und dick sein (gut zum Knacken harter Kerne), er kann aber auch fein und lang sein (was z. B. gut für das Stochern nach Insekten in Baumrinden ist).

Abb. 258: Mikroevolutive Variation bei den Schnäbeln und Gefiederfärbungen bei einigen Darwinfinken. Quelle: Evolution ein kritisches Lehrbuch (Junker & Scherer)

Makroevolution dagegen ist die Entstehung des Hornschnabel aus einem bezahnten Kiefer eines Vorläuferreptils. Dabei wären in mehrfacher Hinsicht Umbauten erforderlich, die mit bloßen Variationen (dicker, dünner, länger, kürzer) nicht zu erreichen sind. Ein Hornschnabel ist aus anderem Material als Zähne aufgebaut; die Muskulatur muss angepasst sein, das Verhalten (Nahrungserwerb, Fressbewegungen) muss entsprechend abgestimmt sein, die Integration des Schnabels im Schädel ist anders als bei einem Zahnkiefer usw.

1.3 Abgrenzungsversuche

Wie im Beispiel des Vogelschnabels ist in der überwiegenden Zahl der Fälle sofort erkennbar, ob eine Änderung von einem Zustand A zu einem Zustand B mikroevolutiver oder makroevolutiver Art ist. Andererseits gibt es auch Beispiele, bei denen die Abgrenzung schwieriger oder ohne genauere Untersuchung unmöglich ist. Ist beispielsweise der Erwerb einer neuen enzymatischen Funktion eines Proteins Mikro- oder Makroevolution? Ist der Erwerb einer Giftresistenz bereits Makroevolution? Zur Beantwortung sind genauere Kenntnisse über Stoffwechsel und Genetik erforderlich, um die betreffende Änderung realistisch beurteilen zu können („Molekulare Mechanismen“ (https://genesis-net.de/e/1-3-c/)). Hier müssen Einzelfallstudien Klarheit verschaffen.

Solche Beispiele von „Grauzonen“ zwischen Mikro- und Makroevolution stellen je-

doch die unzweifelhaften Beispiele einer klaren Unterscheidbarkeit von Mikro- und Makroevolution nicht in Frage. Wenn auch eine Abgrenzung der beiden Begriffe (noch?) nicht in jeder Hinsicht scharf vorgenommen werden kann, ist eine Unterscheidung auch deshalb sinnvoll, da die beiden Begriffe verschiedene zu lösende Probleme repräsentieren. Kennzeichnend für einen makroevolutionären Übergang ist die Notwendigkeit vieler unabhängiger zusammenpassender Änderungen, die erzielt werden müssen, um eine neue funktionsfähige Struktur zu erhalten. Im molekularen Bereich ist es möglich, das Problem „Makroevolution“ zu quantifizieren.

1.4 Viel Mikroevolution = Makroevolution?

Häufig wird bestritten, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution gebe. Viel Mikroevolution ergäbe zwangsläufig Makroevolution. Diese Behauptung wird häufig ohne angemessene Begründung vorgebracht. Die qualitative Gleichsetzung beider Begriffe missachtet die Tatsache, dass mit ihnen ganz verschiedene Fragestellungen verbunden sind (s. o.).

1.5 Argumente für die Gleichsetzung beider Begriffe

- Was in kurzer Zeit nicht abläuft, kann in langen Zeiträumen möglich sein. Dies ist kein substantielles Argument. Wir greifen zur Begründung auf das oben verwendete Beispiel des Vogelschnabels zurück: Noch so viel Variation des Vogelschnabels gibt keinerlei Hinweis darauf, wie dieser entstanden (bzw. umgebildet worden) ist. Der Zeitfaktor spielt hier keine Rolle. Die zur Verfügung stehende Zeit ist keine Begründung für die Möglichkeit von Makroevolution.

- Manchmal wird argumentiert, es gebe keine Hinweise auf besondere Mechanismen für Makroevolution; deshalb sei die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroevolution fehl am Platz. Die Frage nach den Mechanismen betrifft aber nicht die Frage des Unterschieds zwischen Mikro- und Makroevolution. Aus der Tatsache, dass keine besonderen Mechanismen für Makroevolution gefunden wurden, könnte ja auch geschlossen werden, dass Makroevolution nicht stattfindet. Die Tatsache, dass keine besonderen Makroevolutionsmechanismen gefunden wurden, kann also nicht als Beleg oder Hinweis dafür gewertet werden, dass für Makroevolution mikroevolutive Vorgänge ausreichend sind.

- Auch die Anwendung des in der Naturwissenschaft gebräuchlichen Aktualitätsprinzips („gegenwärtige Vorgänge liefern den Schlüssel zum Verständnis für Vorgänge in der Vergangenheit“) lässt nur den Schluss zu, dass evolutionäre Vorgänge auch früher im mikroevolutiven Rahmen verlaufen sind.

1.5 Polyvalenz und Makroevolution

Makroevolutionäre Veränderungen können unter Umständen vorgetäuscht werden, wenn eine Art die Fähigkeit besitzt, bestimmte Merkmale nur bei Bedarf – ausgelöst durch Umweltreize – auszubilden. Die Biologen sprechen von „latenten genetischen Potenzen“ – verborgene Fähigkeiten im Erbgut. Beispielsweise können Wasserflöhe (Daphnien) ihre äußere Form je nach Salzgehalt des Wassers deutlich ändern. Beispiele wie dieses sind schon lange bekannt und werden unter „Modifikationen“ zusammengefasst. Immer wieder werden bei manchen Lebewesen Fähigkeiten entdeckt, die vorher unbekannt waren und dann quasi als „neue Merkmale“ in Erscheinung treten. Solche Fälle sind keine Beispiele für Makroevolution, denn die betreffenden Merkmale waren vorher bereits im Erbgut vorhanden. Vielmehr ist die Fähigkeit zur Modifikation eines der Kennzeichen sog. polyvalenter Lebewesen. Polyvalenz bedeutet „Vielwertigkeit“. Gemeint ist eine Vielseitigkeit des Erbguts einer Art oder eines Grundtyps.

Autor: Reinhard Junker, 06.02.2015

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2015, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i41223.php