Die Sintflut – Ein Überblicksartikel (Experten)

Michael Kotulla (2021, Studium Integrale Journal 28, https://www.si-journal.de/index2.php?artikel=jg28/heft1/sij281.html)

Ist die Sintflut heute geologisch oder hydrologisch denkbar? Kann die Sintflut anhand von Indizien identifiziert und rekonstruiert werden, wie es beispielsweise bei den spät- und nacheiszeitlichen Megafluten der Fall ist? – Es werden die jüngeren Entwicklungen zum Verständnis der Sintflut aufgezeigt, und es wird der Frage nachgegangen, ob und gegebenenfalls wie und mit welchen Prämissen die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Erforschung der Sintflut gegeben ist.

Kompakt

Der biblische Sintflut-Bericht beschreibt einen außergewöhnlichen Zustand: Einen Super-Ozean, aus dem keine Berge mehr herausragten. Es wird eine Annäherung vorgestellt, die diesen vergangenen Zustand denkbar macht. Danach befänden sich die Sintflut-Wasser in den heutigen Meeren (Verbleib). Als Mechanismus für die gewaltigen Meeresspiegelschwankungen (relativ ± 1500 m) werden Veränderungen und Bewegungen der Erdkruste und/oder oberer Teile des Erdmantels angenommen; nur diese könnten die erforderliche Größenordnung bewirken. Die theoretischen Überlegungen stehen aber im Konflikt zu den geologischen Prozessraten, die heute beobachtet oder unter Verwendung radiometrischer Alterswerte bestimmt werden.

Einführung

Die Sintflut bildete einmal das Fundament der sich etablierenden Wissenschaft von der Erde.1 Die „Tatsache Sintflut“ erklärte verschiedene geologische oder hydrologische* Phänomene; so wurden anfangs die fossilführenden Schichtgesteine der Sintflut zugeschrieben. Später „schrumpfte“ die Sintflut in einem erdgeschichtlichen Entwurf von Hunderten von Millionen Jahren zu einem Ereignis am Ende des langen geologischen Zeitstrahls (Diluvium, um 1820) bis sie schließlich als erdgeschichtlicher Wirkfaktor gänzlich aufgelöst und negiert wurde (1831-1836).2

Als geologische Grundlage für eine Rekonstruktion der Geschichte der Erde und des Lebens galt fortan die (hochabstrahierte relative) stratigraphische Tabelle (Abb. Z-2); mit der Idee der geologischen Zeit, aufgeladen durch Charles Darwins Abstammungs- und Entwicklungstheorie (1859) und kalibriert mit radiometrischen Alterswerten (ab 1913).3

Während zu Beginn der Erdwissenschaft die Sintflut als Axiom galt, das keines Beweises bedurfte (Kondratow 1988, 35), konnte im Laufe der Entwicklung der erdwissenschaftlichen Disziplin der geforderte physische Nachweis für die Sintflut nicht erbracht werden.

In diesem Artikel wird die Sintflut erneut aufgegriffen. Es werden neuere wissenschaftliche Strömungen und Ansätze diskutiert und eigene Ausgangsüberlegungen skizziert und erörtert. Zunächst bedarf es aber einer Begriffsbestimmung und einer Betrachtung des biblischen Berichtes im Buch Genesis, Kapitel 6-9.

Hinweis zu den Anmerkungen: Die Anmerkungen enthalten umfangreiche Zitate und weitere Informationen; sie sind deshalb – wie die Z-Verweise – als Zusatzmaterial zum Artikel ausgelagert und unter https://www.si-journal.de/jg28/heft1/sintflut.pdf abruf- bzw. herunterladbar. Mit einem Stern* versehene Begriffe werden im Glossar erklärt.

Genesis 6-9: Noah und der Bericht von der Sintflut

Begriffsbestimmung

Das Wort Sintflut hat seinen Ursprung in sinfluot (althochdeutsch, 9. Jh.); es ist eine Zusammensetzung aus fluot (= Flut) und sin (= in einem, immerwährend, groß). Danach bezeichnet das Wort eine „große allgemeine Flut oder Überschwemmung“ (Pfeifer et al. 1993).4

Im deutschsprachigen Raum wird Sintflut seit vielen Jahrhunderten zur Bezeichnung der Wasserflut im Genesis-Buch verwendet, z. B. in der „deutschen Bibel“ von 1545 (Abb. Z-1). In diesem Sinne wird festgelegt, dass der Begriff Sintflut nur für die im Buch Genesis beschriebene Flut gilt. Diese Begriffsbestimmung soll zu einer notwendigen Differenzierung beitragen.5

Kontext

Der Sintflut-Erzähltext ist mit Noahs Genealogie verknüpft und bildet mit der Vorgeschichte den Genesis-Bestandteil zwischen der Geschlechterfolge Adams (Gen 5) und der Geschlechterfolge der Söhne Noahs (Gen 10). Die offensichtliche Erzählabsicht besteht darin, historisches Geschehen in einem realhistorischen Kontext festzuhalten bzw. aufzuzeichnen.6 Der Erzähltext enthält keine Mythen.

Das Sintflut-Geschehen steht in Beziehung zur Schöpfung. Gott, der Handelnde, nimmt selbst Bezug auf sein Schöpfungswerk (EL857): „(…) den Menschen, den ich geschaffen habe“ (Gen 6,7) oder „(…) und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe“ (Gen 7,4). Des Weiteren findet das Sintflut-Geschehen Erwähnung im Neuen Testament. Jesus vergleicht die Zeit vor seinem Wiederkommen mit der Zeit vor der Sintflut (Mt 24,37-39). Und in 2Petr 3,4-7 (LU178) werden die Wirklichkeit des kommenden „Tages des Gerichts“ und die Dimension des bevorstehenden Vergehens von „Himmel und Erde“ betont und verglichen mit der Vernichtung der damaligen Welt durch die Sintflut.

Darstellung

Der Erzähltext ist grundlegend umfassend. Er gibt „berichtsmäßig“ und nüchtern Auskunft zu den handelnden Personen, zu Grund, Zeitpunkt, Ort und Art der Begebenheit, und zu den Folgen. Die Geschehnisse sind in chronologischer Folge dargelegt. Das Sintflut-Geschehen ist unter Hervorhebung einzelner Ereignisse taggenau dokumentiert. Demnach dauerte die Sintflut 1 Jahr und 10 bzw. 11 Tage.9

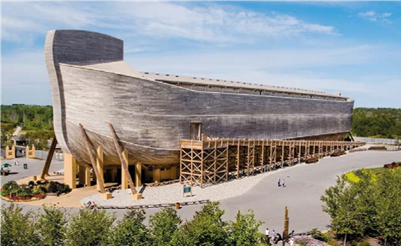

Die Inhalte stehen in einem logischen Zusammenhang. Die Arche (vgl. Abb. 1) ist notwendig, weil die Erdoberfläche vollumfänglich für einen längeren Zeitraum überflutet wird.

Abb. 1 Israelische Briefmarke von 1969 („Festivals 5730“). Motiv zu Gen 7,18: „(…) und die Arche trieb auf der Oberfläche der Wasser.“ Foto: Public Domain.

Die Sintflut-Geschichte berichtet von einer Vernichtung, die umfassend ist. Dies ergibt sich aus dem jeweiligen Kontext und den zahlreichen Verwendungen von all(es) und ganz (hebr.: kol). Zum Beispiel (EL85): „alle Quellen der großen Tiefe“ (Gen 7, 11); „alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind“ (Gen 7,19); „alles Fleisch“, „alles an Vögeln (…)“, „alle Menschen“, „alles starb“; „so löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war (…) (Gen 7,21-23). Die Flut ist eine totale (universale), keine partielle; mit anderen Worten eine weltweite (globale).10,11 Auch das Neue Testament berichtet von einer vollständigen Vernichtung der damaligen Welt.

Sintflut und Forschung

Dem Bericht zufolge ist die Sintflut ein vergangenes und einmaliges Ereignis. Folglich ist eine Flut dieser Dimension und Tragweite einer direkten wissenschaftlichen Beobachtung nicht (mehr) zugänglich. Im Vergleich dazu konnten beispielsweise der verheerende Tsunami vom 26. Dezember 2004 und seine Folgen wissenschaftlich beobachtet werden (Abb. 2 und 3).

Die Sintflut ist zwar historisch, aber nicht wissenschaftlich dokumentiert. So stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die Sintflut anhand von Indizien identifiziert und rekonstruiert werden kann – so wie es bei den spät- und nacheiszeitlichen Megafluten der Fall ist, die weder wissenschaftlich-historisch dokumentiert noch in der Gegenwart jemals aufgetreten sind (vgl. Baker 2009, Kotulla 2014).

Die Sintflut galt einmal als Axiom, das keines Beweises bedurfte.

Hierzu bedarf es aber einer Abgrenzung, einer präziseren Definition von „die Sintflut“. Dies wird deutlich, wenn die bisherigen Versuche betrachtet werden, die unternommen worden sind, das Sintflut-Ereignis zu identifizieren.

Um das gesamte Spektrum neuerer und umfangreicherer Arbeiten zu erfassen, wird bis auf die geologische Studie von E. Suess (1883) mit dem Titel Die Sintfluth zurückgegriffen.

Versuche, die Sintflut als Naturereignis zu identifizieren

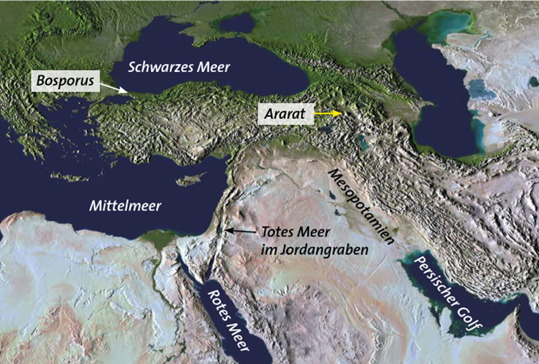

Überflutung der mesopotamischen Niederung. Suess (1883) entwirft folgendes Sintflut-Szenarium: Ein durch ein beträchtliches Erdbeben im Persischen Golf (oder südlich davon) verursachtes Naturereignis, das mit einer ausgedehnten und verheerenden Überflutung der mesopotamischen Niederung verbunden war (Abb. 4). Zusätzlich sei wahrscheinlich, dass von Süden her aus dem Persischen Golf ein Zyklon eintrat.12

Überschwemmung der mesopotamischen Niederung. Bei Ausgrabungen in Ur stößt Woolley (1929c) auf eine etwa 2,5 m mächtige Tonschicht. Diese schreibt er der sumerischen Flut zu. Es sei die Flut, auf welche die Noah-Geschichte basiere. Ein Gebiet von 400 x 100 Meilen soll in Nieder-Mesopotamien über flutet gewesen sein (Abb. 4).13

Abb. 4 Satelliten-Reliefkarte des Großraum Mittlerer Osten. Bild: Merikanto (CC BY-SA 4.0)57, Basis: NASA-Satellitenbild/ETOPO1; Eintragungen durch den Verfasser.

Katastrophische Flutung des Schwarzen Meeres, „Schwarzmeer-Fluthypothese“ (Pitman & Ryan 1999, Abb. 5; Ryan 2007). Bei einem Durchbruch des Bosporus soll Mittelmeer-Wasser katastrophisch in das Schwarze (Binnen-) Meer, dessen Wasserspiegel etwa 120 m tiefer lag, eingebrochen sein (Abb. 4). Dabei seien die besiedelten Gebiete um das Schwarze Meer überflutet worden – das sei das historische Ereignis, das der Sintflut-Geschichte zugrunde liege. Die Flut soll sich etwa 7600 [kalibrierte 14C-] Jahre vor heute zugetragen haben.14

Globale tektonische Katastrophe. Snelling (2009) zufolge kommt als Auslöser der Sintflut eine beginnende, „katastrophische Plattentektonik“ in Betracht. Er weist die Ablagerungsgesteine vom obersten Proterozoikum bis über die Kreide/Paläogen-Grenze (Abb. Z-2) hinaus dem Sintflut-Ereignis zu. Seine Arbeit ist eine Revision und Aktualisierung von The Genesis Flood (Whitcomb & Morris 1961).16,17

Abb. 5 Sintflut – Ein Rätsel wird entschlüsselt (Buchcover). Pitman & Ryan (1998) haben möglicherweise eine nacheiszeitliche Megaflut entdeckt, jedoch nicht die Sintflut.

Globale Gesamtkatastrophe mit zahlreichen überregionalen Überflutungen; „Sintflut-Impakt“. Nach Kristan-Tollmann & Tollmann (1992) trafen sieben große Stücke eines geborstenen, Kilometer großen Kometen quasi gleichzeitig an verschiedenen Orten auf die Weltmeere auf und lösten o. a. Impaktbeben, überregionale Überflutungen und einen die ganze Welt erfassenden Weltenbrand aus. Dieser Impakt habe die Sintflut verursacht und soll sich 9545 [14C-] Jahre vor heute (Bezugsjahr 1992) ereignet haben (s. auch das populäre Buch von Tollmann & Tollmann 1993, Abb. 6).15

Abb. 6 Und die Sintflut gab es doch (Buchcover). Tollmann & Tollmann (1993) haben eine nacheiszeitliche, weltumspannende Impakt-Katastrophe konstruiert – die Ursache für die Sintflut, wie sie sie definieren. Entscheidende Belege für das Konstrukt werden aber nicht geliefert.

Definition des Sintflut-Ereignisses

Als Zwischenschritt wird für das Sintflut-Ereignis folgende Definition eingeführt: Die Sintflut war eine etwa ein Jahr andauernde, globale Flut zur Zeit Noahs, die ihren Höchststand erreichte, als alle Berge von Wasser überdeckt waren. Bei dieser Flut kamen alle Menschen und landlebenden Tiere um, mit Ausnahme der Familie Noahs und einer repräsentativen Auswahl landlebender Tiere, die in einem großen, schwimmfähigen Kasten (Arche) überlebten.

Forschungsrichtungen und Prämissen

Woolley (1929c) und Suess (1883) gehen davon aus, dass die biblische Sintflut-Erzählung nicht eigenständig ist, sondern auf die babylonische Fluterzählung des Gilgamesch-Epos zurückgeht (s. Kasten 2 und 3).18 Deshalb verorten sie ein möglicherweise zugrundeliegendes natürliches Flutereignis in die mesopotamische Niederung. Für sie ist eine über diese Region hinausgehende Überflutung nicht erkenn- oder denkbar. Zu den „Flutschichten“ in Ur vermeldet Lenzen (1964) 35 Jahre später, dass sie nur ganz lokal auftreten und wahrscheinlich mit (ganz normalen) Euphrat-Überschwemmungen in Zusammenhang stehen.19 Lenzen (1964, 64) fordert: „(…) nicht länger davon zu reden und zu schreiben, daß die Sintflut nachgewiesen wäre.“

Mit Bezug auf einen mutmaßlichen gemeinsamen Ursprung der Fluterzählungen in Mesopotamien ist festzuhalten, dass die biblische Sintflut-Erzählung jedoch autark ist: Sie ist sehr wahrscheinlich älter als die Fluterzählung im Gilgamesch-Epos, und eine literarische Abhängigkeit von den babylonischen Fluterzählungen ist bisher nicht nachgewiesen (s. Kasten 2, 3 und 4). Folglich sind in der Region Mesopotamien und Persischer Golf lokale oder regionale Überflutungsereignisse identifiziert und wissenschaftlich untersucht worden (im Falle von Suess 1883: potenzielles Ereignis), aber nicht die Sintflut. Dies gilt auch für die aktuellen Studien und Vorhaben von z. B. Herget (2019)20 und Brückner & Engel (2020)21,22,23.

Nach dem Szenarium von Pitman & Ryan (1999) hielten wahrscheinlich besonders diejenigen Menschen, die es auf ihrer Flucht vom Schwarzen Meer nach Mesopotamien verschlagen hatte, den Mythos des Flutereignisses lebendig.24 Damit knüpfen Pitman & Ryan (1999) an die mesopotamischen Flutgeschichten an (s. o. sowie Kasten 2 und 3). Es ist aber festzustellen, dass bis dato weder eine Besiedlung des überfluteten Schelfbereichs noch eine Wanderung flüchtender Menschen aus dem Schwarzmeer-Gebiet nachgewiesen worden ist.

Ein katastrophischer Einbruch von Mittelmeer-Wasser ist zwar umstritten (z. B. Yanko-Hombach 2007), aber selbst der angenommene katastrophische Anstieg des Seespiegels um 100 m in 2 Jahren (im Durchschnitt 14 cm pro Tag) ließe genügend Zeit zu einer Flucht in höher gelegene Gebiete. In diesem Regional-Szenarium bedarf es auch keiner rettenden Arche (Abb. 7). Pitman & Ryan (1999) haben möglicherweise eine weitere nacheiszeitliche Megaflut beschrieben (Ryan 2007), aber nicht die Sintflut. Sie konstruieren eine eigene Flutgeschichte, die mit dem biblischen Bericht nichts gemein hat.

Abb. 7 Eine weitere „Arche Noah“ nach den Maßen in Gen 6: 510 Fuß (300 Ellen) lang, 85 Fuß (50 Ellen) breit und 51 Fuß (30 Ellen) hoch.58 Der Holz-„Kasten“ wurde 2016 fertiggestellt; er umfasst drei Decks mit insgesamt 132 Kammern. Ark Encounter, Kentucky (USA); Foto/Copyright: Answers in Genesis.59

Tollmann & Tollmann (1993) verknüpfen nach eigenen Aussagen zwei „Erkenntnisgruppen – jene über das Wesen der Impakte und jene über den wissenschaftlichen Kern der Sintflutmythen“ (Tollmann 1995, 63; Kasten 1). Für das mutmaßliche unterholozäne, weltumspannende Impakt-Ereignis fehlen allerdings bis dato entscheidende Nachweise:25 Ein weltweiter Impakt-Horizont (Aschen) und regional/ überregional „Sturmflutschichten“ von den – im Küstenbereich – bis zu 2000 Meter hohen Tsunami-Wassermassen, die hunderte Kilometer in das Landesinnere vorgedrungen sein sollen. Diese und weitere Punkte sollten – so die Autoren 1993 – zukünftig untersucht werden (als „Forschungsperspektive“).26 Die von Tollmann & Tollmann (1993) „vorgelegte Lösung des Sintflutproblems“ (S. 21) besteht danach in der Konstruktion einer Impakt-Geschichte, nicht in der Rekonstruktion der Sintflut. Es wird zwar ein Ereignis mit weltweiter Dimension entworfen, es soll aber nur wenige Tage angedauert haben und höhere Lagen sollen nicht betroffen gewesen sein.

Für Snelling (2009) ist die mit dem Sechs-Tage-Werk der Schöpfung einsetzende biblische Chronologie historisch zuverlässig (Hauptprämisse). Folglich sind die geologischen Zeugnisse in diesem zeitlichen Rahmenwerk zu betrachten. Die Chronologie bemisst sich nach Menschen-Generationen, aus den Genealogien abgeleitet nach Jahrtausenden.

Das umfassende (globale) Ereignis der Sintflut sei das am meisten geologisch signifikante Ereignis gewesen (weitere Prämisse), das sich seit der Erschaffung der Erde jemals auf ihr zugetragen habe. Das Ereignis könne etwa 2350 v. Chr. stattgefunden haben – vorausgesetzt, dass die Genealogien keine Lücken aufweisen, und abhängig von der genauen zeitlichen Einordnung Abrahams.27

Dieser Ansatz bildet das definierte Sintflut-Ereignis ab. Die Zuweisung der geologischen Bildungen – kausal durch das Sintflut-Ereignis – erfolgt aber auf Basis der Prämissen (vgl. Axiom oben).28

Zwischenfazit

Die oben eingeführte Sintflut-Definition hilft abzugrenzen. Es gilt dennoch festzustellen, dass für eine umfassende wissenschaftliche Betrachtung wichtige Daten und Informationen fehlen, insbesondere die Ausgangsbedingungen betreffend: 1) Zur Erde bzw. deren Oberfläche: Verteilung von Land und Meer, Höhe der höchsten Berge, ozeanische Wassermenge, unterirdische Wasserreservoire u. v. m. 2) Zu Mensch und Tier (in der Arche): z. B. Aufstellung der Tierarten bzw. -familien.

Des Weiteren gilt es festzuhalten, dass bis heute weder die gestrandete Arche noch der Bauplatz der Arche gefunden worden sind.29

Durch die unter- und überlagernden Schichten (oder Gesteine) eines verschütteten Bauplatzes oder die Schichten (oder Gesteine), auf welche die Arche aufsetzte, wären sicherlich zeitliche, geologische und/oder archäologische Einordnungen möglich, die wiederum Rückschlüsse auf das Flutereignis erlauben würden.

Die Erforschung der Sintflut kann – Stand heute – also nur auf indirektem Wege erfolgen, beispielsweise durch theoretische Überlegungen, Experimente, Analogieschlüsse oder Ableitungen. Solche gibt es u. a. für die Arche, insbesondere ihre Kapazität und Schwimmstabilität betreffend.30

Eine Annäherung: die Sintflut-Wasser

Die Grundfrage der Sintflut-Wasser ist facettenreich: Herkunft bzw. Bildung der erforderlichen Wassermengen für einen Super-Ozean31, Flutmechanismus (relativer Meeresspiegelanstieg/ -abfall), Verbleib der Wasser.

Was kann hierzu aus den Beschreibungen und verwendeten Begriffen des Erzähltextes unmittelbar entnommen werden? Die „Quellen der großen Tiefe“ (Gen 7,11), ein Eigenname aus der Wortverknüpfung von Tiefe (hebr.: tehom) und Quelle (hebr.: macyan), werden nicht konkretisiert.32 Der beschreibende, kompakte Begriff bezieht sich auf Wasserreservoire in der Tiefe;33 wahrscheinlich sind Reservoire in Ozeanbecken und/oder im Untergrund, in der Erde, gemeint. „Aufbrechen“ der Quellen könnte ein „Brechen“ oder „Aufspringen“ des Untergrundes mit einem „Hervorbrechen“ der Wasser bedeuten, oder ein „Ausbrechen“ (engl.: outburst) der ozeanischen Wasserreservoire aus ihren Becken. Das hebräische Wort mabbul (= Flut) wird nur im Kontext des Sintflut-Ereignisses verwendet, immer mit Artikel außer in Gen 9,11.15. Es ist wohl ein Eigenname, seine Herkunft ist ungewiss.

Zur Grundfrage wird nachfolgend eine theoretische Überlegung I dargelegt, die die Überlegung II nach sich zieht.

Überlegung I: Ein Super-Ozean, der alles Land bedecken könnte

Die hypsographische Kurve* der Erdoberfläche (Abb. Z-3) stellt die Prozentanteile der absoluten Höhen kumulativ dar. Die größten Flächen nehmen die Kontinentalplattform (etwa 2000 bis 200 m unter dem Meeresspiegel; ca. 30 %) und die Tiefseeebenen (etwa 6000 bis 4000 m unter dem Meeresspiegel, ca. 35 %) ein. Die mittlere Höhe an Land beträgt etwa 800 m, die mittlere Meerestiefe etwa 3700 m.

Mit der heutigen Wassermenge aller Meere (1,4 Milliarden km3) könnten die Landmassen gänzlich überflutet werden, wenn beispielsweise die mittlere Meerestiefe etwa nur 1000 m und die höchsten Landerhebungen etwa nur 1500 m betragen würden.

Dass ein Großteil der heutigen Ozeanbecken im Verlauf ihrer Entstehung ab- bzw. eingesunken sind, zeigt das Beispiel des untermeerischen Shatsky-Rise-Plateaus im nordwestlichen Pazifik östlich Japan. Das größte Plateau des Shatsky-Rise, das Tamu-Massiv, ist ein gigantisches vulkanisches Gebilde, das sich über ein Areal von etwa 450 x 650 km ausbreitet und vom umliegenden Meeresboden bis zu 3000 m

abhebt (Abb. Z-4). Während der aktiven Phase muss der vulkanische Zentralbereich auf oder über Meereshöhe gelegen haben. Denn überlagernde und zwischengeschaltete, unterkretazische Sedimente (Abb. Z-2) im obersten Bereich weisen auf Flachwasserbedingungen hin, und nur ein Teil der Ergussgesteine ist als Kissen-Lava (subaquatische Entstehung) ausgebildet. Heute liegt die Oberfläche des vulkanischen Gebildes, nach einer gewaltigen Absenkung, 3000 m und mehr unter dem Meeresspiegel.34

Folgerung 1: Es ist unter bestimmten Bedingungen theoretisch möglich, dass sich die Menge der Sintflut-Wasser in den heutigen Meeren befindet (Verbleib).

Folgerung 2: Es ist unter bestimmten Bedingungen theoretisch möglich, dass die Menge der Sintflut-Wasser von einem „vorsintflutlichen“ Weltmeer stammen könnte (Herkunft).

Es ist unter bestimmten Bedingungen theoretisch möglich, dass sich die Menge der Sintflut-Wasser in den heutigen Meeren befindet (Verbleib).

Überlegung II: Eine Arche, die nicht am Berg Ararat stranden könnte

In Gen 8,4 heißt es (EB85): „Und im siebten Monat, am siebzehnten Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder.“35 Eine Identifizierung dieser Ortsangabe mit dem Berg Ararat im Osten der Türkei ist weit verbreitet;36 so haben auch zahlreiche Expeditionen mit dem Ziel stattgefunden, dort Überreste der Arche zu finden.

Der Ararat ist ein teilweise schneebedeckter Stratovulkan-Komplex und zeichnet sich durch zwei dominante Bergkegel aus (Abb. 8): Großer Ararat (5137 m. ü. NN) und Kleiner Ararat (3896 m ü. NN).37 Das vulkanische Massiv soll sich im Laufe des Quartär (Abb. Z-2) aufgebaut haben. Im Holozän (Abb. Z-2) soll noch eine punktuelle Aktivität geherrscht haben. Eine letzte Flankeneruption fand am 2. Juli 1840 statt.

Abb. 8 Ararat, Strato-Vulkankomplex mit zwei dominanten Bergkegeln im Osten der Türkei. Blick von Artashat (Armenien) Richtung Südwesten, Distanz etwa 35 km. Links Kleiner Ararat (3896 m NN), rechts Großer Ararat (5137 m NN). – Auf diesen Höhen kann Noahs Arche nicht gestrandet sein. Foto: Serouj Ourishian (CC BY-SA 4.0).60

Wird obiges Szenarium von Überlegung I zugrunde gelegt (max. 1500 m hohe Erhebungen) ist es theoretisch nicht möglich, dass die Arche auf den Bergen oder den Bergflanken des Ararat-Vulkankomplexes hätte stranden können, auch wenn eine nachträgliche Hebung des gesamten Gebietes um 1000 bis 1500 m angenommen werden würde (die heutige Plateau-Höhe).

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die Namensgebung des vulkanischen Massivs einfach durch eine spätere Zuweisung erfolgte; demnach also der heutige Ararat nicht mit dem Gebirge Ararat bzw. dem Gebirge im Land von Ararat identisch ist.

Folgerung 3: Es ist theoretisch unwahrscheinlich, dass die Arche auf dem Berg Ararat (heutige Osttürkei) hätte stranden können.

Ergebnis der Überlegungen

Eine relative Meeresspiegelschwankung in der Größenordnung von bis zu 1500 m, wie sie in Überlegung I angenommen worden ist, kann theoretisch nur durch Veränderungen und Bewegungen der Erdkruste und/oder oberer Teile des Erdmantels verursacht werden (Tektonik).38 Dies würde sowohl die Phase des Anstiegs als auch die Phase des Abfalls betreffen.

Demzufolge hätte es sich bei dem SintflutEreignis nicht nur um eine umfassende Flut oder Überflutung gehandelt, sondern um ein tektonisches Geschehen globaler Dimension (= Flutmechanismus). Dies würde grundsätzlich die Denkweise (engl.: mindset) ändern, wenn über das Sintflut-Geschehen gedacht und geforscht wird. Die o. a. Sintflut-Definition wird gedanklich um dieses weitere Kriterium ergänzt – mit entsprechender Kennzeichnung „Ableitung“.

Aus der theoretischen Überlegung kann auch eine erste geologisch-zeitliche Einordnung abgeleitet werden. Danach würde das Sintflut-Ereignis – wegen der Höhenlimitierung – spätestens vor dem Erreichen des „Hochgebirgs-Höhenniveaus“ der modernen Faltengebirge (z. B. europäische Alpen) geendet haben. Dieses Stadium wird den geologischen Epochen Miozän (?) bis Holozän zugeschrieben; gemäß Eichung beginnt das Miozän vor etwa 23 und das Pliozän vor etwa 5,3 Millionen [radiometrischen] Jahren (vgl. Abb. Z-2).

Einwände und Ausblick

Rasche extreme Hebungen oder Senkungen, die zu enormen Meeresspiegelschwankungen führen (s. o.) – in der Größenordnung von Hunderten von Metern in Monaten –, werden heute nicht beobachtet. Sie stehen im Konflikt zu (geologischen) Prozessraten, die unter Verwendung radiometrischer Alterswerte bestimmt werden. Und die geologisch-zeitliche Einordnung des Sintflut-Ereignisses (s. o.) steht im Konflikt mit der konventionellen Interpretation der fossilen Überlieferung und der etablierten Vorstellung, seit wann der Mensch existiert (Pleistozän) und gegebenenfalls über die geforderten Fähigkeiten hätte verfügen können.

Handelt es sich bei dieser Annäherung um einen Rückfall auf Vorstellungen des 17. und 18. Jahrhunderts? Mitnichten – mehr und mehr werden geologische Überlieferungen katastrophisch gedeutet. Die „geologische Zeit“ (Tiefenzeit), radiometrische Alterswerte und besondere Interpretations- bzw. Erkenntnisprinzipien (Uniformitarismus, Aktualitätsprinzip) sind heutige Axiome der historischen Geologie; ihre Gültigkeit und ihre Grenzen gilt es zu erfragen und zu hinterfragen (vgl. z. B. Kotulla 2020a, b).

Infokästen zu Archäologie & Theologie

1 | Weltweit verbreitete Fluterzählungen

Die Sammlung von Riem (1925) umfasst 268 Flutüberlieferungen; 39 sie stammen von allen traditionellen Kontinenten (Abb. Z-5). Riem (1925, 177) führt alle Überlieferungen – dies schließt die Genesis-Flut mit ein – auf ein einziges „gewaltiges Naturereignis“ zurück.40 Diese Folgerung ist allerdings nicht schlüssig. Unter anderem fehlt es häufig an einer zeitlichen Ein- bzw. Zuordnung, sodass eine Gleichzeitigkeit nicht belegt werden kann. Auch finden Entstehung und Entwicklung der einzelnen Überlieferungen keine Beachtung. – Bei dem größten Teil der Flut-Geschichten (77 Mal als Flut und 80 Mal als Überschwemmung bezeichnet) handelt es sich um lokale Beschreibungen. Sofern überhaupt lokalhistorische Flutereignisse zugrunde liegen, passen diese eher zu mitunter gewaltigen spät- und nacheiszeitlichen Flutereignissen oder einfach zu verheerenden Jahrhundertfluten, Sturmfluten oder Tsunamis (Abb. 2 und 3).41

Wahrscheinlich ist, dass solche Katastrophen vereinzelt im „kollektiven Gedächtnis“ bewahrt und zunächst mündlich tradiert worden sind (zu Megafluten vgl. Kotulla 2014).

Abb. 2 Blick auf Banda Aceh (Sumatra), drei Wochen nach dem verheerenden Tsunami vom 26. Dezember Foto: D. Yoder, Public Domain.

Abb. 3 Gestrandetes Polizeiboot bei Bang Niang (Thailand). Das Boot wurde durch den Tsunami vom 26. Dezember 2004 1,8 km ins Landesinnere gespült. Es wurde zu einer Gedenkstätte. Foto: Sorat Srisuwan (CC BY-SA 4.0).56

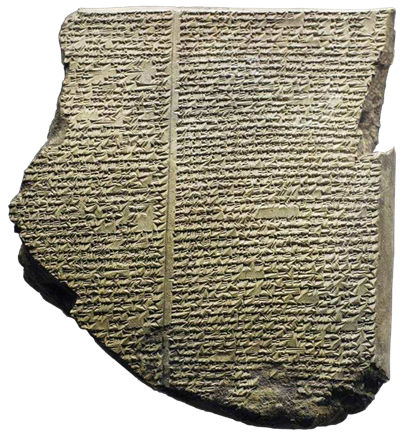

2 | Babylonische Fluterzählungen, ihre Datierung und Entwicklung

Altorientalische Fluterzählungen sind im Atrahasis-Epos und Gilgamesch-Epos (Tafel XI; Abb. 9) enthalten; daneben existiert noch eine stark fragmentarische sumerische Flutgeschichte.42 Die maßgeblichen babylonischen Manuskripte stammen aus der Tontafel„bibliothek“ des Assyrerkönigs Assurbanipal (669 – ca. 630 v. Chr.). Die Kolophone der drei Atrahasis-Tafeln weisen als Schreiber oder Kopist Ipiq-Ayya und als Schreib- oder Abschlussjahr das zwölfte Jahr der Regierungszeit des Babylonierkönigs Ammi-saduqa aus (nach Lambert & Millard 1969 ca. 1635 v. Chr.).

Abb. 9 Die „Flut-Tafel“; sie ist Teil des sog. Gilgamesch-Epos (als Tafel XI). Fragment einer Keilschrift-Tontafel mit 2 Spalten auf jeder Seite, 49 und 51 Zeilen bzw. 45 und 49 Zeilen; etwa 13 x 15 cm (Britisches Museum, K.3375). Aus der Serie „Bibliothek des Assurbanipal“, Fundort: Koyunjik (Ninive, Irak), Produktionsdatum: 7. Jh. v. Chr., Neuassyrische Periode. Ausgrabung durch H. RASSAM (1852-1854). Dieses Objekt gilt als die berühmteste Keilschrift. Foto: Timo Roller (freundl. Zurverfügungstellung).

Die Flutgeschichte im Atrahasis-Epos (Tafel III; Fragmente BM 78942 + 78971 + 80385, Abb. Z-6)43 wird als Sturmereignis erzählt. Elemente sind u. a.: Auftrag zum Bau eines Bootes (der sumerische Weisheitsgott Enki an Atrahasis); Atrahasis, der seine Familie in das Boot schickt und bei Aufkommen des Sturms die Tür mit Bitumen verschließt; ein Sturm der Götter, der sieben Tage und Nächte andauert; eine dadurch veranlasste Flut; Vernichtung, die über das Volk kommt; der Mensch, der überlebt.

Nach George (2003) erfolgte die Einarbeitung einer Flutgeschichte in das Gilgamesch-Epos erst nach dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Erst nach der Gewinnung des Atrahasis-Epos sei erkannt worden, dass Tafel XI des Gilgamesch-Epos (babylonische Standard-Version)44 eine Adaption von Teilen dieses Erzählgedichtes ist.45

Chen (2013, 253ff) folgert aus einer Studie des Flutmotivs, die auf Textquellen vom Frühdynastikum III (ca. 2600-2350 v. Chr.)46 bis zum Ende des ersten vorchristlichen Jahrtausends gründet, dass die mesopotamischen Fluttraditionen mit der Altbabylonischen Periode (ca. 2000-1600 v. Chr.) aufgekommen sind. Eine Analyse der Flutterminologie zeige an, dass die Flutbegriffe hauptsächlich im übertragenen (bildlichen) und mythischen Sinne verwendet wurden. Die Traditionen von der Flut als einem urzeitlichen Ereignis in der mesopotamischen Kulturgeschichte gehörten zu dem Typ von ‚Traditionen‘, die alt schienen oder für sich beanspruchten, alt zu sein, aber neueren Ursprungs oder manchmal erfunden seien. Das Flutmotiv und seine literarische Dramatisierung seien in hohem Maße intellektuelle und kulturelle Konstrukte, die in bestimmten soziopolitischen Kontexten geschmiedet worden seien. Die Motivationen hinter diesen Traditionen seien – trotz ihrer ideologischen Funktionen – nicht ausschließlich eigennützige Manipulationen und unbegründete Spekulationen gewesen. Man finde in zahlreichen dieser Traditionen eine moralische Vision, die dazu diente, die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesellschaft und Zivilisation zu fördern.

Schließlich können – so Chen (2013) mit Fokus auf das Atrahasis-Epos – die verschiedenen Stufen der literarischen Komposition verfolgt werden (S. 255, in Übersetzung): „(…) Von der Konzeption des Flutmotivs, zu der Entwicklung von diversen antediluvianischen [„vorflutlichen“; MK] Traditionen, zu der Komposition des babylonischen Flut-Epos, und schließlich zu der Adaption des Flut-Epos und verschiedenen antediluvianischen Traditionen in der babylonischen Standardversion des Gilgamesch-Epos.“47

3 | Sintflut und babylonische Fluterzählungen

Ein Textvergleich von Gilgamesch-Epos (Tafel XI) und Genesis 6-9 zeigt in Teilen Parallelen bzw. Übereinstimmungen bis ins Detail: Zum Beispiel das Aufsetzen des Bootes/des Kastens auf einem Berg/ auf dem Gebirge; das Aussenden von Taube/Rabe bzw. Rabe/Taube; Darbringung eines Opfers.48

Die Frage nach dem Verhältnis dieser Fluterzählungen zueinander geht zurück bis zur Veröffentlichung des Gilgamesch-Epos durch Smith (1873).49 Chen (2013, 1) gibt den heutigen Stand gut wieder; mit Bezug auf die [biblische] Sintflut schreibt er (in Übersetzung50): „Angesichts dessen, dass die babylonischen Erzählungen von den meisten Gelehrten für älter betrachtet werden als ihr biblisches Gegenstück und angesichts dessen, dass die Sintflut-Geschichte zu den geohydrologischen Gegebenheiten von Mesopotamien [besser, MK] als zu denen von Palästina passt, wird von den Gelehrten allgemein angenommen, dass die Sintflut-Geschichte in Mesopotamien entstand und schon in der Armana-Periode in der späten zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends nach Syrio-Palästina übertragen wurde. Die Rezension des Atrahasis-Epos (Ugaritica V 167 = RS 22.421 (…)), das in Ras Shamra51 entdeckt und um das vierzehnte Jahrhundert v. Chr. datiert wurde, unterstützt diese Sichtweise (Lambert & Millard 1969, 131-133).“52 Die wesentlichen Punkte von CHEN (2013) werden nachfolgend diskutiert.

Datierung Genesis und Schlussfolgerung. Hinsichtlich der Datierung der Genesis bezieht sich Chen (2013) wohl auf die weit verbreitete Akzeptanz einer späten Abfassung bzw. Endredaktion, etwa 800-400 v. Chr. Diese Sichtweise steht im Zusammenhang mit der traditionellen Urkundenhypothese oder Quellenscheidungshypothese (Wellhausen-Kuenen-System und spätere Modifikationen, vgl. Römer 2015). Unter dieser Voraussetzung wäre das Atrahasis-Epos mindestens 800 bis 1200 Jahre älter (s. Kasten 2).

Koorevaar (2017) nennt zahlreiche Argumente dafür, die Endredaktion der Genesis auf ca. 1400 v. Chr. zu datieren, am Ende der Zeit von Moses. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass insbesondere die Erzählungen und Geschlechterfolgen in Genesis 1-11 vor ihrer endgültigen Fixierung eine längere Periode mündlicher und schriftlicher (?) Überlieferung gehabt haben.

Da inhaltliche Elemente, die Parallelen bzw. detaillierte Übereinstimmungen zur Sintflut-Erzählung aufweisen, erst im ersten Drittel des ersten vorchristlichen Jahrtausends in das Gilgamesch-Epos eingeflossen sind (s. Kasten 2), können diese durchaus der Sintflut-Erzählung entnommen worden sein. Umgekehrt ist festzuhalten, dass eine literarische Abhängigkeit des Sintflut-Berichtes zu den babylonischen Fluterzählungen bisher nicht nachgewiesen worden ist.

Die Flutgeschichte im älteren Atrahasis-Epos (Tafel III) mag – grob und oberflächlich betrachtet – einen ähnlichen Handlungsstrang aufweisen wie die Sintflut-Erzählung. Konkrete inhaltliche Übereinstimmungen sind aber nicht festzustellen. In dem Epos werden mehrere Motive verarbeitet, wobei die Herkunft des Flutmotivs letztlich unklar ist (s. Kasten 2).

Geohydrologie und Schlussfolgerung. Chen (2013) vergleicht die (früheren) geohydrologischen Gegebenheiten des Zweistromlandes mit denen des Jordantals. Während in Mesopotamien alljährliche Überschwemmungen von Euphrat und Tigris riesige Flächen unter Wasser setzen können (z. B. 1954; Lenzen 1964), ist dies für den ohnehin vergleichsweise kleinen Jordan nicht bekannt. Wohl deshalb sei es naheliegend, den naturhistorischen Ursprung der Sintflut-Geschichte in Mesopotamien zu suchen. Dabei geht Chen (2013) implizit von einem lokalen Flutereignis aus, obwohl in Gen 6-9 ein universales Flutereignis beschrieben wird. Hierzu siehe Hauptteil des Artikels.

Atrahasis-Fragment aus Ugarit. Das Atrahasis-Fragment aus Ugarit (NW-Syrien, nahe Mittelmeer) datieren NOUGAYROL et al. (1968, 1) auf ca. 1250 v. Chr., nicht auf das 14. Jh. v. Chr. wie Lambert & Millard (1969, 131).53 Es hat nur 20 Zeilen, die teilweise unleserlich bzw. nicht vollständig sind. In Zeile 2 wird eine von Göttern verursachte Flut erwähnt.54 Das Fragment enthält aber keine der Parallelen bzw. detaillierten Übereinstimmungen zur Sintflut-Erzählung, wie sie beim Gilgamesch-Epos (XI) vorliegen.

4 | Der biblische Kommentar des Theologen Franz Delitzsch (1813-1890)

Der Kommentar zur Genesis von Delitzsch liegt in fünf Auflagen vor (1852, 1853, 1860, 1872 und 1887). Von Auflage zu Auflage kann beobachtet werden, wie sich Delitzsch mit dem jeweils jüngsten Stand der Wissenschaft auseinandersetzte und dabei auch frühere Auffassungen modifizierte oder gar revidierte. Diese Entwicklung lässt sich auch bei der Kommentierung zur Sintflut beobachten.

Ein Beispiel: In der Ausgabe von 1852 (S. 186) heißt es – mit Verweis auf Bucklands Werk Reliquiae Diluvianae („Überreste des Diluviums“, 1823) –, dass tierische Überreste des Diluviums die vorsintflutliche Verderbtheit bestätigt hätten. In der Ausgabe von 1860 (S. 255) – diesmal mit Verweis auf Bucklands Werk Geology and Mineralogy (1836; „gegen seine Reliquiae Diluvianae“) – werden dann zwei Diluvien präsentiert: ein geologisches und ein historisches. Das geologische Diluvium gehöre einer Zeit vor der Schöpfung des Menschen an (Diskussion siehe Kotulla 2015).

Delitzsch (1887) macht in seiner letzten Ausgabe u. a. folgende Aussagen zur Sintflut: „Wir haben hier [mit dem Izdubar- = Gilgamesch-Epos, MK] die Sintflutsage in ihrer Urgestalt vor uns. (…) so wird das Ländergebiet des Euphrat und Tigris als die Heimat der Sintflutsage und wohl auch als der Grund und Boden des Ereignisses selbst anzusehen sein“ (S. 159f). Und zuvor: „Eine solche Sage ist die Sintflutsage, welche in dem biblischen Bericht mit Beseitigung der mythologischen Verbrämung auf geschichtliche Prosa herabgebracht ist“ (S. 156).55

Delitzsch war seinerzeit ein einflussreicher Theologe; teilweise hält der Einfluss seiner Schriften bis heute an. Zu einer Entgegnung s. Kasten 3 und Hauptteil des Artikels.

Glossar

Hypsographische Kurve: Graphische Darstellung der Höhenverteilung der Oberfläche.

Hydrologie: „Lehre von den Eigenschaften und Erscheinungsformen des Wassers auf und unter der Landoberfläche einschließlich seiner räumlichen Verteilung“ (spektrum.de).

Literatur (Auswahl)

Baker VR (2009) The Channeled Scabland – a retrospective. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 37, 6.1-6.19.

Brückner H & Engel M (2020) Noah’s Flood – Probing an Ancient Narrative Using Geoscience. In: Herget J & Fontana A (eds.) Palaeohydrology. Traces, Tracks and Trails of Extreme Events, 135–151.

Chen Y (2013) The Primeval Flood Catastrophe: Origins and Early Development in Mesopotamian Traditions. Oxford, UK.

Delitzsch F (1887) Neuer Commentar über die Genesis. Leipzig.

Deutsche Bibelgesellschaft (Hg.) Die Bibel. Nach Martin Luthers Übersetzung. Lutherbibel, revidiert 2017.

George AR (2003) The Babylonian Gilgamesh Epic. Volume I/II, Oxford (NY).

Herget J (2019) Die Sintflut – Mythos und Realität.

Geographische Rundschau 7/8, 52–57.

Kondratow AM (1988) Die große Sintflut. Leipzig.

Koorevaar HJ (2017) Die Bedeutung der Post-Josephica für eine Datierung des Buches Genesis. In: Junker R (Hg.) Genesis, Schöpfung und Evolution. 3.

Auflage, 219–240.

Kotulla M (2014) Megafluten. Studium Integrale Journal 21, 4–11. http://www.si-journal.de/jg21/heft1/ sij211-1.pdf

Kotulla M (2020a) Bentonit-Horizonte in paläozoischen Sedimentfolgen: Tephrostratigraphie und UPb-Altersbestimmungen mit magmatogenen Zirkonen. W+W Special Paper G-20-1, Baiersbronn. https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/ uploads/Bentonit-Horizonte_G-20-1.pdf

Kristan-Tollmann E & Tollmann A (1992) Der Sintflut-Impakt. Mitt. Österr. Geol. Ges. 84, 1–63. Lambert WG & Millard A (1969) Atra-hasis. The Baby lonian Story of the Flood. Oxford. Lenzen HJ (1964) Zur Flutschicht in Ur. Baghdader Mitteilungen 3, 52-64.

Nougayrol J, Laroche E, Virolleaud C & Schaeffer CFA (1968) Ugaritica V. Mission de Ras Shamra, Tome XVI, Paris.

Pfeifer W et al. (1993) Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Digitalisierte und von W. Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, https://www.dwds.de/d/wb-etymwb

Pitman W & Ryan W (1998) Sintflut. Ein Rätsel wird entschlüsselt. Bergisch Gladbach.

R. Brockhaus Verlag (Hg.) (1985/1991) Die Bibel. Elberfelder Übersetzung, revidierte Fassung. 1. Auflage der Sonderausgabe 2005, Textstand Nr. 20.

Riem J (1925) Die Sintflut in Sage und Wissenschaft. Hamburg.

Smith G (1873) The Chaldean Account of the Deluge. Transactions of the Society of Biblical Archaeology 2, 213–234. https://www.sacred-texts.com/ane/chad/chad.htm

Snelling AA (2009) Earth’s Catastrophic Past. Geology, Creation & the Flood. Volume 1/2, Dallas.

Suess E (1883) Die Sintfluth. Sonderabdruck aus: Das Antlitz der Erde. Prag Leipzig.

Tollmann A & Tollmann E (1993) Und die Sintflut gab es doch. Vom Mythos zur historischen Wahrheit. München.

Woolley CL (1929c) Ur of the Chaldees. A Record of Seven Years of Excavation.

Dieser Artikel ist erschienen im Studium Intergrale Journal 2021 (Heft 28): Weitere Literaturangaben siehe Zusatzmaterial: PDF-Version und Online Zusatzmaterial.

Dank. Mein Dank gilt Dr. Reinhard Junker und Dr. Martin Ernst für die Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Hinweise.