Schwefel und Feuer aus dem Himmel: Die Zerstörung von Sodom und Gomorra

Michael Kotulla (Studium Intergrale Journal 26, https://www.si-journal.de/index2.php?artikel=jg26/heft2/sij262.html)

Zahlreiche Versuche sind unternommen worden, die Zerstörung von Sodom und Gomorra mit einem natürlichen Phänomen zu erklären: einer vulkanischen Eruption, einem Erdbeben, einer Überschwemmung und kürzlich auch einer Explosion eines Meteors. Aber welches dieser vorgeschlagenen geologischen Ereignisse ist plausibel und wahrscheinlich? Und was kann und will die geologische Interpretation bewirken? Unterstützt sie eine Historizität des biblischen Berichtes?

Sodom und Gomorra sind bis heute nicht sicher identifiziert. Die geologische Interpretation ist jedenfalls eng mit ihrer mutmaßlichen Lage in der Region des Toten Meeres verknüpft.

Kompakt

Der biblische Bericht über die Zerstörung von Sodom und Gomorra ist Teil der Geschichtsschreibung über die Stammväter des israelitischen Volkes. Die Beschreibung „da ließ der HERR über Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab“ ist einzigartig und unauflöslich: 1. Die hier präsentierten geologischen Erklärungen sind zwar theoretisch denkbar und teilweise auch möglich (z. B. Erdbeben), aber sie passen nicht zur biblischen Beschreibung bzw. in den Gesamtkontext. Des Weiteren ist auch ein Erdbeben zum fraglichen Zeitpunkt nicht nachgewiesen. 2. Noch mehr wird in den biblischen Bericht eingegriffen, wenn mit einem vermeintlichen geologischen Ereignis das Gott-gewirkte Handeln ersetzt wird. Durch diese Substitution wird schließlich Gottes Handeln eliminiert.

Der Bericht bedarf keiner geologischen Interpretation. Er will das Wirken Gottes dokumentieren als reale Geschichte in einem realhistorischen Kontext. „Schwefel und Feuer“ sind aus dem Nichts, ex nihilo.

Abb. 1 Die Zerstörung von Sodom und Gomorra (1852). Gemälde von John Martin (1789–1854), Laing Art Gallery (Newcastle upon Tyne, England). (Foto: gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Einführung

Die Bibel enthält die früheste historische Beschreibung der Region des Toten Meeres sowie der „Städte des Umkreises“, des „Jordan-Umkreises“, zu denen Sodom und Gomorra gehörten (Hebr.: kikkar1, Umkreis, Kreis; häufig mit „Ebene“ wiedergegeben). In drei mittelbar aufeinanderfolgenden Berichten werden die Ereignisse erzählt, die mit Sodom in Verbindung stehen: 1. Trennung von Abraham und Lot (Gen 13,1-13), 2. Feldzug der vier Könige und Abrahams Einsatz zur Befreiung Lots (Gen 14,1-24) sowie 3. Gottes Besuch bei Abraham, das Gericht über Sodom und Gomorra und Lots Rettung (Gen 18,1-19,29).

Die neuzeitliche Suche nach Überresten von Sodom und Gomorra setzte im 19. Jahrhundert ein2; in dieser Zeit entstand auch das Gemälde von John Martin (Abb. 1). Bald meldeten sich auch Geologen zu Wort, die sich insbesondere mit der Beschreibung der Zerstörung beschäftigten. Es ist die Kenntnis der geologischen Situation vor Ort – so Neev & Emery (1995) –, die eine „Übersetzung der biblischen Beschreibungen in wissenschaftliche Begriffe“ erlaube.3 Harris (2015) dagegen fragt ganz einfach: „Was geschah mit Sodom, Gomorra und den anderen Städten der Ebene‘“?4 So ist der Versuch unternommen worden, das geologische Ereignis zu rekonstruieren, das insbesondere mit „Schwefel und Feuer aus dem Himmel“ (Gen 19,24; EL855) ausgedrückt ist. Das hat eine Vielfalt geologischer Erklärungen hervorgebracht.

Es ist das Ziel dieses Artikels, die Ergebnisse der geologischen Interpretation und die ihr zugrunde liegenden Vorstellungen und Annahmen vorzustellen und im Kontext der biblischen Überlieferung zu diskutieren und zu bewerten.

Geologische Situation

Die geologische Rahmensituation stellt sich wie folgt dar6: Der Hauptlauf des Jordan und das Tote Meer befinden sich in einer Senke, die sich vom Golf von Aqaba bis in die südöstliche Türkei erstreckt. Diese Senke ist im Wesentlichen das Produkt einer großen Transformstörung* mit sogenannten Aufreißbecken wie dem Toten Meer und dem See Genezareth. Ihre Sockel sind viele Tausend Meter in die Tiefe abgesackt. Das Störungssystem wird Jordan-Rift oder Totes-Meer-Rift genannt; „Rift“ wird auch mit „Graben“ oder „Grabenbruchsystem“ wiedergegeben. Entlang dieser Störungszone und insbesondere am Toten Meer ist eine stark erhöhte seismische Aktivität sowohl heute als auch in der historischen Vergangenheit bezeugt.

* Glossar: Transformstörung: Verwerfung mit überwiegend horizontaler Relativbewegung (auch Blattverschiebung); hier: großräumiger Versatz entlang der Grenze von Sinai-Subplatte (westlicher Teil) und Arabischer Platte (östlicher Teil).

Das „Sodom-und-Gomorra-Ereignis“: geologische Interpretation

Die hier vorgestellte Auswahl umfasst das gesamte Spektrum geologischer Erklärungsversuche. Die kurzen Zusammenfassungen enthalten relevante Punkte, u. a. auch zur Lokalisierung der Städte und zum Zeitpunkt des zerstörerischen Ereignisses. Mitunter werden Sodom, Gomorra, Adma und Zebojim als „vier Städte“, und Zoar zurechnend, als „fünf Städte“ zusammengefasst.

Erdbeben und Erdbeben-verursachte Ereignisse

Absenkung. Blanckenhorn (1896) erklärt den „Untergang“ mit einer Senkung des Südbeckens „um allerhöchstens 100 m“ infolge eines Erdbebens. Er platziert die fünf Städte („Pentapolis“) in das Südbecken (Abb. 2); das beweise „schließlich noch die höchstwahrscheinliche Lage von Zoar“ im Südosten (mit Verweis auf das Onomastikon von Eusebius7; vgl. Abb. 3).8 Für den „kritischen Geologen“ stelle sich die Sache – der Untergang – höchst einfach dar: eine mit einer Katastrophe oder einem Erdbeben verbundene Senkung des Untergrundes; „wodurch die Städte zerstört und ‚umgekehrt‘ wurden, sodass nun das Salzmeer davon Besitz ergreifen konnte“.9 Mit an Spalten emporsteigenden Gasen mochten zugleich Asphalt und Petroleum gefördert worden sein, die in Brand gerieten und dabei Rauch entwickelten. Des Weiteren seien Schwefeldioxidgase oder schwefelige Säure entstanden. Da „die sonstigen atmosphärischen Erscheinungen wie Regen, Hagel und Schnee von oben herabzukommen pflegen, so sagt die Erzählung in Gen 19,24, dass es Schwefel und Feuer ‚vom Himmel herab‘ auf Sodom und Gomorra ‚geregnet‘ habe.“10

Abb. 2 Totes Meer und Umgebung. Eingetragen sind vorgeschlagene Lokalitäten von Sodom und weiteren Städten des „Jordan-Umkreises“ sowie Zoar (siehe Textteil). Einer NordlagenSichtweise (Collins & Scott 2013) steht eine Südlagen-Sichtweise gegenüber (Wood 1999). Gestrichelte Linie: rot, „Jordan-Umkreis“ nach Collins & Scott (2013); weiß, Umrandung des Kernbereichs des Südbeckens. Meterangabe: Höhe oder Tiefe der Oberfläche jeweils bezogen auf Meeresspiegelniveau (Stand 2016).60 Foto/Credit: Landsat-8-Aufnahme vom 4. Juli 2013, USGS/ESA. Eintragungen durch den Verfasser in Anlehnung an Graves (2018), seine Karten 1 bis 3, insbesondere mutmaßliche Zuweisungen von Sodom und den anderen Städten (gelbe Sterne bzw. Kreise).

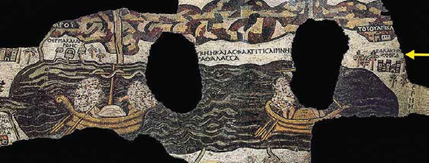

Abb. 3 Totes Meer und Umgebung. Ausschnitt aus der Mosaikkarte der St.-Georgs-Kirche in Madaba (Jordanien). Die Karte entstand Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr. und wurde 1894 wiederentdeckt. Links (Norden) die Einmündung des Jordan, rechts (im Südosten) der Ort Balak/ Zoora (Pfeil) mit Dattelpalmen und Militärlager, darüber (östlich) in der Bergen das „Lot-Heiligtum“, eine im 5.–6. Jahrhundert über der mutmaßlichen Höhle Lots errichtete Pilgerstätte mit Basilika. Die Verortung von Balak/Zoora geht auf das Onosmatikon von Eusebius zurück. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Prof. Eugenio Alliata, OFM; Studium Biblicum Franciscanum (Jerusalem, Israel).

Überschwemmung. Für Bentor (1992) ist die einzig zutreffende Naturkatastrophe eine Überschwemmung11, denn der beste Weg zur Rettung wäre die Ersteigung eines Berges gewesen.12 Dabei verortet er Sodom und Gomorra in das Südbecken südlich der Lisan-Halbinsel, weil Zoar – Lots Fluchtort – mit Tel es-Safi identifiziert worden sei (Abb. 2). Als mögliche Mechanismen einer Überflutung des mutmaßlich trockenen und besiedelten Südbeckens werden „zusätzlicher Niederschlag oder Flusseintrag“, „Absinken der Trennschwelle durch Subrosion (unterirdische Auflösung)“ und Absenkung des Südbeckens durch Erdbeben genannt.13 Sodom und Gomorra seien tief vergraben, unter mehr als 100 Meter Sediment.14 Das hebräische Wort kitor in Gen 19,28, das üblicherweise im Kontext mit „Rauch“ übersetzt wird, soll „in Wirklichkeit die Bedeutung von Wasserdampf“ haben. Denn starke Verdunstung sei zu erwarten, „nachdem die Schwelle gebrochen war und das Wasser des nördlichen Beckens den heißen Boden der südlichen Ebene überflutet hatte“.15

Erdbeben. Neev & Emery (1995) gehen primär von einem Erdbeben-Ereignis aus, der „Freisetzung heftiger seismischer Energie“.16 Sie leiten dies hauptsächlich von der Beschreibung in Gen 19,25 ab, insbesondere von dem hebräischen Wort haphak, das mit „umkehren“ übersetzt werden könne – dies entspräche mehr einer Erdbeben-Aktivität.17 Ein Ausbruch von Rauch und Regen von schwefelhaltigem Feuer hätten dem Bericht zufolge die Zerstörung von Sodom und Gomorra begleitet. Diese Stoffe werden als Produkte der leichten Fraktion von Kohlenwasserstoffen interpretiert, die von Untergrund-Reservoiren ausgebrochen seien und sich beim Erreichen der Oberfläche entzündet hätten. Die Autoren verorten die Städte an den Rand des Südbeckens: Zoar (s. Madaba-Mosaikkarte, Abb. 3) wird mit Bab ed-Dra identifiziert (wegen der dort in der Nähe vorgefundenen Hafenanlage), und Sodom wird in den Südwesten südlich des Berg Sedom platziert (Abb. 2). In Anlehnung an die Ergebnisse von Rast (1987) soll sich das „Sodom-und-Gomorra-Erdbeben“ am Ende der Frühbronzezeit III etwa 4350 BP*, d. h. etwa 2400 v. Chr., ereignet haben.18

* Glossar: BP: Before present, vor heute; Bezugsjahr 1950.

Bodenverflüssigung. Harris & Beardow (1995) liefern nach eigener Aussage eine „allumfassende These“, wonach die Zerstörung der Städte – infolge eines seismischen Ereignisses – durch Bodenverflüssigung geschehen sein soll.19 Dabei sei der gesamte Sedimentkörper der besiedelten Schwemmlandebene in das Nordbecken des Toten Meeres unter Wasser abgerutscht. Schließlich habe die Rutschung einen Tsunami ausgelöst, von welchem nur die höher gelegenen Siedlungen verschont blieben (Harris 2015).20 In dem Szenarium von Harris & Beardow (1995) befinden sich die vier Städte im Tal Siddim, das ehemals zwischen LisanHalbinsel und östlicher Grabenschulter auf den Delta-Ablagerungen der nördlichen Zuflüsse des Wadi Kerak in der Bucht von Maszra’a gelegen haben soll (Abb. 2).21 Bab ed-Dra wird mit Zoar identifiziert. Dem „Sodom-Erdbeben“ wird eine Magnitude von > 6 zugeschrieben; es soll sich etwa 1900 ± 200 v.Chr. ereignet haben.22 Gasexplosionen. Gilat &Vol (2015) versuchen aufzuzeigen, dass die „Feuer aus dem Himmel“ von Erdbeben ausgelöst wurden. Dabei hätten sich eruptierende, entflammbare Gase natürlich entzündet.23 Die unmittelbar nach dem Erdbeben auftretenden hohen Flammen über der Erdoberfläche hätten sich später, wenn der Gasfluss nachgelassen habe, auf dem Gestein niedergelassen – dies drücke „aus dem Himmel“ aus.24

Vulkanische Eruption

Explosiver Ausbruch. Block (1975) verortet Sodom in der Umgebung der Mündung des Zarqa Ma’in, im Nordbecken des Toten Meeres, ungefähr 40 m unterhalb des Seespiegels (Stand 1970: -396 m)25 (Abb. 2).26 Die Beschreibung der Katastrophe würde eine vulkanische Eruption anzeigen, und nur im Wadi Zarqa Ma’in und weiter südlich im Wadi El Heidan gäbe es in der unmittelbaren Umgebung des Toten Meeres vulkanische Schlote. Demnach hätten tektonische Bewegungen Erdbeben und eine vulkanische Aktivität ausgelöst. Möglicherweise sei das an mehreren Orten aufgestiegene Magma mit ölreichen Ablagerungen in Kontakt gekommen. Dies habe zu explosiven Eruptionen geführt, wobei das vulkanische Auswurfmaterial (Pyroklastika) zusätzlich mit einer Form brennenden Petroleums angereichert war. Dabei seien die Städte überschüttet und die Ebene zerstört worden. Die Ereignisfolge habe schließlich mit einer Absenkung und Überschwemmung geendet.

Lavaergüsse. Trifonov (2007) zufolge kann die biblische Beschreibung nur als vulkanische Eruption interpretiert werden.27 Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die durch Lavaergüsse zerstörten Siedlungen Khirbet El-Umbashi und Hebariye im Südwesten Syriens (ca. 200 km nordöstlich des Nordrandes des Toten Meeres).28 Dieses Ereignis im letzten Drittel des dritten vorchristlichen Jahrtausends (archäologisch datiert) sei möglicherweise im biblischen Bericht verarbeitet worden.29

Klimaveränderung

Nissenbaum (1994) stellt als „hauptsächlichen Punkt, den diese Geschichte macht“30, die Wandlung eines sehr fruchtbaren Gebietes in ein Ödland dar. Er präsentiert ein Szenarium einer relativ raschen Klimaveränderung31, die möglicherweise durch eine signifikante Reduzierung der Niederschläge verursacht war und sich zwischen der frühen und mittleren Bronzezeit (hier 23.–21. Jahrhundert v.Chr.) zugetragen haben soll.32 Als eine mögliche Lage der „Städte der Ebene“ nennt er die Umgebung des Pezael-Tals nördlich Jericho. Ein großes Erdbeben könnte der kollabierenden Gesellschaft den finalen Gnadenstoß erteilt haben.33

Kosmischer Airburst

Collins & Scott (2013) schreiben dem atmosphärischen Ereignis Attribute eines „gewaltigen Feuersturms“, möglicherweise mit einer „mächtigen Druckwelle“, und „immense elektromagnetische Entladung“ zu.34 Als mögliches Szenarium für solch einen „Feuerball“ schlagen die Autoren den Airburst35 eines kosmischen Objektes vor36, ähnlich dem Tunguska-Ereignis (siehe Kasten 1, Silvia et al. 2018).

Info-Kasten 1 | „Sodom-und-Gomorra-Ereignis“: Meteorischer Airburst vor 3700 Jahren?

Abb. 4 Explosives Auseinanderbrechen des Tscheljabinsk-Meteors am 15. Februar 2013, 9:20 Uhr Ortszeit (Screenshot). Das Ereignis ist von einer laufenden Autokamera in Kamensk-Uralski aufgezeichnet worden, etwa 150 km nördlich Tscheljabinsk. Der Airburst ereignete sich beim Eintritt in die Erdatmosphäre in einer Höhe von etwa 30 km. Film: gemeinfrei (Wikimedia Commons).

Am Ostrand des Jordantals, gegenüber Jericho, sind zahlreiche bronzezeitliche Siedlungen und Städte – u. a. Tall el-Hammam – entdeckt worden. Sie befinden sich in der sogenannten Region Mittel-Ghor, in einer „kreisrunden“ Fläche mit einem Durchmesser von etwa 25 Kilometern unmittelbar nördlich des Toten Meeres (Abb. 2). Silvia et al. (2018)51 zufolge endete die Besiedlung abrupt in der Mittelbronzezeit ca. 1700 v. Chr. (hier: MB2; siehe MBZ II, Kasten 2); eine Wiederbesiedlung erfolgte erst nach 600–700 Jahren (Eisenzeit I/II).

Als Ursache schlagen Silvia et al. (2018) ein katastrophisches Ereignis vor: einen kosmischen Airburst (meteorische Luftdetonation), ähnlich des Tunguska-Ereignisses von 19.08.52 (vgl. Abb. 4). Die oberflächennahe (?) Meteor-Explosion soll in einem Gebiet von 500 km2 nördlich des Toten Meeres die damalige Zivilisation augenblicklich ausgelöscht und den Ackerboden vernichtet haben. Dabei sei das östliche Mittel-Ghor mit einer überhitzten Sole aus Anhydrit-Salzen des Toten Meeres bedeckt worden, die sich mit der frontalen Stoßwelle über die Landoberfläche schob.

Befunde vom Tall el-Hammam werden von den Autoren folgendermaßen interpretiert (hier zusammengefasst): A) Das weitgehende Fehlen stehender Lehmziegel-Architektur als durch Druckwelle vom Fundament gerissen. B) Die durchweg in nordöstlicher Richtung gestreuten einzelnen Schuttfelder aus Keramikbruchstücken, Getreide, fragmentierten Lehmziegeln und Brocken von Holzkohle als gerichtete Druckwelle aus Südwesten. C) Die erhöhten Salzkonzentrationen (max. 5,5 % vs. 3,5–4,5 % darüber und darunter) bzw. Salz- und Sulfatkonzentrationen (max. 6 % vs. 5 % darüber und darunter) in der Aschenlage (Abb. 5 und 6) als Niederschlag von Anhydrit-Salzen. D) Einzelne, partiell geschmolzene Keramikscherben (Abb. 7), die geschmolzene Zirkone mit Bläschen enthalten, die auf eine einwirkende Temperatur von bis zu 4000 °C hinweisen, als extreme, nicht durch einen üblichen Brand entstandene Hitzeeinwirkung („Hochtemperatur-Ereignis“).

Abb. 5 Graue Aschenlage entlang der Markierungen 1 bis 5, Tall el-Hammam. Die Dicke der Lage nimmt von rechts nach links zu, die Neigung ist eine Folge von Setzung und Kompaktion. Die Zusammensetzung aus Asche, zerbrochenen und zersetzten Lehmziegeln und zahlreichen Keramikbruchstücken kann stark variieren („mixed matrix“). Foto/Credit: Tall el-Hammam Excavation Project, Trinity Southwest University (Abdruck mit freundlicher Genehmigung).

Silvia et al. (2018) stellen keinen Bezug zur Zerstörung von Sodom und Gomorra her. Dies lässt sich aber von anderen Publikationen ableiten.55 Denn Phillip Silvia und Steven Collins glauben, dass Tall el-Hammam das biblische Sodom ist.56 In diesem Sinne kann das sogenannte „Mittel-Ghor-Ereignis“57 in die bestehende Serie von Erklärungsversuchen eingereiht werden.58

Abb. 6 Dunkle Aschenlage (Zollstock-Position: 7–8 cm), hier hauptsächlich aus Holz, über einem hellen, kompaktierten Horizont (Zollstock-Position: 4–7 cm); Tall el-Hammam. Silvia et al. (2018) bezeichnen die Lage als „MB2-Zerstörungs-Lage“. Zur Periode MB2 oder MBZ II s. Tab. 1. Foto/Credit: Tall el-Hammam Excavation Project, Trinity Southwest University (Abdruck mit freundlicher Genehmigung).

Die aufgeführten Befunde allerdings sind Einzelbeobachtungen am Tall el-Hammam. Es liegen für Hammam keine Reihenuntersuchungen vor, des Weiteren auch nicht für die ausgewiesene Fläche von 500 km2. Es wird nicht diskutiert, ob die Einzelbefunde in anderer Weise erklärt werden können und ob sie gegebenenfalls überhaupt als „Anomalie“ qualifiziert werden können. Dass die „mehreren Beweislinien“53 ein kosmisches AirburstEreignis nahelegen, ist – Stand 2018 – aus Sicht des Verfassers nicht überzeugend. Die Autoren gestehen sich auch ein: Die „Forschung wird mit dem Ziel fortgesetzt, Beweise zu finden, um die Geschichte eines [Airburst-, MK] Impakts überzeugender zu bestätigen.“54

Abb. 7 Tonscherbe von Tall el-Hammam, Oberfläche mit thermischer Einwirkung. Die Scherbe (MB2-datiert) ist im Mittel 5 mm dick; Beschriftung in Übersetzung gemäß Silvia et al. (2018), ihre Abbildung 4. Foto/Credit: Phillip J. Silvia, PhD, Director of Scientific Analysis, Tall el-Hammam Excavation Project, Trinity Southwest University (Abdruck mit freundlicher Genehmigung).

Verifizierung der geologischen Interpretation

Eine Verifizierung der geologischen Interpretation wäre gegebenenfalls möglich, wenn von Sodom und den anderen Städten des Jordan-Umkreises Überreste gefunden und sicher identifiziert werden könnten. Das ist aber bis heute nicht der Fall. Eine Verifizierung kann aber auf indirektem Wege erfolgen: durch vergleichende Analyse der jeweiligen geographischen, geologischen und archäologischen Gegebenheiten, der Analyse biblischer und außerbiblischer Texte sowie anhand theoretischer Überlegungen.

Ein Erdbeben – mutmaßliches Zerstörungsereignis Nr. 1 – ist bisher nicht nachgewiesen worden.

Eine mutmaßliche Unauffindbarkeit (z. B. Blankenhorn 1896), indem die Überreste der Städte im Südbecken oder Nordbecken des Toten Meeres unter Sediment- oder Wasserbedeckung (Harris & Beardow 1995) verortet werden, ließe sich durch Bohrungen entsprechend überprüfen. Im Südbecken sind – mit anderer Zielsetzung – zahlreiche Bohrungen abgeteuft worden (Neev & Emery 1995, ihre Abbildung 2.10.), ohne auf entsprechende zivilisatorische Überreste gestoßen zu sein.

Auch ließen sich vulkanische Ablagerungen leicht identifizieren. Die von Block (1975) genannten vulkanischen Schlote waren allerdings zum Zeitpunkt der Zerstörung von Sodom und Gomorra nicht aktiv; sie sind älter (Steinitz & Bartov 1992).37 Auch Trifonov (2007) mutmaßt nur: Er zeigt keinen Zusammenhang zwischen den südsyrischen Lavaergüssen und dem biblischen Bericht auf; da ist lediglich die Idee einer Interpretation als vulkanische Eruption.

Der Ort Zoar/Bela ist bislang nicht identifiziert. Die Mosaikkarte von Madaba (Abb. 3, Balak/Zoora) „gibt die bei Eusebius erwähnten Dattelpalmen und das Militärlager wieder“ (Jericke 2010, mit Bezug auf das Onomastikon, Übersetzung s. Umhau Wolf 197138): Die Beschriftung nehme die Überlieferung von Gen 14 auf; allerdings sei hier ebenfalls eine südliche Lage von Zoar/Bela vorausgesetzt. Demnach handelt es sich nicht um eine sichere Identifikation, sondern um eine vorbestimmte Zuweisung. Die mit Balak/Zoora vorgenommenen Ortsbestimmungen im Südosten des Toten Meeres (s. o.) sind ohne Grundlage.

Das hebräische Wort kitor (qiytor) in Gen 19,28 ist im Kontext – so stellen auch Neev & Emery (1995, 141) fest – mit „Rauch eines Feuers“ zu übersetzen: „(…) da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen“ (LU1739). So hat Bentor (1992) mit seinem bedeutenden Eingriff und seinem Überschwemmungs-Szenarium im Grunde genommen eine eigene Sodom-und-Gomorra-Geschichte geschrieben.

Nissenbaum (1994) hat nach eigenen Angaben das „Faktische“ in der Geschichte identifiziert: Er interpretiert die „Katastrophe“ als verhältnismäßig rasche Klimaveränderung. Mit diesem Umwelt-Szenarium aber schreibt Nissenbaum (1994) – wie Bentor (1992) auch – eine eigene Sodom-und-Gomorra-Geschichte. Neev & Emery (1995) leiten ihr „Sodom-und-Gomorra-Erdbeben“ von Forschungsarbeiten über die Ruinen von Bab ed-Dra sowie Numeira ab (Abb. 2). Die Ergebnisse würden anzeigen, dass beide Städte innerhalb einer Periode von weniger als 50 Jahren zweimal heftige zerstörerische Erdbeben erfuhren. Allerdings liegen bis heute keine Nachweise darüber vor, dass die (baulichen) Zerstörungen in den zwei Städten tatsächlich von Erdbeben herrührten. Vielmehr sind die Zerstörungen – ohne Erdbebenspuren – einfach Erdbeben zugewiesen worden (u.a. Donahue 1985). Später schreibt Donahue (2003): „(…) in Bab ed-Dra gibt es jedoch keine guten Beweise für die Annahme, dass ein schweres Erdbeben den Standort der Stadt in Mitleidenschaft gezogen hätte.“40

Des Weiteren haben Neev & Emery (1995) das hebräische Wort haphak wohl geologisch überinterpretiert. Neben „umkehren“ oder „umwandeln“ wird es mit „vernichten“ übersetzt (Gen 19,25; LU17): „(…) und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war.“

Es gilt festzuhalten, dass ein zerstörerisches Erdbeben zum mutmaßlichen Zeitpunkt der Katastrophe in der Region des Toten Meeres bisher nicht nachgewiesen worden ist; dies betrifft die Arbeiten von Blankenhorn (1896), Bentor (1992), Nissenbaum (1994), Neev & Emery (1995), Harris & Beardow (1995) sowie Gilat &Vol (2015). Auch sind in der Region des Toten Meeres – wie mehrfach im Zusammenhang mit Erdbeben genannt – bisher keine massiven Ausbrüche von Gasen, ihre natürliche Entzündung und großflächige Ausbreitung beobachtet bzw. beschrieben worden.

Die geologischen Interpretationen sind im Grunde genommen allesamt spekulativ (zur Airburst-Hypothese siehe Kasten 1). Der Verfasser glaubt nicht, dass auch nur eines der hier vorgestellten Szenarien zutreffend ist. Darüber hinaus führt der biblische Bericht kein Phänomen auf, das zu den geologischen Erklärungen passen würde: Keine bebende Erde, kein in den Himmel aufschießendes Feuer oder Material, das teilweise brennt, keinen Erdrutsch und keine Überflutung, keinen Feuerball, keinen Knall (Detonation) und keinen Wind (Druckwelle). Einige dieser Phänomene werden in der Bibel an anderer Stelle konkret als solche benannt, beispielsweise Erdbeben.

Info-Kasten 2 | Chronologie: Ein Datum für die Zerstörung von Sodom und Gomorra?

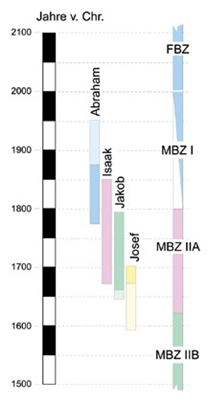

Nach dem biblischen Bericht ereignete sich die Zerstörung von Sodom und Gomorra ein Jahr vor der Geburt Isaaks (Gen 18,10), also als Abraham 99 Jahre alt war (Gen 21,5). Die relativen Daten von Abraham (bzw. der Stammväter) sind mittelbar mit Angaben zum Auszug aus Ägypten und zur Regierungszeit Salomos verknüpft. Ausgehend von einer absoluten chronologischen Fixierung von Salomos Regentschaft kann über eine Rückrechnung das Datum des Zerstörungsereignisses ermittelt werden. Allerdings liegen abweichende oder unklare Angaben zur Dauer des Aufenthaltes in Ägypten vor. Van der Veen & Zerbst (2013) nehmen an, „dass die frühen Israeliten je 215 Jahre in Kanaan und in Ägypten lebten“. Nach diesem Ansatz errechnen sie das Datum der Geburt Isaaks zu 1851 v. Chr. Demzufolge wäre Sodom und Gomorra 1852 v. Chr. zerstört worden.

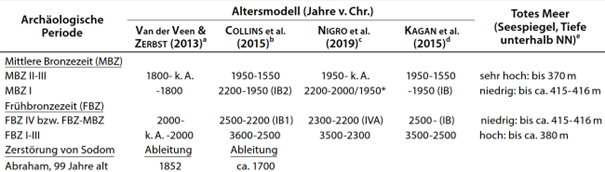

Für die Levante, das Gebiet der Ostküste des Mittelmeeres und seines Hinterlandes, liegt keine einheitliche Chronologie für die archäologische Periode der Bronzezeit vor. Die unterschiedlichen Chronologie-Modelle beruhen auf unterschiedlichen Vorstellungen und Ansätzen: Interpretation der Keramik, Akzeptanz oder Ablehnung alttestamentlicher Daten, Akzeptanz oder Ablehnung von Radiokarbonaltern, Korrelationen zu bzw. Verankerungen mit ägyptischen Chronologien u. v. m.

Die mutmaßlichen natürlichen Ereignisse, die vom biblischen Bericht der Zerstörung von Sodom und Gomorra „abgeleitet“ werden – z. B. ein Erdbeben –, werden immer wieder mit dem Ende der Frühbronzezeit III assoziiert (z. B. Neev & Emery 1995, anders Collins et al. 2015: MBZ II). Tab. 1 zeigt, wie weit die Modell-Alter für die Früh- und Mittelbronzezeit aktuell differieren. Van der Veen & Zerbst (2013) zufolge überlappen Frühbronzezeit IV und Mittlere Bronzezeit I regional (Abb. 8); demnach fand die Katastrophe von Sodom und Gomorra während dieser Perioden-Koexistenz statt. Nach Kagan et al. (2015) hatte der Seespiegel des Toten Meeres während FBZ IV und MBZ I ein niedriges Niveau, danach stieg er um ca. 45 m an (MBZ II-III) (Tab. 1). Dieser Anstieg würde zur Aussage in Gen 14,3 mit Bezug auf das Tal Siddim passen: „das jetzt das Salzmeer ist“ (LU17); s. Kotulla (2019).

Abb. 8 Die Lebensdaten der Stammväter Israels und von Josef nach dem Chronologie-Modell von van der Veen & Zerbst (2013). Ausschnitt aus ihrer Abbildung 14 (Abdruck mit freundlicher Genehmigung).

Tab. 1 Archäologische Perioden und zugewiesene Alter sowie angenommene Seespiegelstände des Toten Meeres. a) Abb. 14, S. 106; b) S. 26-27; c) Tab. 9, S. 28; * = FBZ IVB, hier mit MBZ I gleichgesetzt; d) Tab. 2, S. 247;59 e) Kagan et al. (2015), u. a. Abb. 4, Zirka-Angaben. K. A., keine Angabe; NN, Normalnull; IB, Intermediate Bronze Age (1 = frühe, 2 = späte), „Zwischenbronzezeit“. Die Altersmodelle von c) und d) basieren auf Radiokarbonaltern, die Proben von c) stammen vom Tell es-Sultan (Jericho). Collins et al. (2015) orientieren sich an den Altersmodellen, die auf Radiokarbondatierungen basieren.

Die Geschichte von Sodom und Gomorra: zwischen Mythos und Historie?

In den vorgestellten Arbeiten äußern sich die Autoren unterschiedlich ausführlich zu ihrer Zielsetzung und zu den Vorstellungen und Annahmen, die ihrer jeweiligen geologischen Interpretation zugrunde liegen.

Sehr deutlich stellt Bentor (1992) seine Auffassung dar: Geologische Ereignisse und Erscheinungen wurden „in den biblischen Text vor allem aus künstlerischen Gründen eingeführt, d.h., sie werden als Hintergrund zur Dramatisierung biblischer Erzählungen verwendet und zur Erzeugung einer übernatürlichen Atmosphäre. Daher sind auch Zeit und Ort dieser geologischen Ereignisse in den Augen der Erzähler gänzlich unwichtig und können frei umher geschoben werden.“41 Im Falle von Sodom und Gomorra benutze der Erzähler „den alten Mythos von der Zerstörung der Städte, um die moralische Natur der Geschichte der Menschheit aufzuzeigen, aber er ersetzt die Überflutung mit einem viel eindrucksvolleren Mechanismus, nämlich mit einem Regen von Feuer und Schwefel vom Himmel, der Wohnstätte Gottes.“42

Das sind schwerwiegende Behauptungen. Es würde u.a. bedeuten, dass der biblische Erzähler seine „Erzählung“ in manipulativer Weise teilweise aus tatsächlich Geschehenem – unabhängig von Zeit und Ort – und teilweise aus Mythen fiktiv zusammengestellt und vorgetragen hätte. Bentor (1992) belegt seine Behauptung nicht.43 Vielmehr aber folgt daraus: Gott wird als konkret Handelnder eliminiert. Denn Bentor (1992) ersetzt den Gott-gewirkten Regen aus Schwefel und Feuer durch eine natürliche Überschwemmung. Und eine Substitution dieser Art liegt auch bei Neev & Emery (1995), Harris & Beardow (1995), Block (1975) und Blanckenhorn (1896) vor.

Für Nissenbaum (1994, 436) repräsentieren die Ereignisse von Sodom und Gomorra – und daran könne kaum gezweifelt werden – eine Mischung aus Tatsache, Aberglaube und Überzeugung. Sie seien in eine Begebenheit zusammengedrängt worden und würden Informationen aus mehreren Jahrhunderten enthalten.44 Die rasche Umweltveränderung und der Kollaps einer zivilisierten Gesellschaft mussten tiefe Eindrücke in der Bevölkerung hinterlassen haben. So sei ein Mythos geboren worden, dem ethische und theologische Untertöne hinzugefügt worden waren. Nissenbaum (1994) belegt aber nicht, dass die biblische Erzählung tatsächlich so entstanden ist. Auch wird in den anderen Arbeiten ein Mythos45 – häufig a priori – zugrunde gelegt; dieser wird häufig nicht weiter beschrieben oder gar hinterfragt.

Für die Mehrzahl der Autoren gilt als ursprünglicher und wahrer Kern der Geschichte nur das geologische Ereignis selbst: eine Naturkatastrophe, die in der Region des Toten Meeres stattgefunden und Städte (oder Zivilisationen) zerstört habe. Einige Autoren glauben auch, dass es Sodom und die anderen genannten Städte tatsächlich gegeben hat. Was darüber hinaus für wahr gehalten wird, ist häufig sehr unklar. Fast einvernehmlich gilt dann, dass die Überlieferung dieser Katastrophe zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen und (entsprechend) verarbeitet worden sei.46

Im Lichte der Feststellungen von oben (Abschnitt Verifizierung) schreiben aber die Autoren eigene, fiktive Geschichten über die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Denn die mutmaßlichen geologischen Ereignisse stehen nicht mit dem biblischen Text in Beziehung.

Mythenbildung und Manipulation sind Textzuweisungen, sie sind das Produkt von Exegeten wie z. B. Kraetzschmar (1897).47 Dass Mythenbildung und Manipulation durch den Erzähler bzw. Redaktor tatsächlich geschahen, diese Behauptungen werden nicht belegt.

Unterm Strich weichen die Auffassungen massiv von der offensichtlichen Erzählabsicht ab, reales Geschehen in einem realhistorischen Kontext aufzuzeichnen.

Schwefel und Feuer aus dem Himmel: ex nihilo

Die drei biblischen Berichte (s.o.) sind Teil der Geschichtsschreibung, die mit den Vorfahren Abrahams beginnt (ab Gen 11,10). Sie geben zusammengenommen u. a. „berichtsmäßig“ Auskunft über alle Grundfragen, die sich im Zusammenhang mit den Städten Sodom und Gomorra und ihrer Zerstörung stellen, und sie stehen in einem logischen Zusammenhang (Details in Kotulla 2019; hier kurz zusammengefasst):

- Geographische Lage: in der Jordan-Ebene nördlich des Toten Meeres, einsehbar von Ai/ Bethel (Gen 13,1-13) – das Wo.

- Zeitpunkt: als Abraham 99 Jahre alt war (Gen 18,14); fixiert im Rahmen der chronologischen Angaben zu den Erzvätern und den Nachfolgegenerationen – das Wann (siehe Kasten 2).

- Grund und Ziel: Vernichtung der Menschen in Sodom und Gomorra; wegen ihrer

- „sehr schweren Sünde“ (Gen 18,20; LU17) – das Weshalb.

- Person (Handelnder): Gott selbst; „Da ließ der HERR (…)“ (Gen 19,24; LU17) – das Wer.

- Beschreibung (Phänomen): „(…) Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab“ (Gen 19,24; LU17) – das Was bzw. Wie.

Die offensichtliche Erzählabsicht ist es, reales Geschehen in einem realhistorischen Kontext aufzuzeichnen.

Dem Bericht zufolge kommen „Schwefel und Feuer“ aus dem Himmel herab; die Bewegungsrichtung von „Schwefel und Feuer“ ist – wie von Regen auch – von oben nach unten. Das Regnenlassen und das Machen (Entstehen) von „Schwefel und Feuer“ sind unmittelbar miteinander verknüpft. Denn weil der HERR „Schwefel und Feuer“ regnen lässt, kann unmittelbar gefolgert werden, dass der HERR dafür „Schwefel und Feuer“ machte. Aus der Perspektive des Menschen war der Regen aus „Schwefel und Feuer“ einfach (plötzlich) da, aus dem Nichts, ex nihilo (vgl. 1 Kön 18,38).

Dieser Gott-gewirkten physischen Erscheinung gingen eine Reihe weiterer Gott-gewirkter Erscheinungen bzw. Geschehnisse voraus, die sich allesamt in einem Zeitraum von weniger als 24 Stunden zutrugen (ab Gen 18,1): Das Erscheinen der drei Männer überhaupt; die Ankündigung, dass Sara in einem Jahr einen Sohn gebären wird; die Überbrückung der Distanz Hebron-Sodom (etwa 60 km)48 am späten Nachmittag des gleichen Tages (zwei Engel), das Mit-Blindheit-Schlagen der Männer vor Lots Haus zu Beginn der Nacht (durch die Engel) etc.

Solch ein Handeln Gottes – insbesondere wie bei Sodom und Gomorra – wird mitunter als göttliche Intervention bezeichnet. Der Begriff ist allerdings unglücklich, da er in vielfacher Weise verwendet wird, z. B. auch als letzte Möglichkeit oder letzte Instanz oder irgendeine göttliche Intervention, die mit dem Gott der Bibel gar nichts zu tun hat. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu betonen, dass kein Erklärungsnotstand vorliegt bzw. nicht mangels einer natürlichen Ursache (Lücke) eine göttliche Intervention anzunehmen ist. Hier wird das mittel- oder unmittelbar aktive Wirken Gottes, das vom ihm selbst ausgeht (Offenbarung), konkret beschrieben und dokumentiert.

Diesen biblischen Berichten allerdings – Stand heute – kann nur geglaubt werden. Es gibt bislang keine außerbiblischen Beweise für die Historizität von Abraham oder Lot49, auch konnten Sodom und Gomorra bisher nicht identifiziert werden. Der Verfasser glaubt diesen Berichten – nicht als Metapher oder dergleichen, sondern in der Lesart einer offensichtlichen Erzählabsicht, reales Geschehen in einem realhistorischen Kontext aufzuzeichnen.

Schlussfolgerung

Der biblische Bericht über die Zerstörung von Sodom und Gomorra bedarf keiner „wissenschaftlichen Übersetzung“, keiner geologischen Interpretation. Der Bericht ist in sich selbsterklärend.

Die geologischen Erklärungen sind insgesamt irreleitend.

1. Sie führen weg von dem aktiven, offenbarten Wirken Gottes, weg von Gott selbst: Gott-gewirktes Handeln wird substituiert durch ein mutmaßliches natürliches (geologisches) Ereignis.50

2. Sie führen weg von einer Quelle geschichtlicher Überlieferung: Die offensichtliche Erzählabsicht, Geschichte historisch und verlässlich aufzuzeichnen, wird substituiert durch mutmaßliche Mythenbildung und Manipulation. Beide Fälle der Substitution greifen willkürlich und massiv in den biblischen Text ein; solche Eingriffe sollten nach Ansicht des Verfassers nicht akzeptiert werden.

Dank

Mein Dank gilt Dr. Reinhard Junker und Dr. Martin Ernst für die Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Hinweise, Frank Meyer für die graphischen Arbeiten und Dr. Phillip J. Silvia sowie Prof. Eugenio Alliata für die Zurverfügungstellung und Abdruckerlaubnis der Fotografien (Tall el-Hammam bzw. Madaba-Karte).

Literatur

Bentor YK (1992) Geologische Ereignisse in der Bibel. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 137, 1-21.

Blanckenhorn M (1896) Entstehung und Geschichte des Todten Meeres. Ein Beitrag zur Geologie Palästinas. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 19, 1-59.

Blanckenhorn M (1898) Noch einmal Sodom und Gomorrha. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 21, 65-83.

Block JW (1975) Sodom and Gomorrah:A volcanic disaster.

Journal of Geological Education 23, 74-77.

Collins S, Byers GA & Kobs CM mit Graves D, Silvia P, Tarawneh K & al Hawarah K (2015) Tall el-Hammam Season Ten, 2015: Excavation, Survey, Interpretations and Insights. Albuquerque, 1-37.

Collins S & Scott LC (2013) Discovering the city of Sodom. New York.

Deutsche Bibelgesellschaft (Hg.) Die Bibel. Nach Martin Luthers Übersetzung. Lutherbibel, revidiert 2017.

Gilat AL &Vol A (2015) Sodom and Gomorrah: Fires Created by Ignition of Combustible Gases by EarthquakeImpelled Thermobaric-Hydrothermal Explosions. J. Geol. Geophys, doi:10.4172/2329-6755.1000202.

Graves DE (2018) The Location of Sodom. Toronto, 2nd edition.

Harris GM (2015) The Destruction of Sodom.A Scientific Commentary. Cambridge.

Harris GM & Beardow AP (1995) The destruction of Sodom and Gomorrah: a geotechnical perspective. Quarterly Journal of Engineering Geology 28, 349-362.

Jericke D (2010) Zoar. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/35454/.

Kagan EJ, Langgut D, Boaretto E, Neumann FH & Stein M (2015) Dead Sea levels during the Bronze and Iron Ages. Radiocarbon 57, 237-252.

Kotulla M (2019) Die Zerstörung von Sodom und Gomorra: Fragen und Antworten. http://www.wort-und-wissen.de/artikel/a27/a27.pdf

Neev D & Emery KO (1995) The Destruction of Sodom, Gomorrah, and Jericho. Oxford.

Nigro L, Calcagnile L, Yasin J, Gallo E & Quarta G (2019) Jericho and the chronology of Palestine in the Early Bronze Age: a radiometric re-assessment. Radiocarbon 61, 211-241.

Nissenbaum A (1994) Sodom, Gomorrah and the other lost cities of the plain – a climatic perspective. Climatic Change 26, 435-446.

Rast WE (1987) Bab edh-Dhr’a and the origin of the Sodom saga. In: Pardee DL, Toombs L & Johnson G (eds) Archaeology and Biblical Interpretation. Atlanta, 182-201.

R. Brockhaus Verlag (Hg.) (1985/1991) Die Bibel. Elberfelder Übersetzung, revidierte Fassung. 1. Auflage der Sonderausgabe 2005, Textstand Nr. 20.

Silvia PJ, Bunch TE, Collins S, LeCompte MA, & West A (2018) The 3.7kaBP Middle Ghor Event: Catastrophic Termination of a Bronze Age Civilization. ASOR Annual Meeting 2018, Conference Paper.

Steinitz G & Bartov Y (1992) The Miocene-Pleistocene History of the Dead Sea Segment of the Rift in Light of K-Ar Ages of Basalts. Israel J. Earth Sci. 40, 199-208.

Trifonov VG (2007) The Bible and geology: destruction of Sodom and Gomorrah. In: Piccardi L & Masse WB (eds) Myth and Geology. Geological Society, London, Special Publications 273, 133-142.

Umhau Wolf C (1971) The Onomasticon of Eusebius Pamphili Compared with the Version of Jerome and Annotated.

Van der Veen P & Zerbst U (2013) Volk ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des frühen Israel. Holzgerlingen.

Wood BG (1999) The discovery of the Sin Cities of Sodom and Gomorrah. Bible and Spade 12, 67-80.

Hinweis zu den Anmerkungen: Die Anmerkungen enthalten umfangreiche Zitate und weitere Informationen; sie sind deshalb als Zusatzmaterial zum Artikel ausgelagert: PDF-Version und Online Zusatzmaterial (PDF).