19.11.2025: Zwischen Weismann, Darwin und Lamarck: Neue Einsichten zur Vererbung erworbener Eigenschaften

Peter Borger

Die Vererbung erworbener Eigenschaften wurde in der Biologie lange als unmöglich angesehen. Doch immer mehr Studien stellen dieses Dogma infrage. Auch eine neue Untersuchung zeigt: Männliche Mäuse, die ein intensives Lauftraining absolviert hatten, gaben gesteigerte Fitnessmerkmale an ihre männlichen Nachkommen weiter – etwa eine bessere Ausdauer und einen effizienteren Stoffwechsel. Verantwortlich dafür scheinen veränderte miRNAs in Samenzellen zu sein, die als epigenetische Signale in der frühen Embryonalentwicklung wirken. Diese Erkenntnisse eröffnen eine faszinierende Debatte: Könnten Lamarcks Ideen aus dem 19. Jahrhundert doch teilweise wahr sein?

Vom Körper zur Keimzelle: Eine alte Idee wird neu entdeckt

In der klassischen Lehre der Evolutionsbiologie gilt seit August Weismann (1834–1914) die Vorstellung, dass der Keim (germline) strikt vom Körper (soma) getrennt ist. Nach der sogenannten Weismann´schen Trennung können Veränderungen, die im Körper (etwa durch Training, Umwelt oder Ernährung) geschehen, nicht auf die Keimzellen übergehen und somit nicht vererbt werden. Damit wird die Idee der Vererbung erworbener Eigenschaften, wie sie von Jean Baptiste de Lamarck (1809) postuliert wurde, ausgeschlossen.

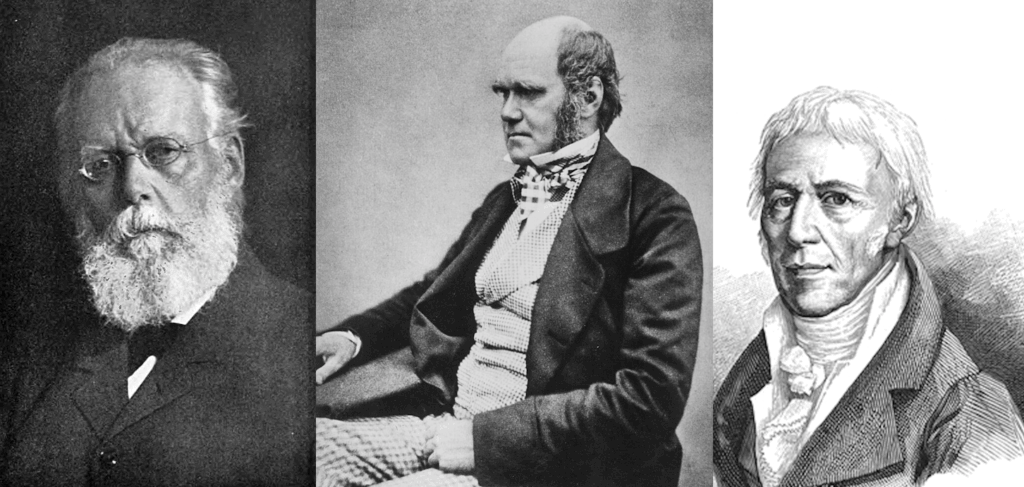

Abb. 1 August Weismann (1834–1914), Charles R. Darwin (1809–1882) und Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829). (Gemeinfrei)

Lamarck hatte behauptet, dass Organismen Merkmale, die sie im Laufe ihres Lebens erwerben (z. B. stärkere Muskeln durch häufige Nutzung), an ihre Nachkommen weitergeben könnten. Im 19. Jahrhundert wurde diese Vorstellung zunehmend zurückgedrängt, insbesondere durch den Darwinismus und die Weismann‘sche Lehre. Darwin, der später von dieser Vorstellung Abstand nahm, wandte sich in seinen späteren Jahren allerdings wieder Lamarck‘schen Gedanken zu. Er schlug das Konzept der „Gemmulae“ vor – das sollen kleine Partikel oder Samenkörperchen sein, die aus verschiedenen Bereichen des Körpers in die Keimzellen gelangen und auf diese Weise Einfluss auf die Eigenschaften der Nachkommen nehmen könnten. Diese Idee war ein Versuch, eine Brücke zu schlagen zwischen Umweltveränderungen und Anpassung über die Generationen hinweg. Doch die Idee der Gemmulae konnte damals nicht empirisch überzeugend untermauert werden und geriet weitgehend in Vergessenheit.

Obwohl Lamarck somit lange Zeit als widerlegt galt, haben neuere Studien gezeigt, dass gewisse molekulare Signale aus dem Körper in die Keimzellen gelangen und die Nachkommen beeinflussen können (Wang et al. 2021). Ein aktuelles Beispiel hierfür ist eine Studie, in der aufgezeigt wird, dass gut trainierte männliche Mäuse tatsächlich Vorteile an ihre männlichen Nachkommen weitergeben könnten – offenbar über micro-NA-Moleküle (miRNAs) (Yin et al. 2025).

Neue Forschung: Übertragung von Fitness durch miRNAs

MiRNAs sind winzige, nicht-codierende RNA-Moleküle, die keine Bauanleitung für Proteine enthalten, sondern eine zentrale Rolle in der Genregulation spielen. Sie wirken gewissermaßen als „Feinregulierer“ der Genaktivität: Eine miRNA kann sich an eine Messenger-RNA (mRNA) anlagern – also an jene RNA, die die von der DNA „abgeschriebene“ Information zur Herstellung eines bestimmten Proteins trägt – und deren Übersetzung in ein Protein blockieren oder dämpfen. Auf diese Weise beeinflussen miRNAs wann, wo und in welchem Ausmaß Gene tatsächlich in Zellfunktionen umgesetzt werden. Diese Genregulation ist entscheidend für viele Prozesse – von der Embryonalentwicklung über Stoffwechselvorgänge bis hin zur Reaktion auf Umweltreize wie Stress, Ernährung oder körperliche Aktivität.

Die Autoren der neuen Studie ließen männliche Mäuse ein hochintensives Trainingsprogramm durchlaufen (z. B. auf dem Laufband), während Kontrolltiere keinen solchen Belastungen ausgesetzt waren (Yin et al. 2025). Nachdem die trainierten Männchen sich fortgepflanzt hatten, testeten die Forscher ihre männlichen Nachkommen in standardisierten Fitness-Tests – etwa hinsichtlich Laufleistung, Ausdauer, Erholungszeit und Stoffwechsel-Effizienz. Dabei zeigte sich: Die männlichen Nachkommen der trainierten Väter schnitten in mehreren Tests signifikant besser ab – sie wiesen eine längere Ausdauer, schnellere Erholungszeiten und einen effizienteren Energieverbrauch auf. Die Forscher analysierten zudem die Samenproben der Väter und stellten fest, dass bestimmte miRNAs in erhöhter Konzentration vorlagen, die vermutlich ein „Fitness-Signal“ in den heranwachsenden Mäusen übermitteln und so Effekte bei den Nachkommen auslösen – insbesondere im Hinblick auf Ausdauer und Stoffwechsel. Diese Studie legt nahe, dass bestimmte RNA-Komponenten aus dem Körper in die Keimzellen übergehen und dort eine Rolle in der frühen Embryonalentwicklung spielen könnten. Die miRNAs wirken somit als epigenetische Marker. Männliche Mäuse, die regelmäßig trainieren, können also gewisse Leistungsmerkmale an ihre männlichen Nachkommen weitergeben. Diese Effekte sind zwar nicht dramatisch, aber statistisch signifikant und reproduzierbar. Der zugrunde liegende Mechanismus scheint über miRNA-Veränderungen im Sperma zu wirken, die in den frühen Entwicklungsstadien die Genregulation modulieren (Kahn 2025; Yin et al. 2025).

Darwin‘sche Evolution als historischer Fehlschluss?

Die Übertragung von miRNAs oder epigenetischen Markern ist ein Mechanismus, der auf Regulationsebene wirkt – also darauf, wann, wie stark und in welchem Kontext vorhandene Gene ein‑ oder ausgeschaltet werden. Dabei entstehen jedoch keine neue genetische Information, keine neuen Gene und keine neuen Baupläne. Das bedeutet: Solche Prozesse können Anpassungen erklären – etwa als Reaktion auf Umweltveränderungen – aber nicht den Ursprung komplexer neuer Strukturen oder völlig neuer Organismengruppen.

Gerade weil solche erworbenen, mechanistisch erklärbaren Anpassungen oft wie „Evolution“ aussehen, könnten sie Evolutionsbiologen – insbesondere im Rahmen des darwinistischen Paradigmas – lange Zeit getäuscht haben. Was früher als Beispiel für klassische Mutation‑Selektion‑Theorien galt, könnte sich heute auch als regulatorisch gesteuerte Reaktion auf Umweltreize entpuppen. Dies muss im Einzelfall jedoch untersucht werden. Für eine Verallgemeinerung sind die Daten noch zu knapp.

Nachdem diese molekularbiologischen Mechanismen zunehmend verstanden werden, zeigt sich erneut, dass die Veränderungen der Lebewesen nicht auf zufällige Variation plus natürliche Selektion zurückgehen. Es könnte sich auch um Schlussfolgerungen aus mangelndem Wissen über die tatsächlichen biologischen Mechanismen der bereits vorprogrammierten Variation bzw. deren Anpassung (Mikroevolution) handeln, die darüber hinaus als innovative Evolution (Makroevolution) fehlinterpretiert worden sind. Hierbei meint Makroevolution Höherentwicklung, also die Entstehung völlig neuer Baupläne, Strukturen oder Organismengruppen

Damit bleibt auch heute gültig: Beobachtete schnelle organische Veränderungen und Anpassungen – wie sie in aktuellen Studien dokumentiert werden – bedeuten nicht automatisch die Evolution von neuen Merkmalen. Die klassischen Grenzen zwischen Körper und Keim, wie sie Weismann postulierte, werden durch neue Erkenntnisse zwar relativiert, aber nicht aufgehoben. Der eigentliche Erkenntnisgewinn dieser Forschung liegt darin, dass biologische Systeme offenbar viel flexibler sind, als man früher annahm – und dass Regulation eine viel größere Rolle spielt als gedacht. Die Schlüsselerkenntnis lautet hierbei: Epigenetik, miRNAs und ähnliche Mechanismen wirken innerhalb bestehender genetischer Systeme. Sie regulieren und kontrollieren das, was bereits vorhanden ist – sie schaffen keine komplexen und funktionalen Neuheiten. Und genau das unterscheidet sie fundamental von dem, was die klassische Darwin‘sche Evolutionstheorie beansprucht zu erklären: die tatsächliche Entstehung von Neuheiten.

Literatur

Kahn Z (2025) Well-exercised male mice appear to pass fitness to their male offspring. Surprising epigenetic effect relies on snippets of RNA packaged within sperm. Science Advances, vom 07.10.2025, doi: 10.1126/science.z1parb4.

Wang Y, Chen ZP, Hu H et al. (2021) Sperm microRNAs confer depression susceptibility to offspring. Sci. Adv. 7(7):eabd7605, doi: 10.1126/sciadv.abd7605.

Yin X, Anwar A, Yan L et al. (2025) Paternal exercise confers endurance capacity to offspring through sperm microRNAs. Cell Metab. 37, 1–18, doi: 10.1016/j.cmet.2025.09.003.

Link zum Artikel auf der alten Genesisnet-Website: https://www.genesisnet.info/index.php?News=368