Aktive Galaxien

Aktive Galaxien sind Galaxien mit einem Kern, der mehr Energie freisetzt, als durch seinen Sternbestand erklärt werden könnte. Aktive Galaxien werden insgesamt immer noch schlecht verstanden. Eine Unterkategorie, die Quasare, scheinen zudem häufig „Anomale Rotverschiebung“ (https://genesis-net.de/a/1-6/d/4-4/) zu zeigen und passen darum nicht gut ins Standardmodell (Urknallmodell).

1.0 Inhalt

In diesem Artikel werden die Radiogalaxien, Seyfert-Galaxien und Quasare besprochen. Dabei soll diskutiert werden, wie gut die Quasare ins Standardmodell (Urknallmodell) passen, wonach sie als helle Kerne aktiver Galaxien interpretiert werden. Es werden einige Befunde genannt, die auch zu anderen Deutungen passen.

1.1 Einleitung

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden neben gewöhnlichen „Galaxien“ (https://genesis-net.de/a/1-6/c/3-1/) auch sog. aktive Galaxien entdeckt. Aktive Galaxien sind Galaxien, die weit mehr Energie freisetzen, als durch ihren Sternbestand erklärt werden könnte. Die Aktivität geht von ihrem Kern aus, der im englischen als AGN (Active galacitic nucleus) abgekürzt wird. Als Unterkategorien der aktiven Galaxien wurden 1943 die Seyfert-Galaxien entdeckt, 1946 die Radiogalaxien und 1963 schließlich die noch viel exotischeren Quasare. Die aktiven Galaxien umfassen noch einzelne weitere Klassen, die aber hier nicht erwähnt werden sollen.

1.2 Radiogalaxien

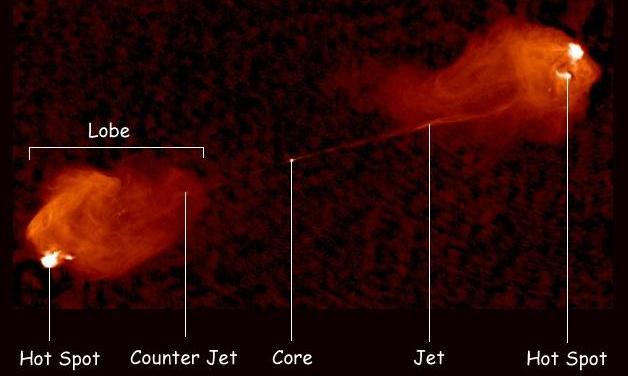

Radiogalaxien zeichnen sich dadurch aus, dass sie viel mehr Leuchtkraft im Bereich der Radiowellenlängen zeigen als im optischen Bereich. Bei der Entdeckung von Radiogalaxien zeigte sich häufig das Auftreten großer „Radio-Wolken“, die in gleichem Abstand entgegengesetzt einer kompakten Quelle angeordnet sind (Abb. 166).

Abb. 166: Radioquelle Cygnus A. Sie war die erste entdeckte Radioquelle ihrer Art und zeigt ein typisches Merkmal: Symmetrisch auf beiden Seiten einer kompakten Quelle gibt es auffällige „Radio-Wolken“ (eng. Lobes). Es wird angenommen, dass die zentrale Region die Quelle der Aktivität ist, indem sie schnelle Teilchen entlang von Jets auswirft, die schließlich diese „Wolken“ bilden. Quelle: Image courtesy of NRAO/AUI.

Im optischen Bereich kann die kompakte Radioquelle häufig mit elliptischen- oder S0-Galaxien identifiziert werden. Die Strahlung aus den „Radio-Wolken“ erfolgt nicht thermisch [= Wärmestrahlung], sondern wird allgemein als sog. Synchrotron-Strahlung verstanden. Diese Strahlung tritt auf, wenn z. B. Elektronen sehr schnell in einem Magnetfeld beschleunigt werden. Die Teilchen selber sind möglicherweise aufgrund einer Explosion als Plasma*-Wolke aus dem zentralen Objekt herausgeschleudert worden. Diese Explosion benötigt eine ungeheure Menge an Energie und ist bisher noch unverstanden. Es werden hinter dem Mechanismus große schwarze Löcher vermutet.

*Plasma = Gas, bei dem Protonen und Elektronen getrennt sind

1.3 Seyfert-Galaxien

Seyfert-Galaxien sind meist spiralförmig mit hellem, sternartigem Kern. Sie zeigen spezielle Merkmale in ihren spektralen Emissionslinien und strahlen sowohl thermisch als auch nicht-thermisch. Sie zeigen zudem starke Strahlung im infraroten Bereich; in einigen Fällen bis 100 mal stärker als im optischen Bereich. Die Strahlung variiert zeitlich innerhalb von Monaten bis Jahren. Sie weisen Ähnlichkeiten zu Quasaren auf.

1.4 Quasare

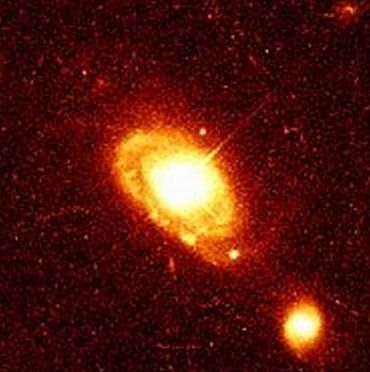

Einführung. Der Begriff Quasar meinte ursprünglich „quasi-stellar radio source“ (quasi sternartige Radioquelle) und ist darauf zurückzuführen, dass die Quasare zuerst im Radiobereich entdeckt wurden. Als die Radioquellen dann mit optischen Objekten identifiziert wurden, fand man sternartige Objekte mit Emissionslinien (Abb. 167). Ursprünglich glaubte man, es handle sich um Radiosterne in unserer Galaxie. Als aber ihre Spektren sorgfältig untersucht wurden, wurde klar, dass die Quasarspektren stark rotverschoben waren (siehe „Rotverschiebung“ (https://genesis-net.de/a/1-6/d/4-3/)). Für Sterne wäre die Rotverschiebung erstaunlich hoch, so dass sich schließlich die Ansicht durchsetzte, dass Quasare extragalaktische [= außerhalb der Milchstraße] Objekte seien. Ihre Rotverschiebung wurde damit kosmologisch interpretiert, womit sie dem Hubble-Gesetz folgend sehr weit entfernte Objekte sein mussten. Ist diese Interpretation aber korrekt, so müssen die Quasare sehr leuchtkräftige Objekte sein, so dass sie sogar fälschlicherweise für Sterne unserer Milchstraße gehalten werden konnten. Das ist aufgrund folgender Überlegung bemerkenswert: Quasare zeigen analog zu den Seyfert-Galaxien schnelle Variationen ihrer Leuchtkraft. Nehmen wir nun an, dass sich nach der Vorhersage der Speziellen Relativitätstheorie kein Signal schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann, so müssen Quasare, damit sie so schnell ihre Leuchtstärke ändern können, relativ kompakte Objekte sein. Schließlich erfolgt die Änderung der Leuchtstärke aufgrund einer kausalen Wirkung im Quasar, die sich zuerst über den ganzen Quasar ausbreiten muss. Aufgrund ihrer Kompaktheit werden die Quasare zu den hellsten Objekten überhaupt.

Abb. 167: Quasar PG 0052+251 (1,4 Milliarden Lichtjahre entfernt). Er befindet sich offensichtlich im Kern einer gewöhnlichen Spiralgalaxie (Muttergalaxie). Allerdings sind die Astronomen überrascht, dass die Spiralgalaxie durch die starke Quasarstrahlung nicht gestört wurde. Quelle: NASA.

Bis heute wurden weit mehr 15 000 Quasare gefunden. Nur ein kleiner Prozentsatz von ihnen emittiert [= strahlt aus] Radiowellen. Darum werden Quasare heute auch einfach als „quasi-stellare Objekte“ (QSO) bezeichnet. In den frühen 1980er Jahren entdeckte man zudem, dass Röntgenstrahlung bei Quasaren viel häufiger vorkommt als Radiostrahlung. Man glaubt heute, dass die Röntgenstrahlen aus dem Innern des QSO kommen, während die optische und Radiostrahlung aus seinen äußeren Regionen stammen. Um die näheren QSO fand man bei genauer Untersuchung ein verschwommener, lichtschwacher Halo, das als „Muttergalaxie“ des QSO interpretiert wird (Abb. 167, s. o.). Dies führte zur allgemein anerkannten Deutung, wonach QSO die äußerst aktiven Kerne normaler Galaxien seien, die von der Leuchtkraft des QSO überstrahlt werden. Träfe dies zu, so würde das für die hohen Entfernungen der QSO sprechen. Damit entsteht auch eine morphologische [= der Form nach] Verwandtschaft mit den Seyfert-Galaxien.

1.5 Passen Quasare ins Standardmodell?

Bereits kurz nach ihrer Entdeckung wurde darüber debattiert, ob QSO extragalaktische oder lokale Phänomene seien. Im „Standardmodell“ (https://genesis-net.de/a/1-6/d/4-2/) (Urknallmodell) haben die QSO inzwischen ihren Platz als weit entfernte und damit junge Objekte eingenommen. Sie sollen unter den ersten Objekten sein, die sich nach der Strukturformation im Universum gebildet hatten. Hinweise für ihre große Distanz folgen nicht nur aus dem Hubble-Gesetz, sondern auch aus vereinzelten Gravitationslinsen [= Große Materieansammlungen können das Licht eines dahinter liegenden Quasars wie eine Linse verstärken.] und statistischen Assoziationen von QSO mit Galaxien derselben Rotverschiebung. Weitere Beobachtungsbefunde sind im besten Falle konsistent mit der kosmologischen Deutung der QSO. Trotzdem wird diese Sichtweise heute unter Fachleuten immer noch kontrovers diskutiert. Es gibt nämlich auch die Ansicht, dass die QSO zwar außerhalb unserer Milchstraße seien, nicht aber in der großen Distanz entsprechend ihrer Rotverschiebung. Demzufolge hätten die QSO einen Anteil an nicht-kosmologischer Rotverschiebung, die als anomal bezeichnet wird (siehe „Anomale Rotverschiebung“ (https://genesis-net.de/a/1-6/d/4-4/)). Die Argumente von den Verfechtern der anomalen Rotverschiebung sind folgende (Burbidge 2001):

- Statistische Untersuchungen, die QSO hoher Rotverschiebung zu nahen, hellen Galaxien in Verbindung setzen.

- Assoziationen [= Verbindungen] individueller QSO mit hellen Galaxien:

Abb. 168: Markarian 205 mit drei Quasaren. Die Konturen sind Röntgenfilamente, die von Markarian 205 (Mitte) ausgehen und bei zwei Quasaren mit deutlich höherer Rotverschiebung enden. Ein dritter Quasar befindet sich im unteren Filament. Ihre Positionen sind durch die Rotverschiebungswerte 0.464, 1.259 und 0.633 angedeutet und geben an, dass die Quasare mindestens siebenmal weiter entfernt sein müssten als die Zentralgalaxie. Anscheinend sind sie aber mit ihr verbunden. Quelle: Arp H. (1998) Seeing Red: Redshifts, Cosmology and Academic Science. Apeiron.

- Röntgenstrahlungsquellen häufen sich um aktive Galaxien. Häufig können sie als QSO identifiziert werden. Sie sind außerdem in vielen Fällen anhand der Galaxienachse angeordnet, was mögliche QSO-Auswürfe aus der Galaxie nahe legt (Abb. 145).

- Die Rotverschiebung von QSO häuft sich um spezielle Werte, die sich entsprechend einer einfachen Formel verhalten. Würde man diesen Befund nach dem Hubble-Gesetz interpretieren, so wäre das, wie wenn die QSO bevorzugt in Kugelschalen bestimmter Radien um unsere Galaxie angeordnet seien. Diese Interpretation ist im Kontext des Standardmodells problematisch.

- Zwischen der Rotverschiebung von QSO und deren scheinbarer Helligkeit gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang. Entsprechende Diagramme zeigen vielmehr eine starke Streuung (Abb. 169). Sollte die Rotverschiebung trotzdem kosmologischer Natur sein, müsste die Leuchtkraft der QSO einer bestimmten Rotverschiebung stark streuen.

Abb. 145: Mögliche Galaxienemission. Abgebildet ist die Röntgenstrahlung, die um die Galaxie NGC 1097 (Mitte) gemessen wurde. Die Röntgenstrahlung bildet offensichtlich ein Filament, das zu einigen sehr nahen Quasaren hinführt. Auch im optischen Bereich zeigt die Galaxie eindrückliche Emissionsaktivität und zwar genau in die Richtung des Röntgenfilamentes. Insgesamt ist das System um die Galaxie NGC 1097 ein interessantes Indiz für die Hypothese der Galaxien- und Quasarenemission. Nach Arp (1998) Redshift, Cosmology and Academic Science, Apeiron. Farbtafel 2-8.

Für diese und weitere Argumente hat sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre so viel Beobachtungsmaterial zusammengetragen, dass gewisse Astronomen die Interpretation der QSO im Standardmodell ernsthaft in Frage stellen. Der Thematik der „Anomale Rotverschiebung“ (https://genesis-net.de/a/1-6/d/4-4/) wurde ein eigenständiger Artikel gewidmet, in dem weitere Beispiele besprochen werden. Im Gegensatz zum Standardmodell könnten andere kosmologische Modelle wie beispielsweise die „Quasi-steady-state cosmology“ (https://genesis-net.de/a/1-6/e/5-1/) die QSO als Objekte, die von nahen hellen Galaxien emittiert [= ausgeworfen] werden, gut einordnen.

1.6 Ausblick

Mit den aktiven Galaxien wurde ein Sektor der extragalaktischen Astrophysik gestreift, der noch eher jung ist und noch viele kontroverse Aspekte birgt. Die Aktivität der Galaxien ist ein Merkmal, das aktuell intensiv erforscht wird. Es handelt sich um ein weiteres Geheimnis – zusätzlich zu den anderen unverstandenen Phänomenen im Zusammenhang gewöhnlicher „Galaxien“ (https://genesis-net.de/a/1-6/c/3-1/). Insbesondere im Kontext der QSO werden in der astronomischen Literatur regelmäßig Befunde diskutiert, die sich nicht in das gängige Bild einordnen lassen. Die Tatsache, dass QSO ohnehin schlecht verstandene Objekte sind, macht sie zu interessanten Kandidaten für die „Anomale Rotverschiebung“ (https://genesis-net.de/a/1-6/d/4-4/). Man kann gespannt sein, was weitere Beobachtungen ans Licht bringen werden.

1.7 Literatur

Burbidge G. (2001) Noncosmological Redshifts. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 113, 899-902.

Narlikar J.V. (2002) An Introduction to Cosmology. Cambridge University Press. Third Edition.

Trefzger C. (2001) Extragalaktische Astrophysik. Vorlesungsskriptum. Astronomisches Institut der Universität Bern.

Autor: Studiengemeinschaft Wort und Wissen, 21.09.2004

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i42463.php