Überblicksartikel zum Thema Datierung

Häufige Irrtümer zum Alter der Erde

Nicht nur bei Laien, sondern auch unter Geowissenschaftlern gibt es eine Reihe weit verbreiteter Irrtümer bezüglich des Alters der Erde. Einige davon werden hier überblickartig vorgestellt und kritisch aus biblischer Schöpfungsperspektive kommentiert.

Dieser Artikel wurde verfasst in Anlehnung an verschiedene Publikationen des Geologen Michael Kotulla (v. a. 2023 sowie 2019a; 2020a; b). Weitere Hinweise von den Geologen M. Ernst, M. Merk und R. Schäffer sowie vom Chemiker T. Thurnher wurden eingearbeitet. Inhaltlich verantwortlich für diese vereinfachte, überarbeitete und zusätzlich bebilderte Version ist Benjamin Scholl.

1. Zusammenfassung des Problems

Es ist eine weitverbreitete Sichtweise, dass Altersbestimmungsmethoden, die sich auf geologische Objekte beziehen, verlässliche Alter liefern (vgl. Kotulla 2023). So wird weithin behauptet, dass das „wissenschaftliche Alter der Erde“ ca. 4,6 Milliarden Jahre betragen würde (Kotulla 2023 diskutiert dies am Beispiel von White 2010). Kotulla (2023) zeigt aber auf, dass nicht bekannt ist, wie sich die genannten hohen geologischen Alterswerte, wie z. B. das radiometrische Alter von „4,6 Milliarden Jahren“, zum realen Alter verhalten.

In der konventionellen Geologie wird zwischen Methoden unterschieden, die relative bzw. absolute Alter liefern sollen (vgl. für die folgende Aufzählung: Kotulla 2023).

Zur relativen Datierung wird die Stratigraphie (Abfolge der Gesteinsschichten) gerechnet.

Zur absoluten Datierung hingegen zählt man vermeintlich:

- Dendrochronologie: Baumringe, Baumringchronologie; vermeintliche Reichweite über 10.000 Jahre

- Eiskernchronologie: Jahresschichten in Eisschilden; vermeintliche Reichweite > 200.000 Jahre (Eisbohrkerne)

- Zyklostratigraphie und Astrochronologie: Lang-periodische astronomische Zyklen, sog. Milanković-Zyklen; vermeintliche Reichweite: 30 Millionen JahreMagnetostratigraphie: Magnetische Polarität von Gesteinen; vermeintliche Reichweite: 170 Millionen Jahre

- Radiometrische Altersbestimmung: u. a. die Radiokarbon-, die Uran-Blei- und die Argon-Argon-Methode; vermeintliche Reichweite: je nach Halbwertszeiten bis mehrere Milliarden Jahre

Im Folgenden wird zur vermeintlichen Altersreichweite dieser Datierungsverfahren überblickartig Stellung genommen.

2. Die einzelnen Datierungsmethoden und ihre Gültigkeit

1) Baumringe und Dendrochronologie

Behauptung. Man meint, es gäbe eindeutige Baumring-Chronologien aus Mitteldeutschland, die bis vor das Jahr 8400 v. Chr. zurückreichen, und so eine lückenlose und jahrgenaue Datierung ermöglichen (vgl. Kotulla 2023).

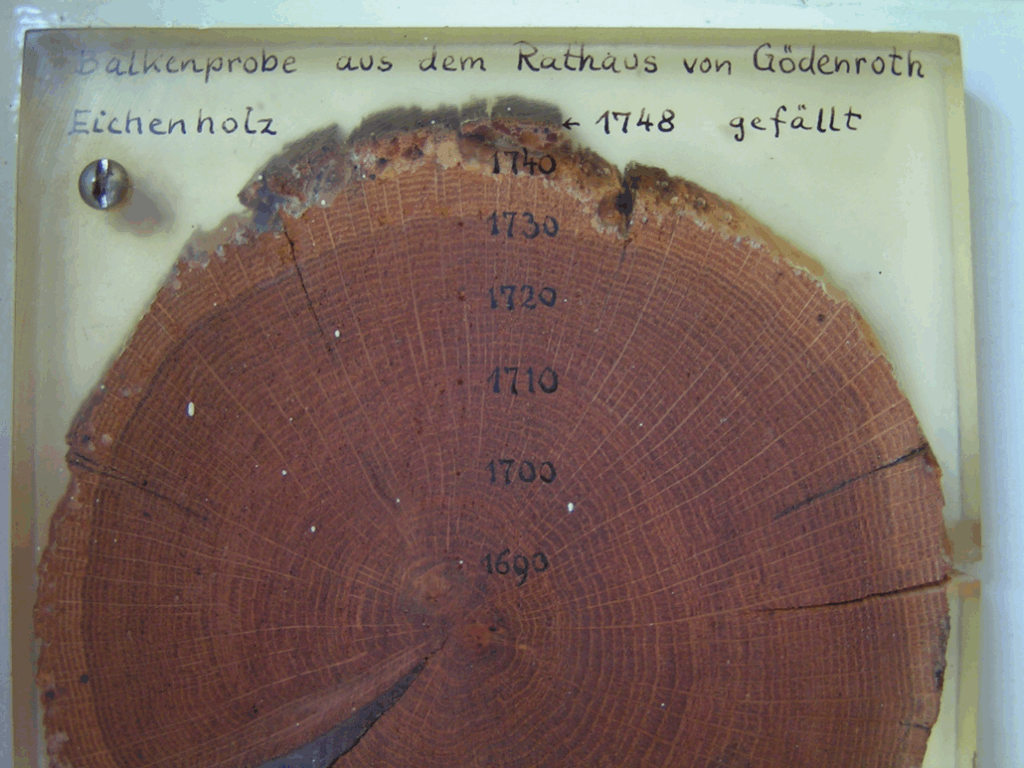

Abb. 1 Dendrochronologie: Ermittlung von Jahresangaben mittels Zählen und Korrelieren von Baumring-Serien. Hier eine Balkenprobe aus dem Rathaus von Gödenroth (Eichenholz). (Stefan Kühn, CC BY-SA 3.0)

Kotulla (2023) vermutet, dass dieser nichtzutreffenden Ansicht, die Arbeit von Friedrich et al. (2004) zugrunde liegt, in welcher für die 10.482 Jahre umfassenden deutschen Hohenheim-Eichenchronologie ein Startpunkt von 8450 v. Chr. angeben wird. Es gibt darüber hinaus nur zwei weitere lange Baumringchronologien (nach Kotulla 2023): Erstens die Kalifornische Borstenkiefernchronologie mit 7104 Jahren nach Ferguson (1969) und zweitens die Belfast–Chronologie mit 7272 Jahren nach Pilcher et al. (1984).

Kritik. Die Gültigkeit der Ergebnisse dieser langen Baumringchronologien hat Kotulla (2019b, 2020b) analysiert: Es kann nur dann von korrekten Altersangaben ausgegangen werden, wenn Abschnitte der Chronologien kalibriert bzw. unabhängig bestätigt werden können – z. B. durch bekannte (historische) Ereignisse (vgl. Kotulla 2023). Diese Zeitabschnitte können je nach historischen Gegebenheiten und verfügbaren Materials für die regionalen Chronologien sehr unterschiedlich sein, aktuell etwa maximal bis 500–1000 v. Chr.

Die älteren Abschnitte der genannten Lang-Chronologien können nicht unabhängig validiert werden, weil die Hölzer generell mit der Radiokarbonmethode vordatiert wurden (vgl. Kotulla 2023): Insofern liegt eine wechselseitige und abhängige Beziehung zwischen Radiokarbonalter und Baumringalter (Dendroalter) vor – das Baumringalter ist dann also kein unabhängiges bzw. absolutes Alter. Letztlich kann somit über die Validität der langen Teile der genannten Baumringchronologien keine Aussage gemacht werden. Kotulla (2023) schlussfolgert: „Für den Zeitraum vor dem ersten vorchristlichen Jahrtausend ist nicht bekannt, in welchem Verhältnis die ausgewiesenen Baumringalter (Dendroalter) der Lang-Chronologien zum realen Alter stehen.“

Bei der „Aneinanderreihung“ der vermeintlich verschieden alten Baumstämme gibt es teilweise keine wirklich gute Überlappung der Baumringe (was man ja erwarten würde), z. B. hinsichtlich Dicke bzw. Dünne (vgl. Kotulla 2019b, 38ff+81f+86). Kotulla (2019a, 24) kritisiert diesbezüglich: „Die Konstruktion einer mutmaßlich ununterbrochenen Lang-Chronologie ist mit zahlreichen individuellen und persönlichen Faktoren der Bearbeiter behaftet: Sie ist u. a. selektiver, subjektiver und interpretativer Natur. Jede Kreuzdatierung [das ist vereinfacht gesagt das Parallelisieren von verschiedenen Baumringen][1] ist eine Interpretation. […] Mit den gleichen Rohdaten kommen andere Bearbeiter möglicherweise zu anderen Ergebnissen oder auch zu gar keinen Ergebnissen.“

Leider sind bei einigen Baumring-Chronologien Daten ganz oder teilweise gar nicht veröffentlicht worden, wie z. B. bei den wichtigen Hohenheim- und Belfast-Chronologien (Kotulla 2019a, 24; Kotulla 2019b, 51+53+80). Somit ist keine unabhängige Überprüfung der Resultate möglich (mangelnde Reproduzierbarkeit), was wiederum nicht den wissenschaftlichen Standards genügt (vgl. Kotulla 2019a, 24).

Außerdem ergibt sich wie bereits angedeutet eine Art Zirkelschluss: Die 14C-Methode wird zuerst zur Kalibrierung der Dendrochronologie genutzt, anschließend wird aber behauptet, die Dendrochronologie könne zur Kontrolle der 14C-Methode verwendet werden (vgl. Kotulla 2019a, 24). Stattdessen bedürfte es einer wirklich unabhängigen Validierung (wie z. B. Objekte mit eindeutig bekanntem historischem Alter), die aber spätestens vor 1000 v. Chr. fehlt. Auch die einzelnen Langzeit-Dendrochronologien sind häufig in Abhängigkeit voneinander konstruiert worden und können daher „nicht zu einer gegenseitigen Validierung (Bestätigung) verwendet werden“, weil sonst ein weiterer Zirkelschluss droht (Kotulla 2019a, 23; vgl. Kotulla 2019b, 54): „Offenbar liegt bis dato keine extern validierte, absolut-datierte, lange Dendrochronologie vor“ (Kotulla 2019a, 24). Kotulla (2019a, 24) hält fest: „Für die maßgeblichen langen Jahrringchronologien von West- und Mitteleuropa ist eine unabhängige Validierung vor dem ersten vorchristlichen Jahrtausend – z. B. durch römische Bauwerke – gegenwärtig nicht gegeben.“

2) Eisbohrkerne und Eiskerndatierung: „Jahresschichten“

Behauptung. Man meint, dass Eiskernbohrungen in Grönland in 200.000 Jahre altes Eis und in der Antarktis in 740.000 Jahre altes Eis vorgedrungen seien (vgl. Kotulla 2023). Damit impliziert man, dass in Eisschilden durchgängig abzählbare Jahresschichten vorliegen und dass diese (einzeln abgezählt) in Summe einen Zeitraum von mehreren hunderttausend Kalenderjahren umfassen.

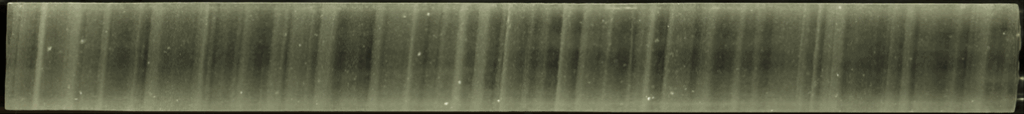

Abb. 2 Längsschnitt eines Eisbohrkerns aus dem Grönländischen Eisschild. (Gemeinfrei)

Kritik. Die Methodik zur Datierung von Eisbohrkernen hat Kotulla (2020b, 2022) analysiert. In Bezug auf die Antarktis ist die Alterskalkulation des EPICA-DOME-C-Eiskerns (EDC99) mit 740.000 Jahren nicht aufgrund der Zählung von „Jahresschichten“ erfolgt (vgl. Kotulla 2023).

Für Grönland liegen Eisbohrkernen mit einer Gesamtlänge von über 3 km vor (vgl. Kotulla 2023). Für diese hatte man zunächst durch die radiometrisch kalibrierten (stratigraphischen) Altersfixpunkte ein entsprechendes Altersgerüst auf dem Eisbohrkern festgelegt. Dies ist z. B. die Pleistozän-Holozän-Grenze (ca. 11.500 radiometrische Jahre) mit markantem Anstieg der Sauerstoffisotopenwerte (δ18O) und auch der Übergang Eem-Warmzeit/Weichsel-Kaltzeit (ca. 115.000 radiometrische Jahre) mit einem deutlichen Abfall der δ18O -Werte.

Mithilfe physikalischer Eisflussmodelle erfolgt dann die Konstruktion einer metergenauen bzw. vermeintlich jahrgenauen Beziehung von Eisbohrkerntiefe und Alter (vgl. Kotulla 2023). Das bedeutet: Die Anzahl der Einzel-Jahre in den Eisbohrkernen sind bereits durch die radiometrischen Eichungen eigentlich schon vorherbestimmt. So konstruiert man eine vermeintlich jahrgenaue Eiskernchronologie. Dabei kommen dann stratigraphische und/oder physiko-chemische Signale zum Einsatz.

Ohne Erbringung eines Nachweises werden hierbei diese Signale (d. h. der Wechsel von dunklen zu hellen Lagen) kurzerhand als „Jahresschichten“ interpretiert (vgl. Kotulla 2023). Es handelt sich demnach bei Eiskern-Jahresangaben nicht um Kalenderjahre, sondern um radiometrische bzw. radiometrisch kalibrierte „Jahre“. Das bedeutet: Es gibt keinen sicheren Beleg dafür, dass eine helle und eine dunkle Schicht zusammen jeweils einem Kalenderjahr entspricht.

Allerdings weist Kotulla (2023) auch darauf hin, dass die Sauerstoffenisotopen-Feinoszillationen anders zu beurteilen sind als die gerade genannte Korrelation von Hell-Dunkel-Lagen mit vermeintlichen Kalenderjahren. Sauerstoffenisotopen-Feinoszillationenreichen in Grönland von der Oberfläche des Eisschildes teilweise einige Hundert Meter in die Tiefe. Daher ist eine echte jahreszeitliche Bildung in den obersten Teilen der Eissäule nachgewiesen (vgl. Kotulla 2023): So konnte man z. B. mittels vulkanischen Aschelagen mit historisch bekanntem Alter die Gültigkeit der Grönland-Eiskernchronologie (2005/2021) zurück bis ins 8. Jahrhundert n. Chr. belegen. Allerdings ist dies für alle Schichten, die älter als ca. 1300 Jahre alt sind, nicht gelungen. Diese Schichten sind also nicht verifiziert.

Kotulla (2023) schlussfolgert: „Die Eiskerndatierung in ihrer Gesamtheit ist folglich weder ein unabhängiges noch ein absolutes Datierungsverfahren“ – zumindest bei Eisschichten, die älter als 1300 Jahre sind.

3) Astronomische Parameter der Erde, Milanković-Zyklen und Zyklostratigraphie

Behauptung. Verschiedene langfristige Zyklen in Bezug auf Änderungen in der Umlaufbahn der Erde hätten verschiedene langfristige Zyklen in der Klimaentwicklung hervorgerufen, die man auch Milanković-Zyklen nennt. So könne man rhythmische Auswirkungen der Klimazyklen im Sedimentgestein auswerten und so präzise Datierungen bis 30 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit erhalten (vgl. Kotulla 2023).

- Präzession (Schwingung der Erdachse um die Senkrechte auf der Erdbahnebene, also „Taumelbewegung“) mit Zyklen von etwa 19.000 bzw 23.000 Jahren Dauer

- Obliquität (Neigung der Erdachse gegen die Erdbahnebene, Schiefe der Ekliptik) mit einem Zyklus von 40.000 Jahren Dauer

- Exzentrizität (Abweichung von einer runden Kreisbahn um die Sonne) mit Zyklen von 100.000 bzw. 413.000 Jahren Dauer

Daraus lassen sich drei Hauptthesen ableiten (vgl. Kotulla 2023):

- These A: Astronomische Parameter der Erde (Präzession, Obliquität und Exzentrizität) sind reale Größen der geologischen Vergangenheit.

- These B: Klimazyklen mit Milanković -Periodizitäten sind im Sedimentgestein identifizierbar.

- These C: Durch die Identifikation der Klimazyklen bzw. Milanković -Zyklen im Sedimentgestein kann das Alter bis zu 30 Millionen Jahre vor heute präzise datiert werden.

Kritik. Kotulla (2015) hat die zugrundeliegenden Annahmen analysiert. Hierauf stützt sich die folgende Kritik (zusammengefasst nach Kotulla 2023).

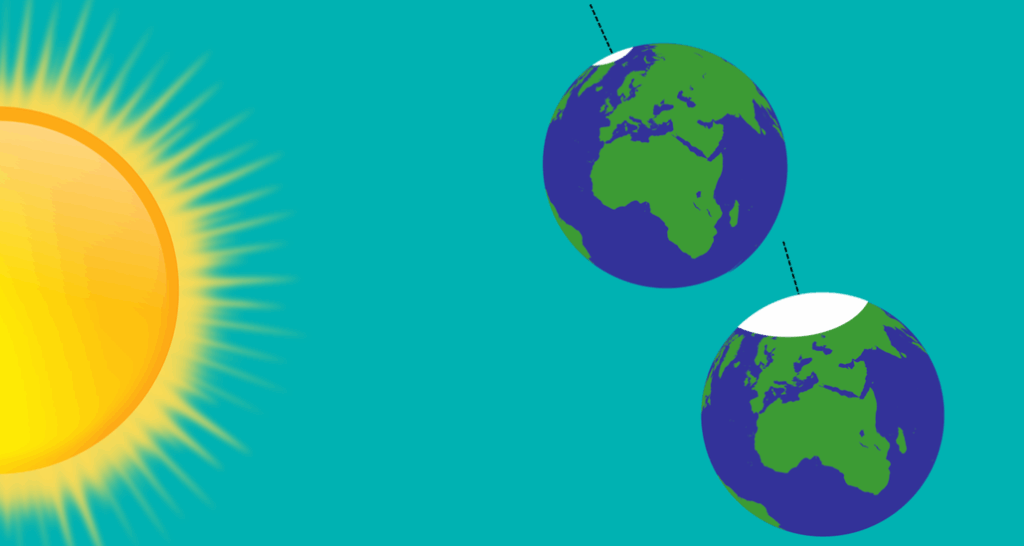

Zu These A: Astronomische Parameter der Erde wie Präzession, Obliquität und Exzentrizität sind reale Größen der geologischen Vergangenheit.

Die Beobachtungsdaten der astronomischen Bewegungen im Sonnensystem beziehen sich nur auf wenige Jahrhunderte. Bei den angegebenen Zyklen handelt es sich also um theoretische Rückrechnungen der Bewegungen der Erde im Sonnensystem. Die theoretischen astronomischen Zyklen werden auch als Milanković -Zyklen bezeichnet:

- Präzession: Schwingung der Erdachse um die Senkrechte auf der Erdbahnebene (Taumelbewegung); es handelt sich dabei um errechnete Hauptzyklen: z. B. 19.000 bzw. 24.000 Jahre

- Obliquität: Neigung der Erdachse gegen die Erdbahnebene (sogenannte Erdschiefe); errechnete Neigungsspanne: 22°–24° (aktuell 23,44°); es handelt sich dabei um einen errechneten Hauptzyklus: 41.000 Jahre

- Exzentrizität: Maß für die Abweichung der Erdumlaufbahn von ihrer Kreisbahn um die Sonne; errechnete Spanne: 0–0,07 (aktuell 0,0167); es handelt sich dabei um errechnete Hauptzyklen: z. B. 99.000 bzw. 405.000 Jahre.

Kotulla (2023) schlussfolgert: Es handelt sich bei Milanković -Zyklen lediglich um „theoretische Größen […] und nicht um reale Größen“.

Abb. 3. Die Neigung der Erdachse wirkt sich auf die Eisbedeckung aus. Innerhalb des errechneten Zyklus von 41.000 Jahren kommt es zu einer Änderung der Neigung der Erdachse von bis zu zwei Grad (24° bis 22°). Zeigt die Erdachse mehr in Richtung Sonne (bei 24°), dann wird die Eisbedeckung durch mehr einfallende Sonnenstrahlung am Tag geringer (Erde oben); zeigt sie weiter von der Sonne weg (bei 22°), wird die Eisbedeckung stärker (Erde unten). Die Größen- und Abstandsverhältnisse sind in dieser symbolischen Darstellung nicht berücksichtigt. (Scholl nach https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_Milankovic-Zyklus_%E2%80%93_Neigung_der_Erdachse_(CC_BY_4.0)_.webm?uselang=de)

Zu These B: Klimazyklen mit Milanković -Periodizitäten sind im Sedimentgestein identifizierbar.

Sedimentgesteinsfolgen, die sich aus wiederkehrenden Lithologien (Lithologie = Beschreibung der Eigenschaften einer Gesteinseinheit) aufbauen, werden häufig als zyklisch bezeichnet. Ein Beispiel hierfür ist eine karbonatische Kalkstein-Mergel-Wechselfolge.

Vertreter der Zyklostratigraphie interpretieren gewisse sedimentäre Zyklen als Ausdruck des wechselnden Klimas – also als „Klimazyklen“ – und weisen diesen Zyklen theoretische langperiodische Oszillationen (= periodische Schwankungen) der Erdparameter zu. Kotulla (2023) schlussfolgert: Es handelt sich in jedem publizierten Fall um eine theoretische Zuweisung. Ein Nachweis von Milanković -Zyklen in der stratigraphischen Überlieferung ist bisher nicht erbracht worden. Es handelt sich hierbei methodisch nur um Zuweisungen im Sedimentgestein und nicht um eindeutig ablesbare Klimazyklen.

Zu These C: Durch die Identifikation der Klimazyklen bzw. Milanković -Zyklen im Sedimentgestein kann das Alter bis zu 30 Millionen Jahre vor heute präzise datiert werden.

Diese These impliziert, dass ununterbrochen Milanković -Zyklen an (unter Umständen zusammengesetzten) Sedimentgesteinsfolgen von oben nach unten abgezählt werden können. Diese sollen dann addiert 30 Millionen Jahre ergeben.

Wenn diese Zyklen aber nur theoretische Zuweisungen sind (A), die nicht direkt an den Sedimentgesteinsfolgen ablesbar sind (B), ist Kotulla (2023) zufolge somit kein Nachweis darüber erbracht worden, dass eine Zeitspanne von bis zu 30 Millionen Jahren in die Vergangenheit zurück präzise datierbar ist bzw. überhaupt real existiert hat.

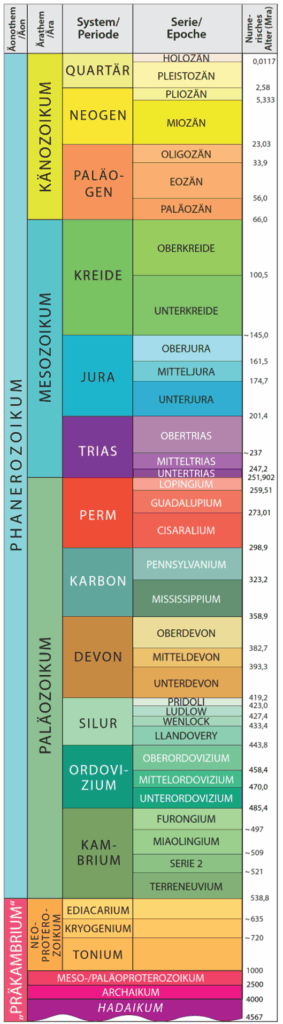

Die weltbekannte Internationale Chronostratigraphische Tabelle (Abb. 4) ist mit radiometrischen Alterswerten geeicht. Für das geologische System Neogen (ca. 23 bis 2,6 Millionen radiometrische Jahre) erfolgte dabei eine „Feineichung“ mit der zyklostratigraphischen bzw. astrochronologischen Methode. Dabei werden die zugrundeliegenden Sedimentgesteinsfolgen segmentiert entsprechend einer Zuweisung der theoretischen astronomischen Zyklen – z. B. in Segmente von je 21.000, 41.000 oder 405.000 radiometrischen Jahren. Dies ist aber keine präzise, absolute Datierung, sondern lediglich eine theoretische Zuweisung.

Kotulla (2023) schlussfolgert: „Zusammenfassend ist festzuhalten, dass hier nur scheinbar eine absolute Altersbestimmungsmethode vorliegt; die Methode kann […] keine absoluten Alter liefern“.

Abb. 4 Internationale Chronostratigraphische Tabelle. Mit Zuweisung geschätzter numerischer Alter des GTS2012-Altersmodells in Millionen radiometrischen Jahren (Mra) ohne Unsicherheiten in der rechten Spalte. Nach der Version v2022/10 der Internationalen Stratigraphischen Kommission (ICS) (https://stratigraphy.org/) mit teilweise aktualisierten Alterswerten.[2] Grafik: F. Meyer/J. Weiss.

4) Magnetische Polarität, magnetische Datierung, Magnetostratigraphie

Behauptung. Die magnetische Polarität wird als weitere, aber unregelmäßige zyklische Veränderung zur Altersbestimmung von Gesteinen verstanden (vgl. Kotulla 2023). Man geht davon aus, dass globale Umpolungen des geomagnetischen Feldes, die durchschnittlich 2- bis 3-mal pro einer Million Jahren auftreten sollen, im Gestein nachvollziehbar seien. Damit könne man den vulkanischen Sockel des Meeresbodens bis auf ein Alter von 170 Millionen Jahren zurückdatieren.

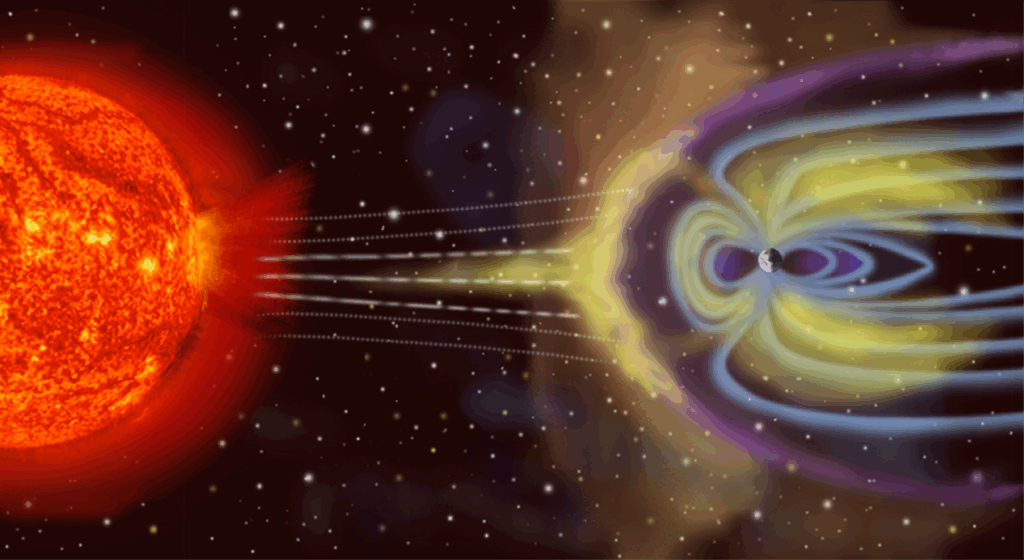

Abb. 5 Das Erdmagnetfeld schirmt die Erde gegen die geladenen Partikeln von Sonnenwinden ab. Es wird behauptet, dass globale Umpolungen des geomagnetischen Feldes, die in einer Million Jahren durchschnittlich 2- bis 3-mal auftraten und in Gesteinen gespeichert seien. Die Größen- und Abstandsverhältnisse sind in dieser symbolischen Darstellung nicht berücksichtigt. (NASA, Gemeinfrei)

Kritik. Kotulla (2023) kritisiert, dass die sogenannte „magnetische Datierung“ keine unabhängige Methode ist, um das absolute Alter eines Gesteins zu bestimmen. Dieses Altersbestimmungsverfahren ist relativ und abhängig, da dieUmkehrpunkte (Umpolungen) in eine bestehende, radiometrisch geeichte Zeitskala eingehängt werden.

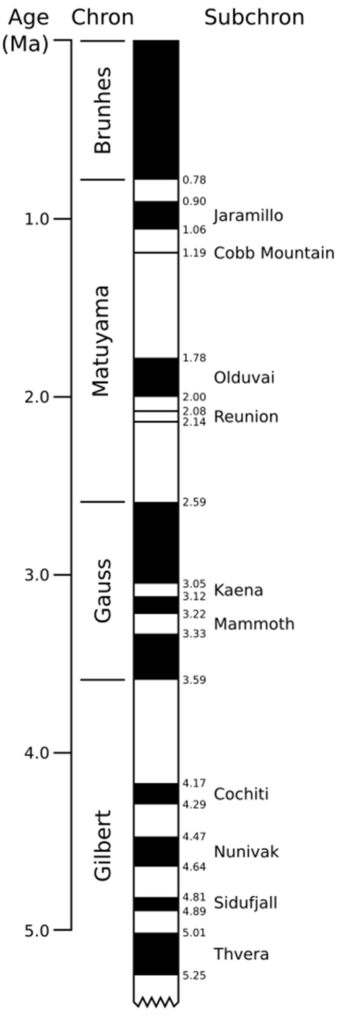

Abb. 6 Geomagnetische Polaritätszeitskala (oberster Abschnitt); schwarz: normale Polarität (n); weiß: inverse bzw. reverse Polarität (r). Skala: Radiometrisches Alter in Millionen Jahren (Ma). Grafik: Geologischer Dienst der USA (United States Geological Survey, Gemeinfrei).

Der folgende Abschnitt beschreibt das Vorgehen bei der sogenannten Methode der Magnetostratigraphie (nach Kotulla 2020b, Blatt 7-01): Die signifikanten Schwankungen der Magnetisierung in ihrer Abfolge werden abstrahiert und in Abschnitte normaler (heutiger) und inverser (entgegengesetzt zur heutigen) Magnetisierung unterteilt. Anschließend entsteht durch radiometrische Alterseichung der abstrahierten Abfolge die Geomagnetische Polaritätszeitskala sowie ein ihr eigenes Polaritätsmuster (Abb. 6). Grundeinheit der Skala ist das Chron, welches ein Zeitabschnitt einheitlicher Polarität ist. Ein Polaritätswechsel ist demnach weltweit korrelierbar. Eine Datierung erfolgt durch Identifizierung des Polaritätsmusters und durch den Abgleich mit der abstrahierten Polaritätszeitskala.

Zusammengefasst: Das Altersbestimmungsverfahren der Magnetostratigraphie ist nicht absolut und unabhängig, sondern relativ und abhängig, da es anhand der radiometrischen Altersbestimmung geeicht wird.

5) Radiometrische Altersbestimmung: Überblick

Behauptung. Allgemein gelten radiometrische Altersbestimmungen als die gängigste und beste Methode der Altersbestimmung (vgl. Kotulla 2023). Dabei werden Dutzende verschiedene Isotopensysteme genutzt.

Kritik. Kotulla (2021) hat die hier zugrundeliegenden Konzepte kritisiert.

Nun zu den Methoden im Einzelnen. Dabei sei noch einmal betont, dass es sich um eine stark vereinfachte Darstellung handelt (so wird z. B. die Spaltspurdatierung hier nicht besprochen, ebenso wie auch andere radiometrische Altersdatierungsverfahren).

a) Radiokarbonmethode (14C)

Behauptung. Die 14C-Methode gilt als tauglichste Methode zur Datierung der jüngeren Vergangenheit (vgl. Kotulla 2023).

Kritik (in Anlehnung an Kotulla 2020b – Blatt 6-01). Die Methode: 14C (bzw. C14) ist ein Radioisotop, welches sich gegenwärtig in der Stratosphäre (ca. 25 bis 47 km Höhe) bildet. Anschließend wird es in Form von Kohlenstoffdioxid (14CO2) in den Kohlenstoffkreislauf der Natur und der Lebewesen eingebunden. Bei der Messung werden zuerst Kohlenstoff-Isotopenmengen und -Isotopenverhältnisse ermittelt (d. h. hier der Anteil von radioaktivem 14C zu 12C). Aufgrund der radioaktiven Zerfallsrate wird die Zeitdauer bis zum Erreichen des heute noch messbaren 14C-Gehalts errechnet. Die Halbwertszeit von 14C beträgt ca. 5730 Jahre, dann ist die Hälfte des ursprünglichen 14C zerfallen.

Die Errechnung des Radiokarbonalters (14C-Alters) basiert hierbei auf folgenden Grundannahmen:

- Unveränderlichkeit der 14C-Zerfallsrate für den gesamten Bildungszeitraum in der Vergangenheit und in jeder Umgebung.

- Konstante 14C Produktionsrate für den gesamten Bildungszeitraum in der Vergangenheit.

- Im Verhältnis zur Zerfallsrate schneller Kohlenstoffaustausch zwischen den Reservoiren (Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre, Geosphäre).

- Keine Fraktionierung[3] der Kohlenstoffisotope im Kohlenstoffkreislauf.

- Einstellung des Kohlenstoffaustauschs mit der Umgebung nach dem Tod des Organismus bzw. nach der Sedimentation von Karbonaten.

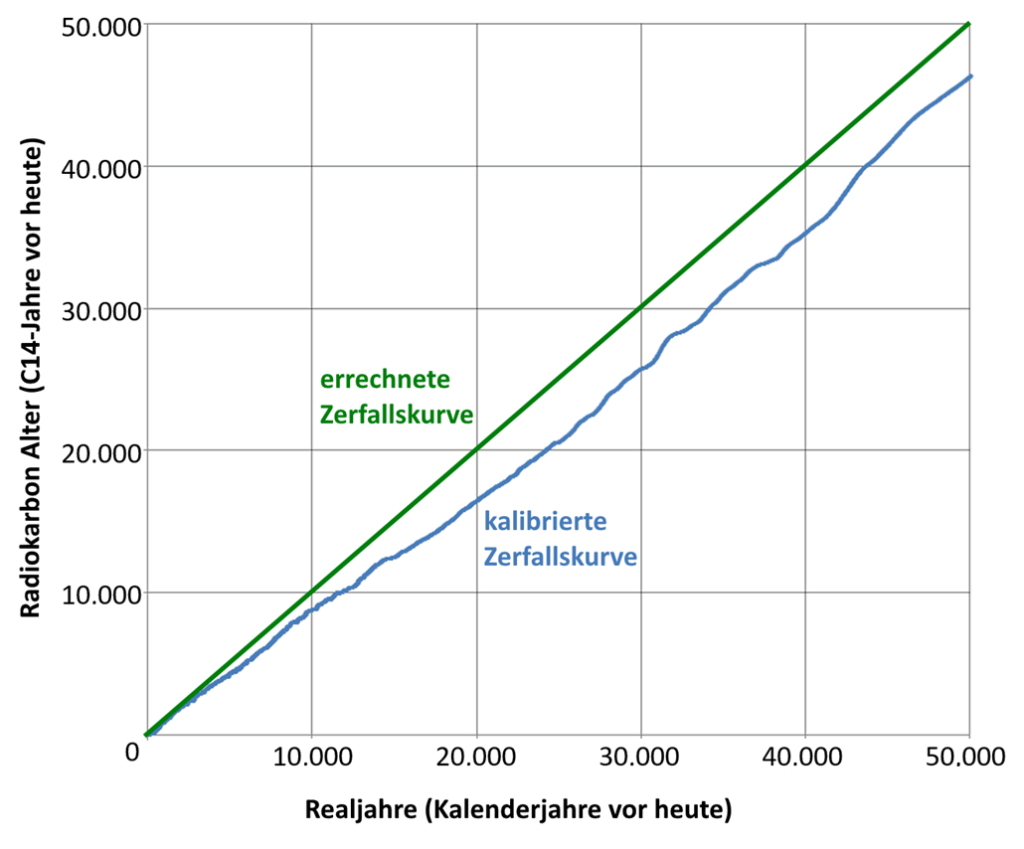

In der Regel erfolgt zusätzlich eine Kalibrierung dieser Kurve; dann wird ein kalibriertes 14C-Alter angegeben.

Kotulla (2020b) schlussfolgert: „Die Erfüllung der Voraussetzungen (insbesondere die Basisannahmen 1 und 2) sind bisher nicht nachgewiesen.“ Die 14C-Methode bedarf einer unabhängigen Verifizierung durch Objekte/Ereignisse bekannten Alters.

Dies zeigt sich auch darin, dass eine zusätzliche Kalibrierung der Zerfallskurve durchgeführt wird, sodass dann dementsprechend ein kalibriertes 14C-Alter angegeben wird (s. Abb. 7).

Die Radiokarbon-Zeitskala wird im jüngeren Teil mit langen Baumringchronologien kalibriert (s. o.). Es gibt bei denlangen Baumringchronologien allerdings keine Verifizierung der 14C-Zeitskala vor dem 1. Jahrtausend v. Chr. – ältere Baumringchronologien bauen ihrerseits auf 14C-Datierungen auf und sind somit nicht unabhängig (s. o.).

Kurzum: Die der Radiokarbon-Methode zugrundeliegenden Grundannahmen sind bisher nicht alle verifiziert. Eine Verifizierung anhand historischer Ereignisse bekannten Alters sind nur ca. 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit möglich; davor ist schlichtweg nicht bekannt, welchen realen Jahren die 14C-Jahre entsprechen.

Abb. 7 Bei der Radiokarbonmethode wird der Anteil an radioaktivem C14im Vergleich zum Normalwert (100 %) gemessen. Dann wird bei einer Halbwertszeit von ca. 5730 Jahren zurück gerechnet, wie alt das Material bei konstantem Zerfall und bekannten Ausgangsbedingungen ist. Anschließend wird diese Kurve in der Regel aufgrund von Schwankungen von radioaktivem C14 in der Atmosphäre geeicht. Hier eine vereinfachte Skizze, welche C14-Alter zu Realjahren in Bezug auf die errechnete Zerfallskurve und die kalibrierte Zerfallskurve zeigt. (Nach Mike Christie, CC BY-SA 3.0, basierend auf Reimer JR et al. (2013) IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP. Radiocarbon 55, 1869–1887, doi: 58/azu_js_rc.55.16947)

b) Uran-Blei- und Argon-Argon-Methode zur Bestimmung des Alters der Erde

Behauptung. Bei Altersbestimmungen besonders alter geologischer Objekte wird in der Regel auf dieUran-Blei- und die Argon-40/Argon-39-Methode zurückgegriffen (vgl. Kotulla 2023). So wurde zum Beispiel das Alter der Erde von „4,566 ± 0,002 Milliarden Jahren“ (so White 2010 nach Kotulla 2023) mittels der Uran-Blei-Methode bestimmt. Diese beiden Methoden basieren auf unterschiedlichen Zerfallssystemen, woraus man ableitet, dass man durch den Abgleich der Ergebnisse reale Alter erhalten kann (schließlich könnten einzelne Isotope ja auch dem Gestein entweichen oder hinzugefügt werden). Das älteste verlässlich vor Ort abgelagerte (in situ) Gestein soll aus der kontinentalen Erdkruste in Grönland stammen und sei 3,806 ± 0,002 Milliarden Jahre alt (ebd.). Die ältesten Minerale, nämlich detritische Zirkone in Australien sollen sogar 4,408 ± 0,008 Milliarden Jahre alt sein (ebd.).

Kritik (nach Kotulla 2023). Die Argon-40/Argon-39-Methode ist eine relative (abhängige) Altersbestimmungsmethode (Jourdan et al. 2014 nach Kotulla 2023).[4] Die Uran-Blei-Methode (U-Pb-Methode) hingegen ist eine unabhängige Altersbestimmungsmethode, was aber nicht heißt, dass sie reale Jahresangaben ausgibt. Zum Eichen der Internationalen Chronostratigraphischen Tabelle (Abb. 4) wird hauptsächlich die Uran-Blei-Methode verwendet – sie bildet sozusagen das „Rückgrat“ der geologischen Zeitskala mit ihren Milliarden von Jahren (vgl. Kotulla 2023).

Die Uran-Blei-Datierung basiert darauf, dassUranisotope (U) zu Bleiisotopen (Pb) zerfallen: 238U -> 206Pb bzw.235U -> 207Pb (vgl. Kotulla 2020b – Blatt 4-03). Die entsprechend den Zerfallsgleichungen ermittelten Daten werden erst durch geologische Interpretation zu Altern gemacht (z. B. Kristallisations-, Eruptions- oder Abkühlungsalter). Dies erfolgt jeweils unter der Voraussetzung eines geschlossenen Systems und eines Dauergleichgewichtes. Dabei gibt es aber einige Unsicherheiten zu beachten (siehe hierzu Kotulla 2020b – Blatt 4-03). Die Reproduzierbarkeit des Altersergebnisses ist häufig gering – das heißt vereinfacht: Unterschiedliche Messungen desselben Objektes können unterschiedliche Uran-Blei-Alter ergeben.

Die Errechnung des Uran-Blei-Alters basiert hierbei auf folgenden Grundannahmen (vgl. Kotulla 2020b – Blatt 4-03):

- Keine Abgänge (Verluste) oder Zugänge (Gewinne) von Mutter- oder Tochteratomen außer durch den Zerfall der Mutter zur stabilen Tochter.

- Die Zerfallskonstante des Mutternuklids (N) ist zeitunabhängig, physisch nicht beeinflussbar und genau bekannt.

- Für die Anzahl initialer Tochteratome (D0) wird ein angemessener Wert verwendet; entweder auf Basis der chemischen Eigenschaften des Tochterelements oder seiner isotopischen Zusammensetzung in dem jeweiligen terrestrischen Reservoir.

- Die gemessenen Werte der Anzahl der Tochteratome (D) und der Zerfallskonstante des Mutternuklids (N) sind genau und repräsentativ für das zu datierende Gestein oder Mineral.

Kotulla (2023) führt weiter aus, dass bereits Holmes (1931, 454), der Begründer der geologischen Zeitskala, damals betonte, dass die radiometrische Methode „die einzigeEvidenz für lange Perioden“ sei. Das heißt, dass die radiometrische Altersbestimmungsmethode bisher durch keine andere Methode verifiziert werden konnte. Demzufolge ist die geologische Zeitskala (Abb. 4) nicht verifiziert und auch die vermeintlichen 4,6 Milliarden Jahre Erdalter sind keine verifizierten Altersangaben.

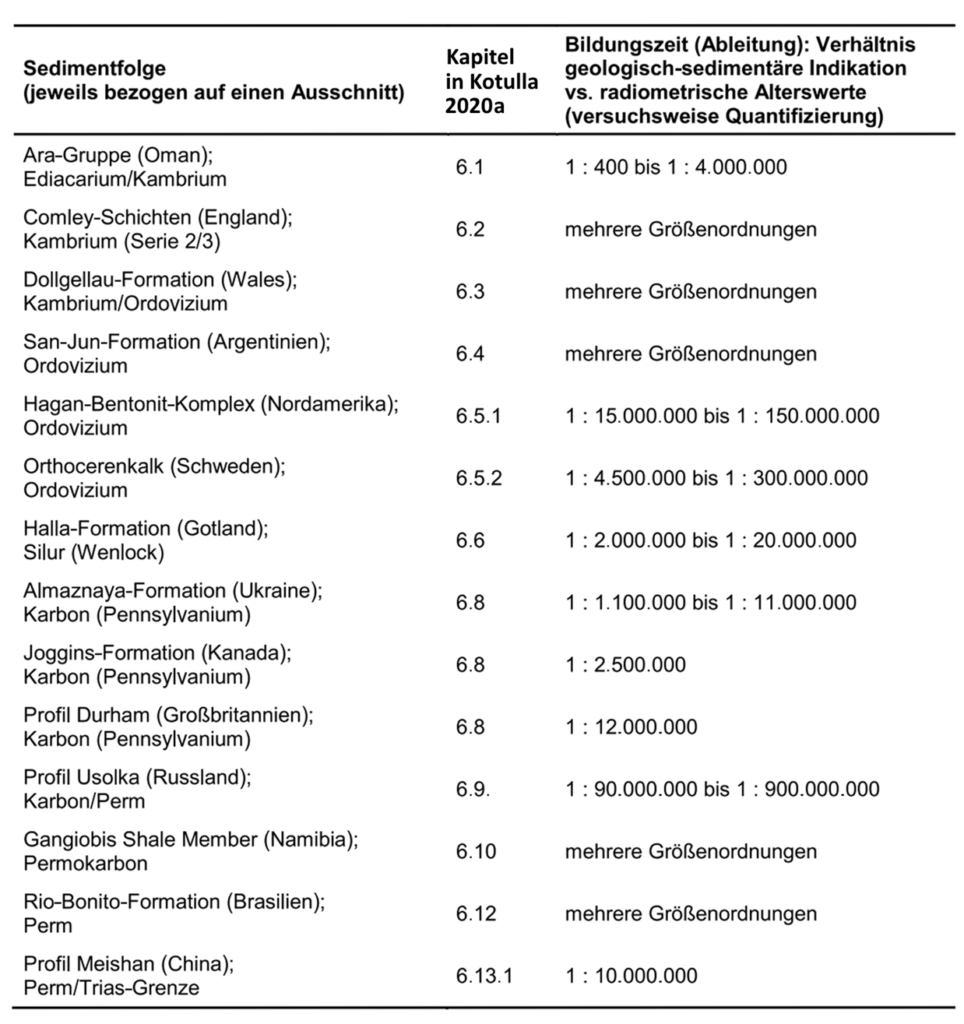

Kotulla (2020a) untersuchte anhand einiger Fallbeispiele von Sedimentgesteinen (Bentonit-Horizonten) aus dem Erdaltertum (Paläozoikum; ca. 541 bis 252 Mio. radiometrische Jahre), ob in diesen Fällen radiometrisch ermittelte Altersabgaben mit den Ergebnissen einer geologisch-sedimentologische Interpretation übereinstimmen. Kotulla (2020a, 233) kommt dabei zu folgendem Ergebnis: Konkrete Vergleiche ausgewählter Sedimentgesteinsfolgen der paläozoischen Stichprobe zeigen, dass die radiometrisch begründete Bildungsdauer häufig um 6–7 Größenordnungen (1 Million bis 10 Millionen Mal) höher ist als die geologisch-sedimentologisch begründete (s. Abb. 8). Kotulla (2020a, 245) schlussfolgert: Es handelt sich demnach je nach Schicht nach geologisch-sedimentologischer Interpretation um eine geschätzte Bildungsdauer von „Tagen bis Wochen“ statt um Zehntausende Jahre oder gar Millionen Jahre, wie radiometrische Errechnungen ergeben haben (Kotulla 2020a). Für diese Fälle wird die radiometrisch begründete Bildungsdauer somit auf der Basis geologisch-sedimentologischer Daten in Frage gestellt.

Abb. 8 Sedimentfolgen und interpretierte Bildungszeiten: Legt man die geologisch-sedimentologische Interpretation von Kotulla bezüglich der Bildungsdauer der genannten Sedimentgesteinsfolgen zugrunde, ist diese um den Faktor 400-fach bis 900.000.000-fach niedriger als das ausgegebene radiometrisch ermittelte Alter (ohne Angabe von Unsicherheiten). Mit „Größenordnungen“ sind hier Zehnerpotenzen zu verstehen. „Kapitel“ meint die Kapitelangabe in Kotulla (2020a); dort finden sich auch die entsprechenden Quellenangaben. (Kotulla 2020a, Tab. 43)

Ähnlich kann auch in Bezug auf die Schmiedefeld-Formation argumentiert werden. Hier schreibt Kotulla (2014) in seiner Zusammenfassung: „Die rasche und kontinuierliche Bildung der Sedimentgesteine der Schmiedefeld-Formation (Ordovizium, Thüringen) steht in starkem Widerspruch zu der ihr zugewiesen Zeitdauer von 15-20 Millionen [radiometrischen] Jahren. Die Schichtenfolge repräsentiert wahrscheinlich kaum mehr als einige Hundert reale Jahre, eventuell noch weniger“. Ausführliche Informationen zur Schmiedefeld-Formation finden sich bei Stephan (2008) und im Buch „20 Millionen Jahre geologischer Dauerstillstand?“ (Stephan 2012).

Abb. 9 Stephan M (2012) 20 Millionen Jahre geologischer Dauerstillstand? Die ausweglosen Widersprüche der Schmiedefeld-Formation und ähnliche Beispiele. Der Link zum Buch: https://www.wort-und-wissen.org/produkt/20-millionen-jahre-geologischer-dauerstillstand/

3. Wissenschaftstheoretische und historische Hintergründe zur Frage nach dem Erdalter

Häufig begegnen Leser gigantisch hohen vermeintlichen Altersangaben in der Literatur ohne genauere Erklärungen zu den Hintergründen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind oder wie valide sie eigentlich sind (vgl. Kotulla 2023). Allerdings ergibt sich die heute konventionell verbreitete Sichtweise der langen geologischen Zeiträume nicht einfach direkt aus geologischen Beobachtungsdaten, sondern sie hat ein zugrunde liegendes Weltbild und eine Wirkungsgeschichte.

Kotulla (2023) beschreibt einige der Hintergründe in zusammengefasster Form: Im Jahr 1926 verhalf die vom US-amerikanischen Nationalen Forschungsrat eingesetzte Unterkommission „Das Alter der Erde“ der radiometrischen Methode zum Durchbruch. Nachdem zahlreiche Methoden zur Bestimmung der geologischen Zeit in der Unterkommission evaluiert worden waren, galt das „Alter der Erde“ mit der radiometrischen Methode als geklärt: Das Erdalter wurde auf ca. 2 Milliarden Jahre und die Zeit seit dem Ordovizium auf 450 Millionen Jahre festgelegt – mit quasi amtlichem Charakter. Im Gegensatz dazu wird heute das Erdalter auf ca. 4,6 Milliarden Jahre und die Zeit seit dem Ordovizium auf 485 Millionen Jahre festgelegt (s. Abb. 4).

Noch ein kleiner, erklärender Hinweis zur damaligen Methodik: Man hatte damals zwei Sedimentfolgen von Warven (Jahresschichten im Sedimentgestein von Gewässern) abgezählt und deren errechnete Bildungszeit passte in die Größenordnung der ermittelten radiometrischen Altersangaben, was man als Bestätigung ansah. Dabei ging man im Sinne von Charles Lyells (1797–1875 n. Chr.) Prinzip der Uniformität bzw. des Aktualismus davon aus, dass geologische Prozesse in der Vergangenheit stets so wie heute gewesen waren. Allerdings war in beiden Fällen nicht der Nachweis erbracht worden, dass es sich tatsächlich um Warven handelt. Daher wurde die radiometrische Methode zur Bestimmung des Erdalters letztlich ohne belastbare Verifizierung etabliert.

Auch heute noch wird das Prinzip der Uniformität als die wichtigste Grundlage der geowissenschaftlichen Forschung angesehen. Engelhardt & Zimmermann (1982, 367; nach Kotulla 2023) kommentieren aber: „Geowissenschaftliche Theorien – so gewiss sie zu sein scheinen – können ebenso wenig wie die ihnen zugrunde liegenden regulativen Prinzipien ein ‚geologisches‘ Weltbild als gesicherte Abbildung der Realität in Raum und Zeit konstituieren.“ Auch sei den Forschern in den geowissenschaftlichen Disziplinen durchaus bewusst, die Gültigkeit einer Theorie nicht definitiv „beweisen“ zu können. Das und viel mehr gilt auch für geologische Altersbestimmungsmethoden. Laut Oncken (1995 nach Kotulla 2023) bleibt es Vermutungswissen: „Die geologische Forschung arbeitet ohne Netz.“

Kurzum: Es ist nicht bewiesen, dass das Erdalter tatsächlich 4,6 Milliarden Jahre beträgt.

4. Vereinbarkeit eines hohen Erdalters mit der Bibel?

Leider werden die bisher genannten Behauptungen häufig für bewiesene Fakten gehalten – auch von Theologen, was dann dazu verführen kann, Milliarden von Jahren in die biblischen Texte hineinzulesen. Dabei wird insbesondere der Schöpfungsbericht relativiert und lediglich als „symbolisch“ interpretiert. So verweist White (2010 nach Kotulla 2023) beispielsweise auf Kirchenväter wie Augustinus und Origenes, die gewisse Bibelabschnitte lediglich symbolisch auslegten, um darin eine Berechtigung zu suchen, nun auch seinerseits Bibeltexte umzudeuten.

Dieser Ansatz ist aber nicht tragfähig. Kotulla (2023) schlussfolgert: „Die offensichtliche Erzählabsicht im Genesis-Buch besteht darin, historisches Geschehen in einem real-historischen Kontext festzuhalten. Dies schließt auch Genesis 1 ein. Insofern ist der Literalsinn maßgeblich. Eine symbolische Auslegung von Genesis 1 ist nicht möglich bzw. nicht zu rechtfertigen.“ Zu einer Vertiefung siehe beispielsweise „Genesis, Schöpfung und Evolution“ (Junker 2022, Hrsg., https://www.wort-und-wissen.org/produkt/genesis-schoepfung-und-evolution/).

Interessant ist auch, was der Reformator Martin Luther (Walch 1986, 7 nach Kotulla 2023) zu der allegorischen (symbolischen) Auslegungsweise von Augustinus schreibt: Was „(…) Augustinus Meinung betrifft, halten wir dafür, Moses habe eigentlich geredet, nicht allegorisch oder figürlich; nämlich, dass die Welt mit allen Kreaturen innerhalb der sechs Tage, wie die Worte lauten, geschaffen sei.“

Letztlicht steht jeder Mensch selbst vor der Entscheidung, ob er Gott dem Schöpfer und seinem verschriftlichten Wort, der Bibel, vertrauen will – oder aktuellen, verbreiteten menschlichen Theoriegebäuden (vgl. z. B. 2. Timotheus 3,14-17; Psalm 33,4; 119,160; 4. Mose 23,19; Apostelgeschichte 5,29; 24,14). So dichtete auch Luther in seinem bekannten Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ den Satz: „Das Wort [Gottes] sie sollen lassen stahn [stehen] …“!

5. Fazit

Häufig werden geologische Deutungen über eine nichtbeobachtbare Vergangenheit mit tatsächlich heute beobachtbaren empirischen Daten aus den Geowissenschaften verwechselt. Es kommt dann sozusagen zu einer „Erschaffung“ von „wissenschaftlichen Fakten“ (vgl. Kotulla 2023).

Das Problem ist: Die breite Öffentlichkeit kann diesen Transformationsprozess (von geologischen Daten zu geowissenschaftlichen Deutungen) als solchen normalerweise nicht differenzieren (vgl. Kotulla 2023). Für den Laien wirkt daher oft das, was als Deutungen zu einer nicht beobachtbaren Vergangenheit publiziert wird, so wie eine faktische Realität. Diese scheinbare Realität fordert im Falle eines Erdalters von Jahrmilliarden schließlich ein textgetreues Verständnis des Schöpfungsberichtes (Genesis 1 bis 2) sowie der Geschlechtsregister in Genesis 5 und 11 heraus (vgl. Scholl 2024), weswegen sich viele Menschen leider gezwungen sehen, ihre Auslegung der Bibel diesen geologischen Deutungen anzupassen. Es stellt sich aber die Frage, ob dies aus biblischer Sicht wirklich der richtige Ansatzpunkt ist.

Kotulla (2023) schließt mit einer interessanten Bemerkung, bei welcher er Alister McGrath (2016, 19) über den Atheismus zitiert: McGrath gibt dort zu, dass er den Atheismus „in gewisser Weise leichtgläubig und unkritisch für eine faktische Aussage über die Wirklichkeit gehalten hatte“. Diese Gefahr der Leichtgläubigkeit besteht in Bezug auf vermeintlich „wissenschaftlich bewiesene Fakten“ zum Erdalter – allerdings nicht nur für Atheisten …

6. Literatur

Engelhardt W & Zimmermann J (1982) Theorie der Geowissenschaft. Paderborn, München, Wien, Zürich.

EPICA Community Members (2004) Eight glacial cycles from an Antarctic ice core. Nature 429, 623–628.

Ferguson CW (1969) A 7104-year annual tree-ring chronology for bristlecone pine, Pinus aristata, from the White Mountains, California. Tree-Ring Bulletin 29, 3–29.

Friedrich M et al. (2004) The 12,460-year Hohenheim oak and pine tree-ring chronology from Central Europe – a unique annual record for radiocarbon calibration and paleoenvironment reconstructions. Radiocarbon 46, 1111–1122.

Holmes A (1931) Radioactivity and Geological Time. In: Physics of the Earth IV. The Age of the Earth. Bulletin of the National Research Council 80, 124–459.

Jourdan F, Mark DF & Verati C (2014) Advances in 40Ar/39Ar dating: from archaeology to planetary sciences – introduction. In: Jourdan F, Mark DF & Verati C (Eds.) Advances in 40Ar/39Ar dating: from archaeology to planetary sciences, 1–8, doi:10.1144/SP378.24.

Junker R (Hrsg.) (2022) Genesis, Schöpfung und Evolution. 4. Auflage, Holzgerlingen.

Kotulla M (2008) Geologische Zeitskala im Test: Die Schmiedefeld-Formation. W+W-Onlineartikel vom 18.09.2014, https://www.wort-und-wissen.org/artikel/geologische-zeitskala-im-test-die-schmiedefeld-formation/.

Kotulla M (2015) Sedimentfolgen und ihre Interpretation: Zyklostratigraphie und das Milankovitch-Zyklen-Syndrom. W+W Special Paper G-15-1, Baiersbronn, https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/g-15-1_zyklostratigraphie_und_milankovitch-zyklen.pdf.

Kotulla M (2019a) Ausbruch des Laacher-See-Vulkans. Zwei neue Radiokarbon-Alter eines verschütteten Baumes. Stud. Integr. J. 26, 19–26.

Kotulla M (2019b) Verkohlte Baumstämme in Tephra-Ablagerungen des Laacher-See-Vulkans: neue Radiokarbon-Bestimmungen und ihre Altersinterpretation. W+W Special Paper G-19-1, Baiersbronn, https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/g-19-1_radiokarbon.pdf.

Kotulla M (2020a) Bentonit-Horizonte in paläozoischen Sedimentfolgen: Tephrostratigraphie und U-Pb-Altersbestimmungen mit magmatogenen Zirkonen. W+W Special Paper G-20-1, Baiersbronn, https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/Bentonit-Horizonte_G-20-1.pdf.

Kotulla M (2020b) Gültigkeit und Grenzen geologischer Zeitbestimmung. Online-Loseblattsammlung, 2. Ergänzungslieferung, https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/geologie-loseblattsammlung/.

Kotulla M (2021) Entgegnung auf Roger Wiens‘ Artikel „Radiometrische Altersbestimmungen – Eine christliche Sicht“ und „Wie alt ist nun das Gestein?“ W+W-Disk.-Beitr. 1/21, https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/Datierung_Entgegnung_Wiens.pdf.

Kotulla M (2022) Grönländische Eisbohrkerne und ihre Interpretation: Absolute Datierung durch Zählung von Jahresschichten? 3., erweiterte und überarbeitete Auflage. W+W Special Paper G-22-2, Baiersbronn. https://www.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/g-22-2_datierung_eiskerne.pdf.

Kotulla M (2023) Entgegnung auf das „Faraday Paper 8“ mit dem Titel „Das Alter der Erde“ von Robert S. White. W+W-Diskussionsbeitrag 1/23, https://www.wort-und-wissen.org/disk/faraday-paper-8/.

McGrath A (2016) Wissenschaft, Glaube und der Sinn hinter den Dingen. In: Drossel B (Hrsg.) Naturwissenschaftler reden von Gott. Gießen, 9–27.

Oncken O (1995) Der Aktualismus oder Geologie ohne Netz. [The principle of uniformitarianism or geology without a net]. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 198, 243–274.

Scholl B (2024) Ist die Menschheit laut Bibel 6000 Jahre alt? W+W-Diskussionsbeitrag 3/24, https://www.wort-und-wissen.org/disk/menschheitsalter/.

Stephan M (2008) Rätselhaft: Das Fehlen von 20 Millionen Jahren. Die ausweglosen Widersprüche der Schmiedefeld-Formation (Ordovizium; Thüringen). Stud. Integr. J. 15, 59–68, https://www.si-journal.de/index2.php?artikel=jg15/heft2/sij152-1.html.

Stephan M (2012) 20 Millionen Jahre geologischer Dauerstillstand? Die ausweglosen Widersprüche der Schmiedefeld-Formation und ähnliche Beispiele. Studium Integrale, pdf-Version: https://www.wort-und-wissen.org/produkt/20-millionen-jahre-geologischer-dauerstillstand/.

White RS (2010) Das Alter der Erde. Faraday Paper 8, https://www.faraday.cam.ac.uk/wp-content/uploads/resources/Faraday%20Papers/Faraday%20Paper%208%20White_GER.pdf.

Anmerkungen

[1] Kotullas (2019b, 38) Definition: „In der Praxis ist Kreuzdatierung […] der interpretative Vollzug einer zeitlichen Synchronisation oder Korrelation von zwei Jahrringabfolgen oder Jahrringbreiten-Mittelwertreihen bzw. einer Kombination von beiden auf Grundlage ihrer Muster von breiten und schmalen Jahrringen. Die Interpretation erfolgt visuell und/oder mit statistischen Methoden“.

[2] Es gibt auch eine aktuellere Version von 2024/12: https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12German.pdf.

[3] „Als Isotopenfraktionierung bezeichnet man die Verschiebung der Häufigkeit der Isotope eines Elements, hervorgerufen durch physikalisch/chemische Prozesse. Fraktionierung ist thermodynamisch und damit temperaturabhängig.“ (Wikipedia, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotopenfraktionierung&oldid=227873546).

[4] Kotulla (2023) kommentiert: „Die 40Ar/39Ar-Technik ist eine relative Datierungsmethode; Alter werden zurück referenziert auf einen Mineral-Standard ‚bekannten‘ Alters“ (Jourdan et al. 2014, 2); z. B. Fish Canyon Tuff, ca. 28 Millionen radiometrische Jahre. Und Renne et al. (2010, 5350): ‚Die 40Ar/39Ar-Methode erfordert darüber hinaus die Verwendung natürlicher Standards mit entweder genau bekannten 40Ar/40K-Verhältnissen oder unabhängiger Kenntnis des Alters.‘“

Benjamin Scholl am 15.10.2025 (aktualisiert am 24.10.2025)