Heutige Grundtypen

1.0 Inhalt

In diesem Artikel wird erklärt, weshalb Grundtypen als Schöpfungseinheiten interpretiert werden können. Einige Beispiele von Grundtypen werden kurz vorgestellt und Schwächen und Stärken des Grundtypmodells angesprochen. Außerdem wird die Variabilität innerhalb von Grundtypen thematisiert.

1.1 Einleitung

Im Artikel „Artbegriffe“ (https://genesis-net.de/e/1-3-a/1-4/ ) wurde als taxonomische Einheit der Grundtyp eingeführt. Danach gehören alle Biospezies [= biologische Arten: dazu gehören alle Individuen, die unter natürlichen Bedingungen fruchtbar kreuzbar sind] zu einem Grundtyp, die durch Kreuzungen direkt oder indirekt miteinander verbunden sind, unabhängig davon, ob die Mischlinge fruchtbar sind oder nicht und ob sie im Freiland auftreten oder nach künstlicher Kreuzung erzeugt wurden. (Bei der Biospezies-Definition wird dagegen zusätzlich gefordert, dass die Mischlinge im Freiland auftreten und fruchtbar sind.)

1.2 Beispiele von Grundtypen

Beispielsweise bilden die Pferdeartigen – Pferd, zwei Eselarten und drei Zebraarten – einen Grundtyp (Abb. 80). Die sechs Arten wurden bis auf eine Ausnahme direkt miteinander erfolgreich gekreuzt (im Sinne des Grundtypkriteriums). Die beiden bisher nicht direkt gekreuzten Arten sind aber mehrfach indirekt durch Kreuzungen miteinander verbunden. Daher ist die Zusammengehörigkeit zu einem einzigen Grundtyp gut belegt.

Abb. 80: Der Grundtyp der Pferdeartigen in einer Kreuzungsmatrix zusammengefasst. Punkte stehen für gelungene Kreuzungen nach der Grundtypdefinition (d. h. es entstanden Mischlinge, in denen das Erbgut beider Eltern ausgeprägt wurde, meistens waren die Mischlinge steril). Fast alle Mitglieder sind durch Kreuzung direkt verbunden, alle sind mehrfach indirekt verbunden. Es gibt keine Mischlinge zwischen einem Pferdeartigen und einem anderen Säugetier. Damit ist der Grundtyp der Pferdeartigen deutlich erkennbar und gegen andere Grundtypen abgegrenzt.

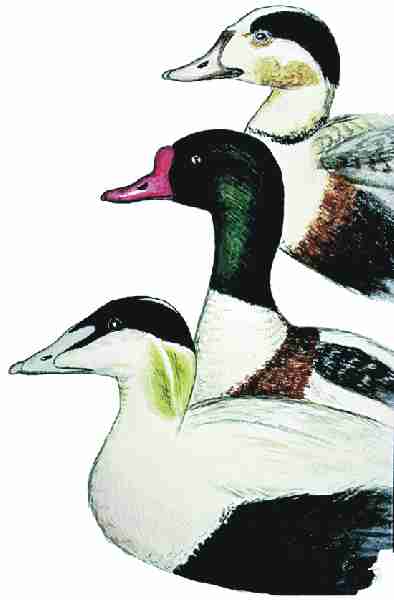

Abb. 28: Einige Arten des Grundtyps der Entenartigen. Obere Reihe: Kanadagans, Rothalsgans, Trompeterschwan, Schwarzhalsschwan, untere Reihe: Mittelsäger, Stockente, Mandarinente, Laysan-Stockente, Afrikanische Zwergglanzente.

Grundtypen sind in vielen Fällen aber deutlich umfangreicher. Beispielsweise gehören zum Grundtyp der Entenvögel (Abb. 28) ca. 150 Biospezies. In der Literatur sind weit über 400 Kreuzungen zwischen den verschiedenen Arten, Gattungen und Unterfamilien der Entenartigen gemeldet worden, jedoch niemals über die Familiengrenze hinaus. Eine genauere Analyse zeigt, dass 126 der 149 Arten der Entenvögel direkt oder indirekt durch Kreuzungen verbunden sind. Dabei hängen mit Ausnahme der Spaltfußgänse alle Triben [= Gattungsgruppe, Klassifikationsebene zwischen Familie und Gattung] über Kreuzungen miteinander zusammen. Ein Beispiel für eine Kreuzung zwischen zwei verschiedenen Triben ist in Abb. 81 dargestellt. Da 23 Entenarten noch nicht mit anderen gekreuzt wurden, lassen sich diese Arten nach der Grundtypdefinition noch nicht endgültig dem Enten-Grundtyp zuordnen. Die gesamte Biologie dieser Arten lässt es aber mit Ausnahme von der Spaltfußgans als sehr wahrscheinlich gelten, dass sie mit zum Grundtyp der Entenvögel gerechnet werden können. Die Unterfamilie der Spaltfußgänse wird jedoch nicht zum Grundtyp der Entenvögel gezählt, weil nicht nur keine Kreuzungen bekannt sind, sondern auch morphologische (Gestalt), anatomische (Körperbau), verhaltensbiologische und molekularbiologische Befunde die Spaltfußgans scharf von allen anderen Entenvögeln abheben.

Abb. 81: Kreuzung zwischen Eiderente (unten) und Brandgans (Mitte). Diese Tiere sind innerhalb der Entenvögel nur entfernt verwandt. Der Mischling ist oben abgebildet.

1.3 Abgrenzbarkeit von Grundtypen

Bisher wurden etwa 20 Grundtypstudien durchgeführt (einige Grundtypen sind in Abb. 86 aufgelistet). Diese Untersuchungen haben bislang ausnahmslos gezeigt, dass sich Gruppen von Lebewesen anhand der Grundtypkriterien deutlich voneinander abgrenzen lassen. Grundtypen sind als solche identifizierbar und weisen aufgrund der Kreuzbarkeit eine erkennbare Lücke zu Nachbargrundtypen auf.

Abb. 86: Anzahlen von Biospezies pro Grundtyp in Auswahl. Innerhalb von Grundtypen zeigt sich eine enge Verbundenheit durch zahlreiche Mischlinge (s. o. Abb. 80). Zwischen „benachbarten“ (d. h. taxonomisch nahestehenden) Grundtypen hingegen wurden bisher keine zweifelsfreien Mischlinge beobachtet. Das heißt: Bezüglich der Kreuzbarkeit sind auffällige Einschnitte zwischen Gruppen von Lebewesen erkennbar, die gerade dadurch als Grundtypen erkannt werden können (Abb. 82).

Abb. 82: Bei den bisher untersuchten Tier- und Pflanzengruppen konnten deutliche Grundtypgrenzen festgestellt werden. Innerhalb der Grundtypen (große Kreise) sind die verschiedenen Biospezies (kleine Kreise) jedoch eng verbunden

Die Erkennbarkeit und Abgrenzbarkeit von Grundtypen wird also anhand von zwei Befunden festgemacht: 1. Innerhalb des Grundtyps treten zahlreiche Mischlinge auf (enge innere Verbindung). 2. Grundtypen, die von ihrer Morphologie (Bau, Gestalt) her benachbart sind, sind durch keine einzige Kreuzung verbunden (Abb. 82).

Die zahlreichen Mischlinge zeigen, dass innerhalb von Grundtypen gleiche Grundmuster morphogenetischer Gene [= Gene, die bei der Formbildung des Organismus besondere steuernde Funktion haben“] vorliegen. Dies sollte sich in grundtypspezifischen phänotypischen [= das äußere Erscheinungsbild betreffend] Merkmalen äußern. In der Tat zeichnen sich die Grundtypen durch typische morphologische Merkmale aus, beispielsweise die Entenartigen durch den typischen Entenschnabel (vgl. Abb. 28), die Kernobstgewächse durch die typische Apfelfrucht (Abb. 83) usw. Auch nach biochemischen Merkmalen lassen sich Grundtypen in manchen Fällen abgrenzen.

Abb. 83: Die typische Apfelfrucht als besonderes Kennzeichen der Kernobstgewächse.

1.4 Grundtypen als Schöpfungseinheiten

Im Rahmen von Schöpfungsvorstellungen werden diese empirischen Befunde in einen Deutungsrahmen gestellt, indem Grundtypen als Schöpfungseinheiten aufgefasst werden. Es bietet sich an, Grundtypen mit „geschaffenen Arten“ gleichzusetzen (Abb. 84). Jedoch hat eine solche Annahme nur hypothetischen Charakter. So ist nicht genau zu klären, was die biblischen Texte unter „geschaffenen Arten“ verstehen. Außerdem könnten neue Ergebnisse der biologischen Forschung eine andere Lösung nahelegen. Doch bislang lassen sich die Ergebnisse der Grundtypforschung befriedigend im Sinne der o.g. Gleichsetzung deuten. Die deutliche Abgrenzbarkeit von Grundtypen kann als Hinweis für die Existenz getrennt geschaffener Einheiten gewertet werden.

Abb. 84: Grundtypen als Schöpfungseinheiten, die sich als genetisch vielseitige Stammformen in zahlreiche Arten ausdifferenziert haben. Im Rahmen der Schöpfungslehre resultiert daraus ein Forschungsprogramm: Weitere Grundtypstudien müssen die Tragfähigkeit des Grundtypkonzepts und darüber hinaus die angesprochene Identifikation von Grundtypen mit Schöpfungseinheiten stützen oder in Frage stellen. Dazu gehört auch der Test, grundtypübergreifende Kreuzungen zu versuchen. Bei Gräsern wurde dies aus züchterischem Interesse schon vielfach durchgeführt; dabei sind fast alle Tribus-übergreifenden Kreuzungen (über ein Dutzend) fehlgeschlagen

Wie verhalten sich Biospezies und Morphospezies zu Grundtypen? Die eingebürgerten und teilweise bewährten Artbegriffe werden durch den Grundtypbegriff keineswegs überflüssig. Vielmehr können genetisch und morphologisch begründete Arten als Unterteilungen von Grundtypen verwendet werden. Biospezies können nach wie vor als Grundeinheit der Taxonomie gelten, zu der alle Individuen gehören, die durch fruchtbare Kreuzbarkeit miteinander verbunden sind (genetischer Aspekt). Darüber steht die Gattung als Zusammenfassung der Biospezies, die einander deutlich ähneln (morphologischer Aspekt). Schließlich werden alle diese Arten zu Grundtypen zusammengefasst, wenn sie das gleiche Grundmuster der Embryonalentwicklung aufweisen (Formbildung; morphogenetischer Aspekt).

Nach bisherigen Studien liegt das Grundtypniveau auf dem Niveau der Familie oder zwischen Familie und Gattung.

1.5 Variation innerhalb von Grundtypen

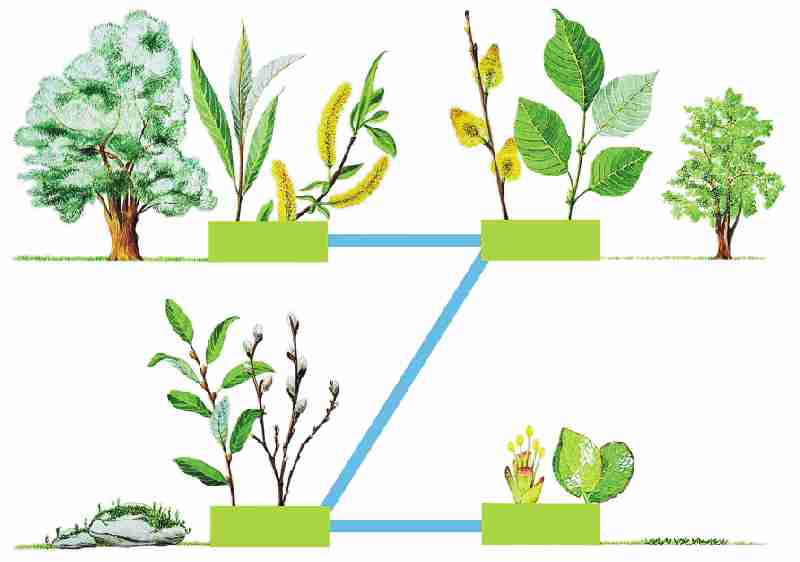

Die Vielfalt innerhalb von Grundtypen ist erstaunlich. In Abb. 28 ist eine ganze Reihe von Entenvögeln abgebildet. Man kann sie trotz ihrer Verschiedenheit als Entenvögel erkennen, etwa am typischen Schnabelbau. Doch auf der anderen Seite fällt auch auf, wie verschieden in Größe, Form, Färbung oder Lebensweise die Arten dieses Grundtyps sind. Die Säger ernähren sich von Fischen und sind entsprechend angepasst, während die Schwimmenten kleinste Organismen durch eine siebartige Einrichtung des Schnabels aus dem Wasser seihen. Auch bei Pflanzen wird eine außerordentliche Verschiedenheit der Arten innerhalb eines Grundtyps beobachtet. Beispielsweise sind die Weiden (Gattung Salix) durch mehrfache indirekte Kreuzungen miteinander verbunden: vom hochalpinen Zwergstrauch bis zum üppigen Tieflandsbaum (Abb. 85).

Abb. 85: Enorme Variabilität innerhalb des Grundtyps der Weiden.

Die Quellen für diese Variabilität werden im Artikel „Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-4/) besprochen.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass die Artenzahlen (in Biospezies gerechnet) von Grundtypen sehr unterschiedlich sein können (Abb. 86). Generell scheinen Pflanzengrundtypen deutlich artenreicher zu sein als Tiergrundtypen. Ob innerhalb der Tiergrundtypen weitere systematische Unterschiede in den Grundtypgrößen auftreten, ist noch nicht absehbar. Ein auch ökologisch sinnvoller Faktor könnte das Körpergewicht sein: Grundtypen mit einem durchschnittlich größeren Körpergewicht tendieren zu geringeren Artenzahlen. Doch die Prüfung dieser Hypothese wird erst durch die Erforschung zahlreicher weiterer Grundtypen möglich sein.

1.6 Schwächen und Stärken des Grundtypmodells

Das Grundtypmodell hat drei Hauptschwächen. Zum einen ist es bisher erst an wenigen Organismengruppen wirklich fundiert getestet worden. Damit kann es vorerst auch nur als eine Arbeitshypothese betrachtet werden. Der weitere Gang der biologischen Forschung wird zur Bestätigung, zur Revision oder auch zur Verwerfung dieser Hypothese führen. Die Erarbeitung einer vollständigen Taxonomie auf Grundtypbasis steht aus.

Eine zweite Schwäche der Grundtypdefinition liegt in den zuweilen auftretenden praktischen Schwierigkeiten, im konkreten Fall eine Kreuzung zu vollziehen. Der Kreuzung verschiedener Arten sind bei Tieren von der Verhaltensbiologie her Grenzen gesetzt, und eine künstliche Befruchtung ist zwar manchmal leicht möglich, aber z. B. im Falle seltener oder schwer zu haltender Tiere außerordentlich schwierig.

Eine dritte Schwäche des Grundtypmodells liegt in der Definition. Die experimentelle Kreuzungsanalyse zeigt, dass die Embryonalentwicklung in manchen Fällen nicht über die ersten Zellteilungsstadien hinauskommt. In anderen Fällen bricht sie beim Stadium der Neurulation ab, in wieder anderen Fällen kommt es noch später zu Fehlentwicklungen. Wann genau kann man nun von einer erfolgreichen Kreuzung sprechen? Um dieses Problem zu lösen, wird ein weiterer Aspekt der Grundtypdefinition eingeführt:

„Zwei Individuen gehören zum gleichen Grundtyp, wenn die Embryogenese eines Mischlings über die maternale [= mütterliche] Phase der Entwicklung hinausführt und eine koordinierte Expression von väterlichen und mütterlichen morphogenetischen Genen beinhaltet.“

Damit sollen verschiedene Fälle ausgeschlossen werden. Beispielsweise können Eier von bestimmten Wirbellosen durch einen Nadelstich zur Teilung angeregt werden – dann entsteht ohne Beteiligung eines väterlichen Genoms ein lebensfähiger Organismus (Parthenogenese = Jungfernzeugung). Die Funktion eines Nadelstiches könnte auch durch ein Spermium übernommen werden, dessen DNS aber nicht an der weiteren Entwicklung des Eis teilnimmt. Dann spricht man von einer scheinbaren Befruchtung, doch werden die Gene der väterlichen Keimzelle niemals aktiviert und gehen schließlich im Laufe der Zellteilungen verloren. In diesen Fällen ist gar keine Aussage über die Grundtypzugehörigkeit der Eltern möglich. Durch die o.g. Ergänzung der Grundtypdefinition werden Fehlschlüsse bei der Grundtypbestimmung verhindert.

Die bisher erfolgten Grundtypbeschreibungen beruhen jedoch ausschließlich auf erfolgreichen Kreuzungen mit lebensfähigen Nachkommen. Die erwähnte Ergänzung der Definition wird wahrscheinlich nur in sehr speziellen Fällen zur Anwendung kommen.

Eine Stärke des Modells ist die prinzipielle Prüfbarkeit. Bei Tieren und Pflanzen liegen Tausende von Kreuzungsberichten in der Literatur vor, welche ausgewertet werden können. In kritischen Fällen kann künstliche Befruchtung trotz des o.g. experimentellen Aufwandes auch zur Entscheidung herangezogen werden, und damit ist die systematische Kategorie des Grundtyps als einzige Typdefinition der gesamten Biologie experimentell prüfbar. In den Fällen, in denen man die Grundtypdefinition an konkreten Beispielen geprüft hat, waren die Ergebnisse bisher ermutigend. Durch die Entwicklung der Molekularbiologie wird es vielleicht möglich sein, die einen Grundtyp kennzeichnenden Genmuster zu finden – doch ist dies derzeit nicht im Einzelnen absehbar.

1.7 Zusammenfassung

Die taxonomische Kategorie des Grundtyps kann im Gegensatz zu anderen Artbegriffen experimentell geprüft werden. Durch Kreuzungsanalysen konnten bisher rund 20 verschiedene Grundtypen im Tier- und Pflanzenreich bestimmt werden. Zwischen diesen Grundtypen und ihren nächststehenden Verwandten existieren klare Unterschiede.

Die Grundtypenbiologie harmoniert mit der herkömmlichen Taxonomie und ergänzt sie auf sinnvolle Weise: Angehörige einer Biospezies sind unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzungen verbunden (genetische Ebene), alle Biospezies, welche einander deutlich ähneln, gehören zu einer Gattung (morphologische Ebene) und alle Gattungen, die grundsätzlich kreuzbar sind, gehören zu einem Grundtyp (morphogenetische Ebene).

Die Grundtypentaxonomie ist als Konzept der empirisch arbeitenden Biologie unabhängig von Ursprungsvorstellungen, eignet sich aber gut als systematische Kategorie im Rahmen der Schöpfungslehre.

Literaturhinweis

Junker R & Scherer S (2013) Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen, 7. Auflage, Kap. VII.16.3.

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor: Reinhard Junker, 11.10.2013