Biblische Grundlagen für die Biologie

Der biblische Schöpfungsbericht und andere biblische Schilderungen über Gott als Schöpfer und über sein Handeln in der Geschichte motivieren einige Postulate, die der Grundtypenbiologie und der Design-Theorie zugrunde gelegt werden können. Aus diesen Postulaten kann eine Reihe von Hypothesen abgeleitet werden, die wissenschaftlich prüfbar sind und Forschung anregen.

1.0 Inhalt

In diesem Artikel werden einige Postulate der Grundtypenbiologie und der Design-Theorie zusammengestellt, die vom biblischen Schöpfungsbericht und anderen biblischen Überlieferungen motiviert sind. Aus diesen Postulaten wird eine Reihe von Hypothesen abgeleitet, die wissenschaftlich prüfbar sind.

1.1 Einleitung

Im Artikel „Schöpfung und Wissenschaft“ (https://genesis-net.de/s/0-1/) wird erläutert, wie unter der Vorgabe von Schöpfung fruchtbare, erkenntnisfördernde Wissenschaft betrieben werden kann. Dabei muss zwischen dem Rahmenparadigma einerseits und konkreten Hypothesen innerhalb dieses Rahmens andererseits unterschieden werden. Mit Hypothesen, die im Rahmen des Schöpfungsparadigmas aufgestellt werden, kann man genauso verfahren wie mit evolutionären Hypothesen: sie sind prüfbar, widerlegbar, regen Forschung an und führen zu neuen Erkenntnissen.

In diesem Artikel sollen einige Konkretisierungen des Schöpfungsparadigmas als Postulate der Grundtypenbiologie und der Design-Theorie formuliert werden. Diese Postulate ergeben sich aus biblischen Aussagen über die Schöpfung und die biblische Urgeschichte oder sind mit ihnen zumindest verträglich. Aus diesen Postulaten können testbare und grundsätzlich falsifizierbare Hypothesen abgeleitet werden, wie weiter unten gezeigt wird. Auf entsprechende Genesisnet-Artikel wird im Einzelnen verwiesen.

Zur Grundtypenbiologie vergleiche die Artikel „Heutige Grundtypen“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-1/), „Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-4/) und „Kritik an der Grundtypenbiologie“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-6/).

Zur Design-Theorie siehe Artikel: „Intelligent-Design“, https://genesis-net.de/s/0-4/1-1/ und „Kontroverse um Intelligent-Design“, https://genesis-net.de/s/0-4/1-2/.

1.2 Postulate der Grundtypenbiologie

1. Alle Lebewesen waren ursprünglich optimal konstruiert.

Dieses Postulat ergibt sich aus der biblischen Selbstoffenbarung Gottes über sein Schöpfungshandeln. Vielfach wird die Kraft und die Weisheit Gottes als Schöpfer gepriesen. Daraus darf man schließen, dass Gott keinen „Pfusch“ erschaffen hat. Außerdem bezeichnet Gott selber nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift die Gesamtheit seiner Schöpfung als „sehr gut“ (Genesis 1,31). Kritiker der biblischen Schöpfungslehre haken an dieser Stelle oft ein; Artikel „Argumente gegen Design“ (https://genesis-net.de/s/0-4/2-1/ ) befasst sich mit dieser Kritik. Theoretisch wäre ein Schöpfer natürlich frei, auch Pfusch zu erschaffen; doch dies soll in hier ausgeschlossen werden, da dies aufgrund zahlreicher biblischer Aussagen über Gottes Weisheit gepriesen als unwahrscheinlich gelten kann.

2. Alle Lebewesen starteten ihre Existenz als polyvalente, abgegrenzte Grundtypen.

Das Postulat der Abgrenzbarkeit der Grundtypen (vgl. Abb. 82) ergibt sich aus dem biblischen Schöpfungsbericht, wonach Pflanzen und Tiere „nach ihrer Art“ erschaffen wurden (vgl. „Biblische Grundlagen der Schöpfungslehre“ (https://genesis-net.de/s/0-1/1-1/) und Junker 1994, 218ff.). Die biblischen Texte definieren „Art“ nicht. In der Grundtypenbiologie wird dazu jedoch ein konkreter Vorschlag gemacht, der eine experimentelle Prüfung von Grundtypgrenzen erlaubt (s. „Artbegriffe“ (https://genesis-net.de/e/1-3-a/1-4/ ) und „Heutige Grundtypen“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-1/)). Demnach gehören alle biologischen Arten, die durch Kreuzungen direkt oder indirekt miteinander verbunden sind, zu einem Grundtyp, wenn nachgewiesen werden kann, dass während der Ontogenese das Erbgut beider Eltern ausgeprägt wird. Details dazu und Begründungen für diesen Ansatz werden in Scherer (1993) erläutert (vgl. auch Junker & Scherer 2001, Abschnitte II.3 und VII.17.3).

Abb. 82: Bei den bisher untersuchten Tier- und Pflanzengruppen konnten deutliche Grundtypgrenzen festgestellt werden. Innerhalb der Grundtypen (große Kreise) sind die verschiedenen Biospezies (kleine Kreise) jedoch eng verbunden.

Die Vorgabe der Polyvalenz ist zwar durch Kenntnisse der Evolutionsmechanismen motiviert, aber auch naheliegend, wenn man die biblischen Schilderungen voraussetzt, denn danach stammen alle Menschen von einem einzigen Menschenpaar ab. Das ist angesichts der heutigen Vielfalt nur bei einer Polyvalenz der Ursprungsform möglich. Polyvalenz beinhaltet darüber hinaus auch das Potential, zukünftigen Anforderungen durch entsprechende Flexibilität begegnen zu können, was als Design-Merkmal gewertet werden kann und daher im Rahmen eines Schöpfungsparadigmas naheliegend ist.

Wichtig zum Verständnis des Begriffs „Polyvalenz“ ist, dass er nicht nur einen anfänglichen ausgeprägten Polymorphismus [= Vielgestaltigkeit, genetische Vielseitigkeit] meint, sondern auch ein Variationspotential einschließt. Grundtypen besitzen daher eine aktuelle sowie eine potentielle Vielfalt.

Zur Polyvalenz von Grundtypen tragen bei:

- ein ursprünglicher genetischer (und damit auch phänotypischer) Polymorphismus

- ein großes Modifikationspotential. Ein Beispiel ist der Wasser-Hahnenfuß: er hat drei Blatttypen, die je nach Umgebung (Luft, Wasser, Wasseroberfläche) ausgebildet werden. Dies birgt auch ein Potential für Artbildung (vgl. Junker 1993, 42f.).

- programmierte Variabilität, z. B. ein vorprogrammiertes Mutationsspektrum. Interessant ist in diesem Zusammenhang das „Gesetz der rekurrenten Variation“ (nach Lönnig; vgl. Mutation (https://genesis-net.de/e/1-3-b/2-1/)).

3. Die Lebewesen sind nur im Rahmen der vorgegebenen Polyvalenz zu Variation fähig.

Grenzen der Variationsfähigkeit zu postulieren, ist naheliegend, weil man davon ausgehen kann, dass die Schöpfungseinheiten des Lebens (also die Grundtypen) nicht nur am Anfang schöpfungsgemäß getrennt waren, sondern als solche auch nach vielen Generationen erkennbar bleiben. Bei einer beliebigen oder sehr weitgehenden Wandelbarkeit wäre das nicht der Fall. Hier liegt ein offenkundiger Gegensatz zum Evolutionsparadigma vor. Die Plausibilitäten der gegensätzlichen Erwartungen innerhalb von Evolutionstheorien und Grundtyptheorien kann anhand von Daten getestet werden.

Die Existenz fertiger, abgrenzbarer Grundtypen sowie Grenzen ihrer Veränderlichkeit wird aus biblischer Sicht auch indirekt dadurch begründet, dass eine evolutionäre Entstehung aus zahlreichen theologischen Gründen ausgeschlossen werden muss (vgl. „Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament“ (https://genesis-net.de/s/0-5/1-2/) und „Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode?“ (https://genesis-net.de/s/0-5/1-3/)).

4. Es gibt in großem Ausmaß inkongruente Merkmalskombinationen bei den verschiedenen Grundtypen (modulares Baukastensystem)

Dieses Postulat ist naheliegend, weil der Urheber der Grundtypen frei ist, Merkmale beliebig zu kombinieren, solange dies funktionell Sinn macht. Die Wiederverwendung von Bauteilen ist sozusagen ingenieurstechnisch zweckmäßig und bietet darüber hinaus eine „unifying message“ (ReMine 1993), also einen Hinweis darauf, dass es nur einen einzigen Urheber gibt, was dem Monotheismus entgegenkommt. Andererseits macht die Wiederverwendung von Bauteilen aufgrund zahlloser Konvergenzen Evolutionskonzepten Probleme (vgl. Ähnlichkeiten in der Morphologie und Anatomie (https://genesis-net.de/e/1-3-e/5-1/)). Zwingend aus dem biblischen Schöpfungsbericht ergibt sich dieses Postulat jedoch nicht; es ist aber naheliegend, weil Gott als planvoll handelnder Schöpfer beschrieben wird.

Man könnte hier entgegnen, dass auch andere Postulate formuliert werden könnten. Das ist richtig, doch das ist kein Spezifikum des Schöpfungsparadigmas, wie in Artikel „Evolutionsparadigma und Naturwissenschaft“ (https://genesis-net.de/a/1-1/3-4/) gezeigt wird. Die hier formulierten Postulate orientieren sich wie erläutert am biblischen Schöpfungszeugnis. Sie sind bei dessen Vorgabe nahelegend, wenn auch nicht alle gleichermaßen zwingend. Sie sind genügend konkret gefasst, um sie Prüfungen zugänglich zu machen, und darauf kommt es hier an. Es sei an die Unterscheidung „Schöpfungsparadigma“ bzw. „Evolutionsparadigma“ und die davon motivierten Hypothesen bzw. Theorien erinnert (s. o. und „Schöpfung und Wissenschaft“ (https://genesis-net.de/s/0-1/)).

1.3 Schlussfolgerungen und Hypothesen

Aus diesen vier Postulaten können die nachfolgenden Schlussfolgerungen gezogen und als Hypothesen im Rahmen des Schöpfungsparadigmas aufgestellt werden, die testbar sind. Wie diese Tests durchgeführt werden, wird in den angegebenen Artikeln gezeigt.

Taxonomie:

1. Grundtypen sind nach dem vorgelegten Kriterium abgrenzbar; es gibt unter den Lebewesen eine Diskontinuität auf Grundtyp-Ebene (siehe „Kritik an der Grundtypenbiologie“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-6/)). Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus dem zweiten Postulat.

Abb. 206: Ähnlichkeitsbeziehungen unter Lebewesen können als Netzwerk dargestellt werden: Verwandtschaftsverhältnisse der Arthropoden (Gliederfüßer). Je nach zugrunde gelegten Merkmalen ergeben sich unterschiedliche Gruppierungen. Die entsprechenden Untersuchungen stammen alle aus den 1990er Jahren. (Nach Wägele 2001, 102). Wägele kommentiert diese Abbildung: „Ergebnisse neuerer Analysen sind untereinander nicht kompatibel, mehrere davon oder alle müssen demnach fehlerhaft sein.“

2. Oberhalb der Grundtyp-Ebene gibt es inkongruente Mosaikformen; es sind teilweise Netzstrukturen der Ähnlichkeitsbeziehungen zu erwarten (das wäre eine Widerspiegelung eines Baukastensystems; Abb. 206 zeigt ein Beispiel), keine widerspruchsfreien Baumstrukturen (siehe „Mosaikformen als Grundtypen und Baukastensysteme“ (https://genesis-net.de/s/0-3/3-1/)). (Viertes Postulat)

Abb. 87: Fossildokumentation der Paarhufer-Familien. Die Überlieferung fossiler Reste reißt ohne Verbindung durch Übergangsformen zwischen den Familien ab (gestrichelte Linien). Im Tierreich sind Familien häufig identisch mit Grundtypen. Die meisten Familien der Paarhufer sind ausgestorben (diese sind nicht beschriftet). (Nach Romer 1968)

Evolutionsmechanismen:

3. Variationsmöglichkeiten bewegen sich innerhalb von Grundtypen. Es gibt nur Mikroevolution (vgl. Mikro- und Makroevolution (https://genesis-net.de/e/1-3-a/1-3/)). Dies passt zum dritten Postulat der Abgrenzbarkeit von Grundtypen.

4. Innerhalb von Grundtypen sind aufgrund der Polyvalenz häufig netzartige Beziehungen unter den einzelnen Arten zu erwarten (zweites Postulat); wie ausgeprägt diese sind, hängt u. a. vom Ausmaß der ursprünglichen Polyvalenz ab.

Fossilien:

5. Auf der Grundtyp-Ebene sind systematisch Fossillücken zu erwarten (vgl. „ Fossile Grundtypen“, https://genesis-net.de/s/0-3/2-2/: ein Beispiel zeigt Abb. 87). Oberhalb der Grundtypebene kann es wiederum inkongruente Mosaikformen geben. (Diese sind evolutionstheoretisch u. U. als Übergangsformen zwischen höheren Taxa interpretierbar, z. B. Archaeopteryx, vgl. Entstehung der Vögel (https://genesis-net.de/x/1-7/2-4/).) (Zweites Postulat)

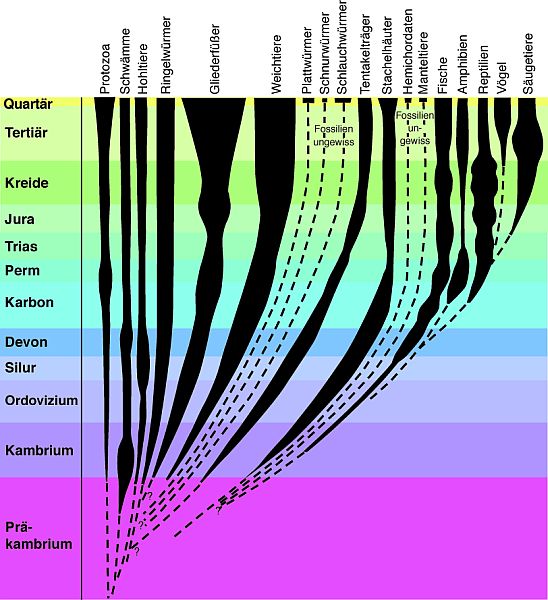

Abb. 186: Kambrische Explosion. Kein Baum, sondern ein Strauch ohne Hauptäste und ohne Verzweigungen: das fossil dokumentierte Auftreten der wichtigsten Tierstämme. Die Strichlierung steht für das Fehlen von Fossilfunden.

Intelligent Design:

6. Es ist zu erwarten, dass Lebewesen Eigenschaften aufweisen, die auf einen schöpferischen Ursprung hinweisen (siehe „Einführung in Intelligent-Design“ (https://genesis-net.de/s/0-4/1-1/)). (Erstes Postulat)

7. Es ist zu erwarten, dass es keine primären Konstruktionsfehler bei den Lebewesen gibt. (Mit „primär“ ist gemeint, dass Mängel im Rahmen der Grundtypenbiologie nicht durch Degenerationen aufgrund schädlicher Mutationen erklärt werden können, sondern von vornherein – zu Beginn der Existenz der Grundtypen – vorhanden gewesen sein müssen; siehe „Argumente gegen Design“ (https://genesis-net.de/s/0-4/2-1/) .) (Erstes Postulat)

1.4 Wann sind die Grundtypen entstanden?

Ein wichtiger Aspekt fehlt in den bisherigen Ausführungen, nämlich die Frage, wann die Grundtypen entstanden sind. Nach dem biblischen Schöpfungsbericht sind alle Grundtypen in der Schöpfungswoche entstanden. Geologisch gesehen bedeutet das Gleichzeitigkeit.

Wir formulieren daher als 5. Postulat:

5. Alle Grundtypen sind geologisch gesehen gleichzeitig entstanden.

Im Rahmen der biblischen Schöpfungslehre kann daraus folgende Erwartung abgeleitet werden:

Geologie/Paläontologie

8. Die Fossilüberlieferung der Grundtypen zeigt keine auffälligen Regelhaftigkeiten (vgl. „Die geologischen Systeme“, https://genesis-net.de/x/1-7/1-2/, Abb. 186). Offenkundig entsprechen viele paläontologische Befunde nicht dieser Erwartung. Die hier formulierte Erwartung des Fehlens von Regelhaftigkeiten in der Fossilüberlieferung ist allerdings anfechtbar, wenn auch die weiteren biblischen Aussagen über die Geschichte der Lebewesen berücksichtigt werden, insbesondere die Schilderung über die weltweite Sintflut. Genau dies könnte in einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie ein wesentlicher Schlüssel zur korrekten Deutung der Fossilüberlieferung sein. Daher wird im Rahmen der biblischen Sicht der Schöpfung und der Geschichte der Lebewesen nach Ursachen gesucht, die zu diesem zunächst nicht zu erwartenden Befund der fossilen Regelhaftigkeiten führen. Ansätze dazu diskutiert Stephan (2002). Zweifellos sind bei der Verknüpfung der Grundtypenbiologie mit der Erdgeschichte wesentliche Fragen offen. Eine plausible Gesamtdeutung der Daten im Rahmen einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie steht bislang aus. Die damit verbundenen komplexen Fragen erfordern eine eigene Behandlung und werden in diesem Artikel nicht thematisiert.

Für Kritiker, die der biblischen Überlieferung keine Bedeutung beimessen, muss eine solche Vorgehensweise fremd und vielleicht auch unsinnig erscheinen. Werden die biblischen Schilderungen jedoch als Offenbarung Gottes betrachtet, dienen sie als Schlüssel zum Verständnis, als Leitschienen für die Rekonstruktion der Geschichte der Lebewesen.

1.5 Literatur

Junker R (1993) Prozesse der Artbildung. In: Scherer S (Hg) Typen des Lebens. Berlin, S. 31-45.

Junker R (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Neuhausen-Stuttgart.

Junker R & Scherer S (2001) Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen.

ReMine WJ (1993) The Biotic Message. Evolution versus Message Theory. Saint Paul, Minnesota.

Scherer S (1993) basic types of life. In: Scherer S (Hg) Typen des Lebens. Studium Integrale. Berlin, S. 11-30.

Stephan M (2002) Der Mensch und die geologische Zeittafel. Holzgerlingen.

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor: Reinhard Junker, 16.07.2005