2-02 Stratigraphische Methoden

Klare Trennung von Daten und Interpretation

Der Internationale Stratigraphische Leitfaden

Der Internationale Stratigraphische Leitfaden (SALVADOR 1994) unterscheidet hauptsächlich drei stratigraphische Methoden, Litho-, Bio- und Chronostratigraphie, sowie Geochronologie. Die sorgfältigen Beschreibungen und Definitionen der Begriffe und Prozeduren machen deutlich: Es gilt zu unterscheiden zwischen den (1) materiellen Gesteinskörpern (mitsamt den Fossilien), also den empirischen Daten, und (2) deren Interpretationen, z. B. ihre Entstehung, Umwelt (Environment) oder geologische Geschichte.

Stratigraphie

Stratigraphie gilt der Beschreibung aller Gesteinskörper, die die Erdkruste aufbauen, auch der nicht geschichteten (SALVADOR 1994, 13).

Lithostratigraphie

Lithostratigraphie ist jener „Teil der Stratigraphie, der sich mit der Beschreibung und der systematischen Gliederung der Gesteinsabfolgen der Erdkruste beschäftigt (…)“ (SALVADOR 1994, 31). Die lithostratigraphische Klassifikation gliedert „Gesteinskörper aufgrund ihrer lithologischen Eigenschaften in Einheiten“. Die formalen lithostratigraphischen Einheiten sind, hierarchisch aufsteigend: Bank oder Lage (bed), Subformation (member), Formation (formation), Gruppe (group). Die Formation ist die „Grundeinheit“ der lithostratigraphischen Klassifikation, insbesondere als kartierbare Einheit und zur Beschreibung und Interpretation der Geologie einer Region (SALVADOR 1994, 33). „Beobachtbare lithologische Merkmale“ können u. a. „sedimentologischer, petrologischer, mineralogischer, paläontologischer, chemischer, physikalischer, morphologischer“ Natur sein (STEININGER & PILLER 1999, 6). Auch den Fossilinhalt gilt es zu berücksichtigen, aber als rein lithologisches Merkmal.

Biostratigraphie

„Jener Teil der Stratigraphie, der sich mit der Verteilung der Fossilien in der stratigraphischen Überlieferung sowie mit der Gliederung der Schichtenfolgen in Einheiten auf Basis ihrer enthaltenen Fossilien beschäftigt“ (SALVADOR 1994, 55). Die biostratigraphische Basiseinheit ist die „biostratigraphische Zone“ oder abgekürzt „Biozone“.

Chronostratigraphie

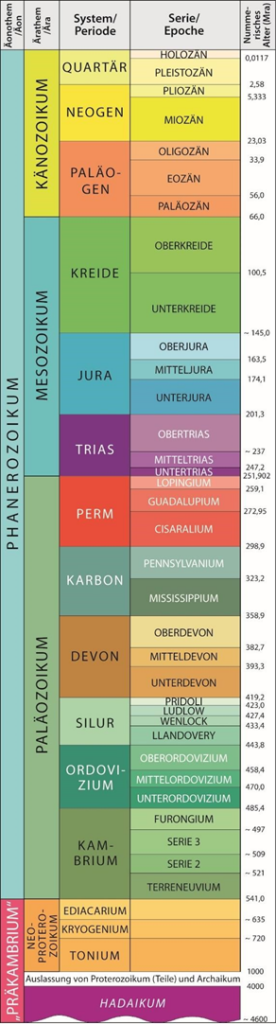

Chronostratigraphie ist „jener Teil der Stratigraphie, der sich mit den relativen Zeitbeziehungen und Alter der Gesteinskörper beschäftigt“ (SALVADOR 1994, 77) oder anders ausgedrückt mit „der relativen Zeitgliederung anhand von Gesteinskörpern“ (STEININGER & PILLER 1999, 4). Die chronostratigraphische Klassifikation gliedert „die Gesteine der Erdkruste aufgrund ihres Alters oder der Zeit ihrer Entstehung in Einheiten“ (relativ, s. o.). Ihr Ziel ist es, „die Gesteine der Erdkruste in benannte Einheiten (chronostratigraphische Einheiten) zu gliedern, die Intervallen der geologischen Zeit (geochronologische Einheiten) entsprechen; [sie] dienen als eine Basis für eine Zeitkorrelation und ein Referenzsystem, um Ereignisse der geologischen Geschichte zu verzeichnen.“ Als „spezifische Zielsetzungen“ gelten „a) die Bestimmung lokaler [relativer] Zeitbeziehungen“ (die einfache Bestimmung der relativen Alterfolge von Schichten in lokalen Profilen, ohne Bezug zu chronostratigraphischen Einheiten) sowie „b) die Schaffung einer Standardisierten Globalen Chronostratigraphischen Tabelle“ (auch als Internationale Chronostratigraphische Tabelle bezeichnet; Abb. 1). Diese Tabelle „ist eine vollständige und systematisch angeordnete Hierarchie definierter und benannter chronostratigraphischer Einheiten mir regionaler und weltweiter Geltung. Eine derartige Hierarchie fungiert als Standard-Rahmenwerk, um das [relative] Alter von Gesteinskörpern auszudrücken und alle Gesteine der Erdgeschichte miteinander in Beziehung zu setzen. Die benannten Einheiten jeder Ebene dieser Standardisierten Globalen Chronostratigraphischen Tabelle umfassen, als Ganzes, die komplette stratigraphische Abfolge – ohne Lücken und ohne Überlappungen“ (SALVADOR 1994, 77f).

Abb. 1 Internationale Chronostratigraphische Tabelle. Mit Zuweisung geschätzter numerischer Alter des GTS2012-Altersmodells in Millionen [radiometrischen] Jahren (Mra) ohne Unsicherheiten; rechte Spalte. Nach Version v2020/01 der Internationalen Stratigraphischen Kommission (ICS) mit teilweise aktualisierten Alterswerten. Deutsche Bezeichnungen nach STDK2012 (Stratigraphische Tabelle von Deutschland Kompakt). Grafik: F. MEYER.

Die chronostratigraphische Einheit ist „ein Gesteinskörper, der alle Gesteine umfasst, die während eines bestimmten geologischen Zeitintervalls gebildet wurden. (…) Chronostratigraphische Einheiten werden von synchronen Flächen begrenzt. Das relative Ausmaß dieser Einheiten und ihre Stellung in der chronostratigraphischen Hierarchie hängen von der Länge des Zeitintervalls ab (…) und nicht von ihrer physikalischen Dicke“ (SALVADOR 1994, 78). Etwas anders ausgedrückt: Chronostratigraphische Einheiten sind „Gliederungen von Gesteinskörpern auf der Grundlage der geologischen Zeit“ (SALVADOR 1994, 103). Und als weitere Funktion: Sie bilden die Grundlage für eine weltweite Kommunikation und Verständigung (SALVADOR 1994, 103).

Die formalen chronostratigraphischen Einheiten sind, hierarchisch aufsteigend: Stufe („Grundeinheit“), Serie, System, Ärathem, Äonothem (Abb. 1, jedoch ohne Stufe).

Chronostratigraphischer Horizont (Chronohorizont)

Ein chronostratigraphischer Horizont „ist eine stratigraphische Fläche, die isochron ist, d. h. überall dasselbe Alter hat“ (STEININGER & PILLER 1999, 4). Zu den Chronohorizonten gehören demnach „viele Fossilhorizonte, Bentonitlagen vulkanischer Herkunft, Phosphoritlagen, Kohleflöze, seismische Reflektoren, Lagen magnetischer Umkehrungen (Reversals), usw.“

Abb. 2 Präkambrium/Kambrium-Grenze, Fortune Head (Neufundland). Die Basis des Kambriums ist 1992 formal definiert worden, am Fortune Head mit dem ersten Auftreten (der ersten fossilen Überlieferung) des Spurenfossils Phycodus pedum (BRASIER et al. 1992), nunmehr Treptichnus pedum. – T. pedum als globaler stratigraphischer Marker hat sich allerdings nicht bewährt; das lokale „Ersterscheinen“ soll „zeitlich“ erheblich schwanken und am Referenzpunkt ist das Fossil inzwischen auch einige Meter unterhalb der Grenze im Ediacarium gefunden worden. Eine Neufestlegung der Grenze ist in Diskussion (BABCOCK et al. 2014). Foto: Liam HERRINGSHAW, 2012 (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

Grenz-Definition der chronostratigraphischen Einheit (GSSP-Konzept)

Jeweils die Basis einer (globalen) chronostratigraphischen Einheit ist (wird) durch einen globalen Grenz- oder Referenzpunkt definiert; durch formale Festlegung eines Grenzstratotypus-Punktes in einem Grenzstratotypus-Profil (Global Boundary Stratotype Section and Point, GSSP; SALVADOR 1994, 90f; Abb. 2). Eine Anforderung an solch einen Punkt ist ein hohes Korrelationspotential, möglichst weltweit.

Damit wird die Globale Chronostratigraphische Tabelle letztlich durch eine Folge von Grenzpunkten definiert; mit anderen Worten: Das „Konzept behandelt und definiert lediglich die Grenzen der Einheiten, aber nicht den Inhalt der Einheit [selbst]. In einem chronologischen Sinn liefert es die abstrakte Dauer der Einheiten, aber nicht deren Inhalt. Es definiert eine Abstraktion in der Zeit und nicht eine materielle Gesteinseinheit“ (GRADSTEIN et al. 2012, 34). Methodologisch ist es scheinbar die einzig denkbare, konstruktive Möglichkeit; denn ein Punkt kann weder eine Lücke noch eine Überlappung besitzen (s. o.). Demzufolge kommt der (globalen) Korrelation die höchste Bedeutung zu. Ob allerdings eine vermeintlich vorgenommene Korrelation tatsächlich eine Synchronität darstellt, ist nicht oder nur selten überprüfbar.

„Ohne Korrelation“, so machen GRADSTEIN et al. (2012, 36) deutlich, „sind stratigraphische Einheiten und ihre konstituierenden Grenzen nicht von viel Nutzen und ohne Bedeutung für die Erdgeschichte“.

Literatur

BABCOCK LE, PENG S, ZHU M, XIAO S & AHLBERG P (2014) Proposed reassessment of the Cambrian GSSP. Journal of African Earth Sciences 98, 3-10. BRASIER M, COWIE J & TAYLOR M (1992) Decision on the Precambrian-Cambrian boundary stratotype. Episodes 17, 3-8.

GRADSTEIN FM, OGG JG, SCHMITZ MD & OGG GM (Eds.) (2012) The Geologic Time Scale 2012.Volume 1/2, Oxford Amsterdam.

SALVADOR A (1994) (Ed.) International Stratigraphic Guide. 2nd ed.

STEININGER FF & PILLER WE (1999) (Hrsg.) Empfehlungen (Richtlinien) zur Handhabung der stratigraphischen Nomenklatur. Cour. Forsch.-Inst.

Senckenberg 209, 1-19.-> = Verweis auf andere Beiträge: ->2-01, 2-03.