Echte Menschen?

Stufen des Menschen in der Fossilüberlieferung

In die Gattung Homo werden nur Formen gestellt, bei denen es sich eindeutig um Menschen handelt. Evolutionstheoretisch ist zu erwarten, dass es unterschiedliche Stufen des Menschseins gibt und dass dies durch Fossilfunde dokumentiert wird. Es sind zwar tatsächlich verschiedene Menschenformen fossil bekannt, aber zweifelsfreie Nachweise für primitive Menschen-Vorstufen gibt es nicht. Der Mensch ist nur als geistig-kulturell voll entwickeltes Geschöpf bekannt.

1.0 Inhalt

In diesem Artikel werden die wichtigsten Formen des Menschen (Gattung Homo) vorgestellt. Es wird gezeigt, dass trotz mancher deutlicher Unterschiede alle Formen als Menschen gelten können, die uns Heutigen ebenbürtig sind. Unterschiede erklären sich wahrscheinlich teilweise durch verschiedene Umweltbedingungen und sind Ausdruck der Polyvalenz (Vielgestaltigkeit) des Grundtyps Mensch.

1.1 Die Gattung Homo: Kurzer Überblick

Im Artikel „Australopithecinen („Südaffen“)“ (https://genesis-net.de/x/1-9/1-2/) wird gezeigt, dass es keine Fossilien von Menschenaffen gibt, die zweifelsfrei als Vorfahren des Menschen interpretiert werden können.

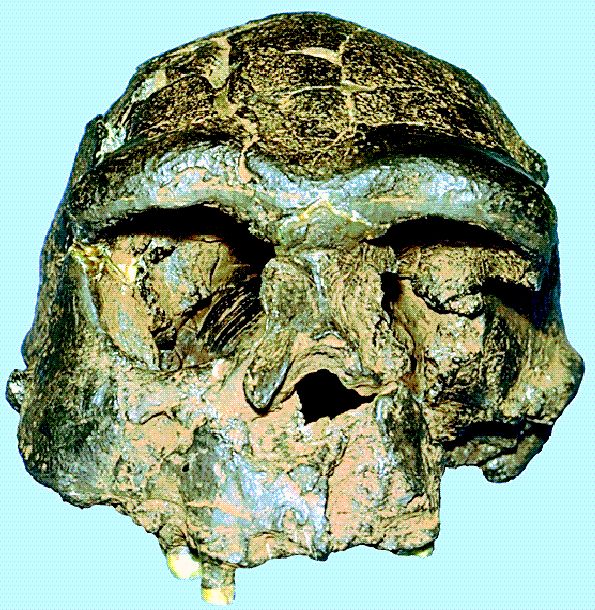

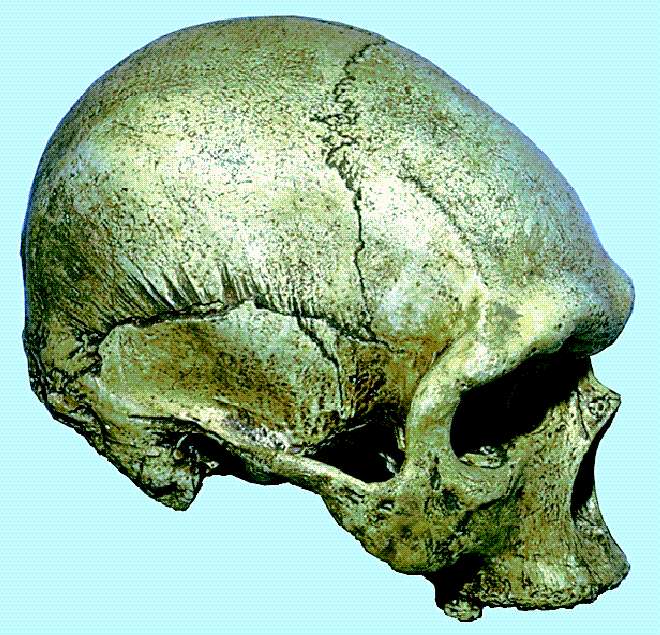

Abb. 345: Homo erectus aus Sangiran.

Die ersten echten Menschen (Gattung Homo) besiedelten ab dem Ende Pliozän/Anfang Pleistozän die Alte Welt. Nach herkömmlichen Datierungen wird das Alter des Menschen auf etwa 2 Millionen Jahren angegeben (siehe aber „Daten zum Bevölkerungswachstum“ (https://genesis-net.de/x/1-9/3-1/) und „Steinwerkzeugmengen und Besiedlungsspuren“ (https://genesis-net.de/x/1-9/3-2/) sowie ausführlich Brandt (2006). Die nachfolgend genannten Datierungen sind u. E. kritisch zu hinterfragen – s. eben genannte Artikel – doch das soll in diesem Artikel nicht geschehen). Man kann drei große morphologische [= gestaltliche] Gruppen unterscheiden, um die sich alle Formen gruppieren – Homo ergaster/erectus (Abb. 345), Homo neanderthalensis (Abb. 346) und Homo sapiens (Abb. 347). Ihre jeweils charakteristischen Merkmale zeigen dabei fließende Übergänge. Auch zeitlich gibt es Überlappungen, am ausgeprägtesten in Südostasien: Dort lebte Homo erectus und sein möglicher Nachfahre H. floresiensis, von 1,9 Millionen bis 30.000 Jahre (nach radiometrischen Datierungen), sodass im Oberpleistozän vier menschliche Arten zeitgleich vorkamen (Neandertaler in Europa, Homo erectus auf Java, Homo floresiensis auf Flores, Homo sapiens in der ganzen Alten Welt).

Abb. 346: Schädel des Neandertalers von La Ferrassie.

Abb. 347: Sogenannter frühmoderner Homo sapiens (Skuhl V).

Von Homo habilis, dem sog. „fähigen Menschen“ sind nur wenige Fossilien bekannt. Die Deutungen der oft schlecht erhaltenen Funde gehen in der Fachwelt weit auseinander. Im Jahre 1999 wurde diese Art offiziell in die Gattung Australopithecus eingeordnet – ebenso auch Homo rudolfensis, der später dann in die Gattung Kenyanthropus verschoben wurde (s. „Australopithecinen („Südaffen“)“ (https://genesis-net.de/x/1-9/1-2/)).

1.2 Die Homo ergaster/erectus-Gruppe

Die ersten Echten Menschen findet man ungefähr zur gleichen Zeit (ca. 1,9 Millionen Jahre) sowohl in Afrika als auch in Südostasien. Die frühen, etwas grazileren afrikanischen Formen, die man inzwischen auch vom Nahen Osten kennt (Dmanisi), werden als eigene Art (Homo ergaster) dem gleich alten asiatischen Homo erectus gegenübergestellt. Die späteren Formen, die um 1,5 Millionen Jahre in Afrika auftauchten, weisen typische erectus-Merkmale auf, so dass manche eine Besiedlung von Asien aus, andere dagegen eine Parallelentwicklung vermuten. Die interne Taxonomie der erectus/ergaster-Gruppe stellt sich zunehmend als problematisch dar.

Die erste Menschen-Gruppe besiedelte schon kurz nach Beginn ihres Auftretens fast die ganze Alte Welt: Afrika, den Nahen Osten, Eurasien, Ostasien, Südostasien, Nordchina, wahrscheinlich Europa und möglicherweise sogar Sibirien. Manche Forscher mutmaßen sogar eine Besiedlung Australiens durch späte erectus-Formen, was mit der Überwindung einer recht umfangreichen Meeresfläche verbunden wäre. Damit weist sich der Mensch seit seiner Existenz als ausgeprägter „Eroberer“ aus.

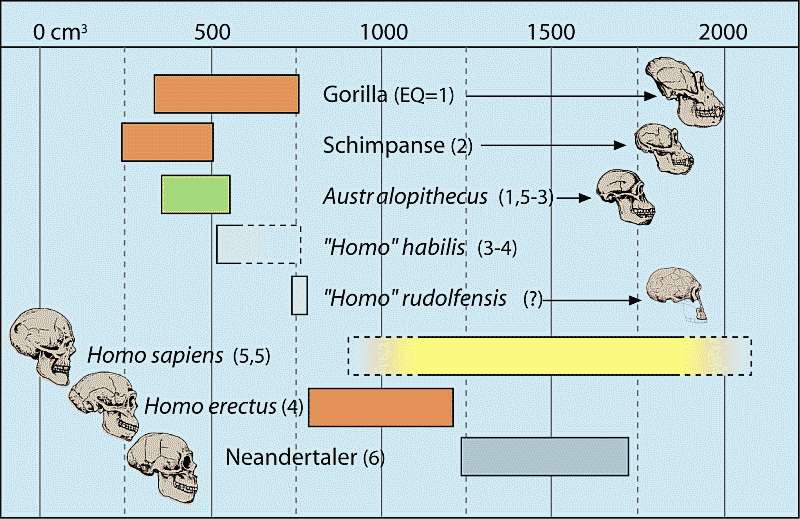

Typisch für diese Menschengruppe sind ausgeprägte Überaugenwülste, ein niedriger und langgezogener Gehirnschädel, eine flache Stirn und eine massive Kieferkonstruktion mit vorspringender Kieferpartie und fliehendem Kinn sowie ein relativ kleines Gehirn (vgl. Abb. 345, s. o.). Auch wenn sich diese Schädelmerkmale stark von der des heutigen Menschen unterscheiden, trifft dies nicht auf die grundlegende Konstruktion des Schädels zu. Die Gehirngröße ist zwar gering (zwischen 800 und 1100 cm3), liegt aber doch meistens innerhalb der Variationsbreite des heutigen Menschen (Abb. 348) und nur vereinzelt etwas darunter. Die aus Schädelinnenausgüssen ableitbare Gehirnstruktur ist eindeutig menschlich, ebenso die Schädelbasisknickung und die Nasenkonstruktion. Der Knochenbau des Rumpf- und Extremitätenskeletts ist in seinen Proportionen dem heutigen Menschen sehr ähnlich und zeichnet sich nur durch seine mehr oder weniger starke Robustheit aus. Mehrere Teilskelette aus Afrika zeigen, dass diese Form menschlich-aufrecht ging. Auf Fleischverzehr deuten Tierknochen hin, die wahrscheinlich nach einem bestimmten Muster aufgeschlagen worden waren, um an das Mark zu gelangen, ebenso parallele Schnittspuren an Langknochen als Hinweis auf das systematische Zerlegen der Beute. Von späteren erectus-Formen kennt man sogar ziemlich ausgefeilte Jagdtechniken (z. B. hervorragend gebaute Speere) und den Einsatz von Feuer.

Abb. 348: Gehirnvolumina von Menschen und Menschenaffen, in Klammern die EQ-Werte (Encephalisationsquotient, bei dem das Körpergewicht mit berücksichtigt ist). Siehe aber auch die Ausnahme Homo floresiensis (im Text). Hinweis Scholl (2024): Die Grafik ist veraltet, da kleine Homo erectus Schädel aus Dmanisi und DAN5 ca. 550 bis 750 cm³ klein sind. Aktuellere Infos gibt es hier: https://www.wort-und-wissen.org/artikel/homininen-schaedel/.

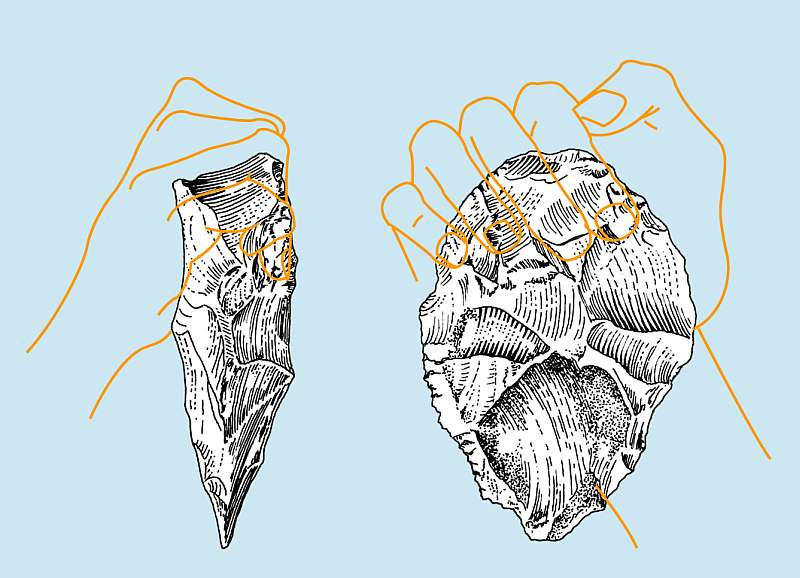

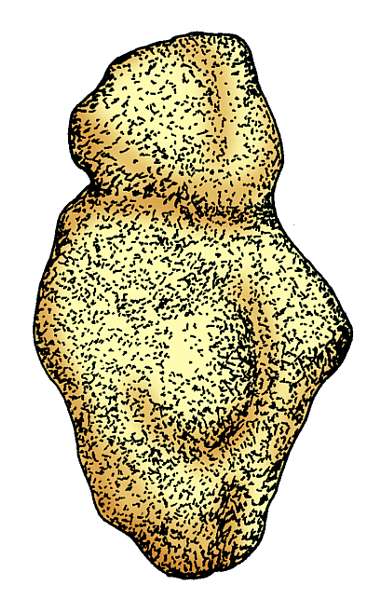

Auch alle anderen menschlichen Verhaltensweisen muss man aufgrund von Hinterlassenschaften bei Homo erectus und Homo ergaster vermuten. Das künstlerische und technische Verständnis (Abb. 349, 350) ist weit besser ausgeprägt als bislang meist angenommen.

Abb. 349: Acheuléen-Faustkeil aus Swanscombe (Kent/England). Der Faustkeil lag optimal in der Hand seines Benutzers. Durch gezielte Splitterentfernung wurde eine Ausbuchtung für den Daumenballen geschaffen. Auf der anderen Werkzeugseite findet jede Fingerkuppe einen festen Abstützungspunkt vor. (Nach Montagu A (1976) Toolmaking, hunting, and the origin of language. In: Harnad SR, Steklis HD & Lancester J (eds) Origins and evolution of language and speech. Ann. N.Y. Acad. Sci. 280, 745-757.

Abb. 350: Eine weibliche Figur aus vulkanischem Gestein vom Archeuléenort Berekhat Ram, Israel. Mit einem datierten Alter von 233.000-280.000 Jahren ist es die älteste bekannte figürliche Darstellung. (Nach Goren-Inbar A et al. (1986) Evidence of Hominin Control of Fire at Gesher Benot Ya‘aqov, Israel. Science 304, 725-727.)

Die bei Homo erectus auftretenden Merkmale finden sich in etwas schwächerer Ausprägung auch bei manchen heutigen Menschenformen, z. B. bei den australischen Ureinwohnern (Aborigines; Abb. 351).

Abb. 351: Schädel eines australischen Ureinwohners. Möglicherweise besteht bei den australischen Ureinwohnern ein Zusammenhang zwischen der massiven Überaugenregion mit dem Gesichtswinkel und der Intensität der Vorkiefrigkeit. (Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe)

1.3 Mittelpleistozäne „Misch“-Formen

Die mittelpleistozänen Formen sind phylogenetisch [= stammesgeschichtlich] schwierig einzustufen, da sie in unterschiedlicher Ausprägung Merkmale von zwei oder allen drei morphologischen [= gestaltlichen] Grundformen (Homo erectus/ergaster, neanderthalensis, sapiens) kombinieren.

Besonders die Formen, die aus dem nordspanischen Höhlensystem Gran Dolina und Sima de los Huesos bei Atapuerca (Spanien) geborgen wurden, zeigen ein erhebliches Merkmalsspektrum. Man erkennt neben erectus-ähnlichen Charakteristika auch sapiens-Merkmale (Homo antecessor). Eine weitere Menschengruppe, die Atapuerca (Sima de los Huesos) später bevölkerte, wurde zusammen mit anderen mittelpleistozänen Formen wie dem Menschen von Mauer bei Heidelberg als Homo heidelbergensis klassifiziert. Sie zeigen neben archaischen [= als altertümlich geltend] sapiens-Merkmalen gleichzeitig einige unverkennbare Neandertalerzüge, die man sonst erst wesentlich später aus Frankreich kennt. Für Juan-Luis Arsuaga ist Homo antecessor der Vorläufer von Homo heidelbergensis, welcher zunehmend in eine geographische Separation [= Trennung] und damit auch genetische Isolation geriet: Möglicherweise verhinderten Klimaveränderungen und/oder der „Hölzerne Vorhang“ (dichte Bewaldung) die Verbindung zwischen Europa und dem Rest der Alten Welt und damit den genetischen Austausch. Da Isolation generell zu einer Verschiebung des Merkmalsspektrums führt, könnte so der klassische, kälteangepasste Neandertaler (Abb. 346) entstanden sein.

1.4 Der Neandertaler (Homo neanderthalensis)

Abb. 346: Schädel des Neandertalers von La Ferrassie.

Der Neandertaler zeichnet sich durch eine Reihe von Merkmalen aus, die ihn von den heutigen Menschen in der Regel unterscheiden: Er hatte ein robustes Skelett, eine gedrungene Körperstatur, ein vorspringendes Mittelgesicht, ein relativ großes Gehirn und eine relativ langgestreckte Schädelform. Die einzelnen Merkmale des Neandertalers befinden sich aber innerhalb der Variationsbreite von Homo sapiens sapiens. Erst die Summe der Merkmale ergibt die recht gut abgrenzbare, spezialisierte Form des Neandertalers. Sie könnte mit einer Kälteanpassung in Verbindung stehen. Auch das relativ und absolut größere Gehirn und die einzigartige Gesichtsmorphologie („Spitzgesicht“: hervorspringendes Mittelgesicht, vgl. Abb. 346) wurden verschiedentlich als Klimaanpassung verstanden.

Die ursprüngliche Vorstellung vom Neandertaler als einem sehr primitiven Wesen konnte sich über fast ein halbes Jahrhundert halten und lebt auch heute noch in der Vorstellung von Laien weiter, obwohl sie durch eine große Zahl von Veröffentlichungen widerlegt wurde. Heute gibt es kaum Indizien dafür, dass Körperbau und Verhaltensrepertoire des Neandertalers „primitiver“ als beim heutigen Menschen waren, auch wenn sie sich deutlich von dem des anatomisch modernen Menschen unterscheiden. Deshalb wurde bis in die frühen 1990er Jahre der Neandertaler als H. sapiens neanderthalensis, d. h. auf Unterartniveau vom heutigen Menschen (Homo sapiens sapiens) abgegrenzt, während er später, dem allgemeinen Trend der Artenaufspaltung folgend, als eine eigene Spezies betrachtet wurde. Mitochodrialen DNS-Sequenzierungen aus Neandertaler-Knochen zufolge soll es sich – entgegen früherer Annahmen – doch um eine recht alte Menschenform handeln, die sich vor ca. 600.000 Jahren von der Linie abgespalten hat, die zum anatomisch modernen Menschen führte. Gleichzeitig werden fossile Indizien für eine Hybridisierung [= Mischlingsbildung] zwischen beiden Formen diskutiert. Ob der Neandertaler aus europäischen Formen wie Homo antecessor und heidelbergensis hervorgegangen oder direkt aus dem Nahen Osten eingewandert ist, bleibt momentan offen, ebenso der Grund für sein relativ abruptes Ende vor etwas weniger als 30.000 Jahren, kurz nachdem der anatomisch moderne Mensch in Europa auftauchte.

Es bestehen kaum Zweifel, dass Neandertaler Tote bestatteten, über Sozialstrukturen verfügten und die gleichen Artikulationsmöglichkeiten wie der heutige Mensch besaßen (ein Zungenbein aus Israel gleicht dem des heutigen Menschen). Auch kultische und musische Leistungen gehörten zu seinem Alltag. Sie stellten Schmuck und Musikinstrumente her.

1.5 Homo sapiens – der „weise“ Mensch

Ab dem Oberpleistozän besiedelte der anatomisch moderne Mensch (Homo sapiens) ziemlich rasch die ganze Alte und ab ca. 30.000 Jahren auch die Neue Welt. Während die Werkzeugtechnik und die kulturelle Vielfalt enorm zunehmen, nimmt die morphologische Vielfalt erheblich ab.

Von der ursprünglichen Merkmalsvielfalt der Gattung Homo hat mit dem heutigen Menschen nur ein Ausschnitt überlebt. Gewisse geographische Variationen lassen sich jedoch an der heutigen Menschheit feststellen. An heutigen Populationen, die an der Peripherie leben und als Folge von geographischer und genetischer Isolation nicht der allgemeinen Gendurchmischung unterlagen, stellt man ein gegenüber der restlichen Weltbevölkerung leicht verschobenes Merkmalsspektrum fest (vgl. dazu „Artbildung“ (https://genesis-net.de/e/1-3-b/2-4/) und „Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-4/)).

Ähnliche Merkmals- und Zeitkonflikte wie bei der Beurteilung mittelpleistozäner Formen beobachtet man bei den Funden Australiens. Die 10.000 Jahre alten Schädel von Kow Swamp und Willandra Lake tragen einige Homo erectus-Merkmale, während die dreimal so alten Funde von Lake Mungo und Keilor viel grazilere Gestaltungen aufweisen. Manche Forscher verstanden diese Merkmale als genetisches Zeugnis einer Vermischung von nachfolgenden Homo sapiens mit dem ansässigen Homo erectus, der in Südostasien und möglicherweise auch in Australien ein Refugium gefunden habe und sich somit länger hätte halten können.

1.6 Der „Hobbit“-Mensch

Vor einigen Jahren wurden mehrere Individuen einer neuen „Zwergen“-Art – Homo floresiensis – gefunden, die eine Gehirngröße von nur ca. 400 cm3 besaß (Abb. 352). Wegen der geringen Körpergröße wurde sie auch als „Hobbit“-Mensch bezeichnet. Von fast allen Anthropologen wird diese Art aufgrund morphologischer und kultureller Merkmale als Teil der Gattung Homo angesehen. Sie lebte zwischen 190.000 und 50.000 Jahren auf der indonesischen Insel Flores östlich von Bali. Strukturell entspricht das winzige Gehirn der neuen Art in wesentlichen Aspekten dem des heutigen Menschen und weist Formähnlichkeiten mit Homo erectus auf. Die kleine Körpergröße von 1 Meter und etwa 25 kg Körpergewicht können das kleine Gehirn nicht erklären. Daher wurde von einigen Wissenschaftlern die Möglichkeit einer krankhaften Veränderung des Gehirns in Erwägung gezogen. Dies ist jedoch kaum denkbar, da mehrere Individuen gefunden wurden, die Art über mehrere Generationen existiert hat und geistig offenbar nicht eingeschränkt war. Damit stellt diese Form bisherige Grundannahmen bezüglich der menschlichen Gehirngrößenevolution auf den Kopf, denn morphologisch und kulturell besteht wenig Zweifel, dass es sich um einen echten, wenn auch sehr kleinen Menschen handelt. Die Gehirngröße für sich genommen ist also kein sicheres Maß für menschliche Intelligenz. Die strukturelle Architektur des Gehirns dagegen ist entscheidend für die Zugehörigkeit zur Gattung Homo.

Abb. 352: Zeichnung des Schädels des „Hobbit“-Menschen Homo floresiensis.

1.7 Funktionelle Merkmalsbewertung

Inzwischen ist man dazu übergegangen, eine Reihe von Merkmalen nicht nur aus evolutionärer Perspektive zu beurteilen, sondern auch deren Anpassungswert zu verstehen, nämlich als Anpassung an unterschiedliche klimatische oder ökologische Bedingungen, ohne dass ein evolutiver Trend dahinter stehen muss. Solche Anpassungen sind aus dem Tierreich vielfach bekannt. Auch der Körperbau heutiger Menschen entspricht extremen Klimabedingungen: So finden sich kurze, stämmige Körper mit kurzen Extremitäten bei kälteangepassten Formen wie den Eskimos oder Lappländern, hochgewachsene schlanke Gestalten mit langen Extremitäten bei den Massai Ostafrikas. Möglicherweise sind Fossilien wie Homo erectus auch durch Klimaanpassungen zu verstehen. Beim Neandertaler wurden ähnliche Proportionen wie bei heutigen Lappländern festgestellt.

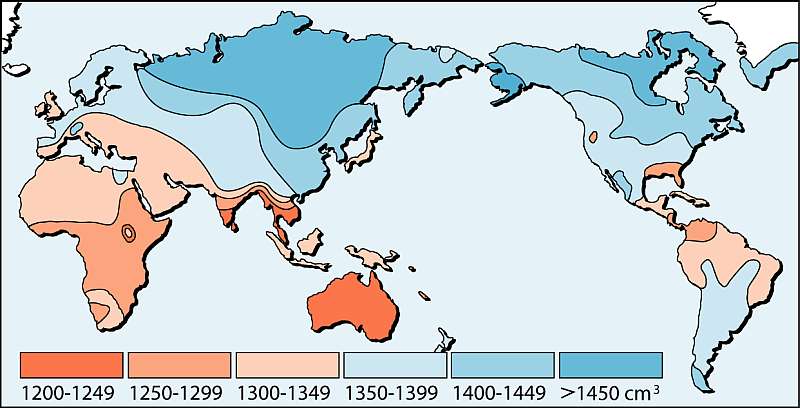

Die Gehirngröße ist immer noch eines der beliebtesten Merkmale für die Erstellung einer Evolutionsreihe: kleinere Gehirne stehen für primitivere, größere für fortschrittlichere Formen. Bei heutigen Menschen wurden allerdings unterschiedliche Gehirngrößen festgestellt, ohne dass unterschiedliche Intelligenz nachweisbar ist. Kenneth Beals konnte einen auffälligen Zusammenhang zwischen Klimazonen und Gehirngröße feststellen: die Gehirnvolumina werden tendenziell umso größer, je kühler das Klima wird, und je heißer die Sonne brennt, desto kleiner ist das menschliche Gehirn (Abb. 353). Dieser Zusammenhang kann eventuell auf Fossilformen angewendet werden. Für heutige Formen ist die Gehirngröße jedenfalls kein Maß für Intelligenz, was auch durch den Fund des „Hobbit“-Menschen unterstrichen wurde.

Abb. 353: Verteilung der absoluten Gehirngrößen heutiger Menschen. Die in kühleren nördlichen Breiten lebenden Populationen besitzen größere Gehirne (blau) während in zunehmend heißeren Klimaten die Gehirngrößen abnehmen (rot). (Nach Beals KL et al. (2004) Brain -size, cranial morphology, climate, and time machines. Curr. Anthropol. 25, 301-330.)

Da der Schädel ein funktionales Ganzes bildet, wirkt sich die Gehirngröße auf die gesamte Konstruktion aus. Weil bei einem kleinen (erectus) Gehirn die Stirn automatisch niedriger ist, muss eventuell der Kaudruck, der vom Kieferapparat auf den Gehirnschädel wirkt, durch massiveren Knochenaufbau und möglicherweise durch Überaugenwülste als Widerlager gegen die Kaukräfte aufgefangen und umgeleitet werden. Damit wären dann die Einzelmerkmale „kleines Gehirn – fehlende Stirn – Überaugenwülste“ funktional gekoppelt.

1.8 Zusammenfassung

Die Homo-Formen sind deutlich gegen Australopithecus und andere fossile Menschenaffen-Gruppen abgegrenzt. Homo erectus/ergaster, der Neandertaler und verschiedene sogenannte „Mischformen“ unterscheiden sich zwar in manchen Merkmalsausprägungen vom heutigen Menschen. Dennoch ist ihr Status als Mensch gut begründet und viele Merkmalsausprägungen bewegen sich innerhalb der Bandbreiten, die auch heute beim Menschen zu beobachten ist. Das gilt weitgehend auch für die Gehirngröße, die ohnehin für sich genommen kein eindeutiger Maßstab für die geistigen Kapazitäten gelten kann, wie neuerdings auch der „Hobbit“-Mensch zeigt. Das heißt: Die körperlichen Unterschiede zwischen fossilen Formen und dem heutigen Menschen sind nicht notwendigerweise als evolutionäre Abstufungen oder Höherentwicklungen zu deuten, sondern können als Ausdruck einer gewissen Flexibilität des Menschen interpretiert werden (vgl. „Genetisch polyvalente Stammformen von Grundtypen“ (https://genesis-net.de/s/0-3/2-4/)). Dies wird dadurch unterstützt, dass manche Merkmalsausprägungen in eine Beziehung zu klimatischen Verhältnissen gebracht werden können. Außerdem zeigt sich, dass die unterschiedlichen Merkmalsausprägungen in verschiedenen Kombinationen auftreten, die sich kaum stammbaumartig darstellen lassen. Aus einem Stammbaum wurde ein Stammbusch, dessen „Dickicht“ mit jedem Fund undurchschaubarer wird.

Aiello & Collard kommentieren im renommierten Wissenschaftsjournal Nature: „Wahrscheinlich ist es vorerst am besten, die Benennung von Vorfahren zu vermeiden und eine einfache Teilung vorzunehmen: nämlich eine Teilung zwischen menschenähnlichen Formen mit altertümlichen Aspekten und solchen mit modernen Aspekten (Homo sapiens und die anderen Homo-Arten).“

1.9 Weiterführende Literatur

Beim vorstehenden Text handelt es sich um eine Kurzfassung von Teilen aus Kap. VI.15 von Junker R & Scherer S (2006) Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen.

Weitere Literatur

Brandt M (2006) Wie alt ist die Menschheit? Holzgerlingen.

Brandt M (2000) Gehirn – Sprache – Artefakte. Studium Integrale. Holzgerlingen.

Hartwig-Scherer S (1995) Adam kam aus….? Neues zur Ausbreitungsgeschichte des Menschen. Stud. Int. J. 2, 26-28.

Hartwig-Scherer S & Scherer S (2002) Evolution des Menschen ohne Zwischenglieder? Studium Integrale Journal 10, 86-88.

Hartwig-Scherer S (2004) Wundersame Eiszeitkunst: Waren die Neandertaler die ältesten Kulturträger? Studium Integrale Journal 11, 86-88.

Hartwig-Scherer S (2005) Waren der Neandertaler ein begabter Eiszeitmusiker? Elfenbeinflöte und Gesang. Studium Integrale Journal 12,45.

Autor: Studiengemeinschaft Wort und Wissen, 09.06.2008

Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2008, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i43623.php

Aktuelle Wissenschaftsnachrichten zu dem Themenbereich lesen.

Zurück zu „Herkunft Mensch (Paläoanthropologie)“.